ボーダレス・アートミュージアムNO-MA美術館の20周年企画のvol.2は『ボーダレス ー限界とあわいー』展でした。

ボーダレス・アートミュージアムNO-MA美術館の20周年企画のvol.2は『ボーダレス ー限界とあわいー』展でした。今回の企画展はフォークシンガーの小室等さんが企画され、詩人・谷川俊太郎さんの詩と音楽がミックスされた美術展となっています。

会場内に流れて、ヘッドフォンによるリスニングも出来る音楽は谷川賢作さんの音響デザインによるもので、常時流れている詩の朗読は佐野史郎さん。

普通の美術展とは少々趣向の異なるこの企画展には7人の作家の絵やオブジェが展示され、多様性に富んだ音・絵・言葉が交差する空間になっていました。

入館して最初のスペースには辻勇二さんの絵「心でのぞいた僕の街」と谷川俊太郎さんの「死んでから」という詩が展示されています。

「死んでから」はもう一つの詩と口語に会場内で繰り返し朗読され、環境音楽のような音楽も流れている。

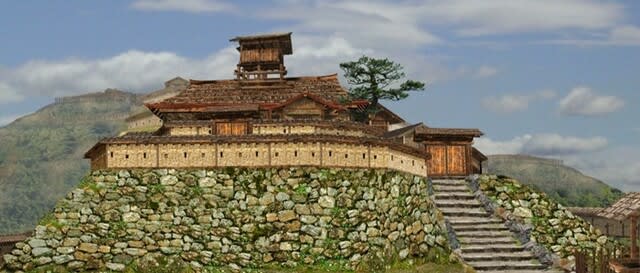

辻勇二さんは、記憶と空想が混在したような架空の街を鳥瞰図で精密に描かれます。

5点の絵は制作年代は違うものの、全て「心でのぞいた僕の街」というタイトルが付いていて、夢の中で鳥になって見た風景とでもいうような作品群です。

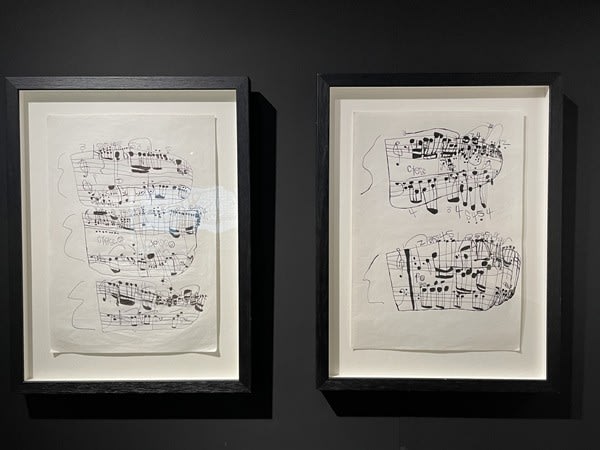

西岡弘治さんは、楽譜を模写することで作品を生み出されているというが、描き進むにつれ絵は歪みはじめて、独特の構図の絵になっていくようです。

絵と一緒に展示されているのは「ジョン・レノンへの悲歌」という詩で、死を前にしたジョンへの悲しみを感じる詩です。

描かれた譜面がどんな音を奏でるのかは分かりませんが、どことなくユーモラスな五線譜作品からは可愛いさが伝わってきます。

譜面を模写する際に好きな音楽の楽譜を選んだりされるのか気になるところですが、音符を読むというより、音符の流れの美しさで選ばれているのかもしれませんね。

さて、個人的に一番の目玉作品は、塔本シスコさんの大作3点です。

塔本シスコさんは本格的に絵を描くようになったのは53歳で、その後92歳で亡くなるまで描き続けられました。

シスコという名は、養父が自身のサンフランシスコ行きの夢を託して命名された名で、大正時代にしてかなりモダンな名前です。

家庭の事情から小学校を中退して20歳で結婚、46歳の年には夫が急逝するも53歳より絵を描き始めます。

絵は幼少期の故郷の思い出や家族(夫と過ごした日々や一男一女の子供や孫たち)、近所の公演や自宅で見た花や生き物たちが色鮮やかに描かれる。

「私の窓からのながめ(1995年)」は、シスコ・パラダイスとでも呼べる華やかな対策ですが、阪神・淡路大震災の余震が続く中で描かれたという。

「アロエの花(2004年)」は晩年を迎えたシスコさんが描いた絵。

この当時、91歳を迎えたこともあって絵の華やかさや力強さはなくなって、アロエの花が最後の命が燃えているような印象を受ける絵です。

「自分で植わったカボチャ(1998年)」は、自宅の庭か家庭菜園かで勝手に育ったカボチャを絵にしています。

花々が咲き誇り、身近なパラダイスのような絵ですが、実になったカボチャの上にはカマキリの姿が見えますね。

絵を見て音楽が耳に入ってくるなかで詩が朗読されているが、詩は詩を効くというより断片的に言葉が響いてくる感じです。

あちこちに詩が文字として描かれていますので、絵を見るように詩を読む。

2階への階段には古賀翔一さんの立体作品が並べられています。

古賀さんは最初に新聞紙で体のパーツを造って、セロハンテープで貼り固めて人形のオブジェを制作されるそうです。

作品は階段の隅などに置かれてあり、妖しい気配を感じるとそこにオブジェがあるといった感じです。

2階の和室にはソファが3つ用意されていて、ヘッドフォンで音楽や絵本の朗読を聞きながらくつろげる空間です。

絵本は平和や人の死がテーマとなっており、音楽を聴きながら谷川俊太郎さんの詩と3人の絵本作家の絵に埋没していってしまう。

信楽青年寮に暮らす村田清司さんの絵は、パステル調の色彩で暖かさを感じるやさしいタッチの絵です。

村田さんは田島征三さんと何冊か絵本を出版されているそうです。

村田さんの絵は展示されていた10点ともタイトルは「無題」ですが、なんともいえない味わいのある絵を描かれます。

思いのまま、心の赴くまま筆を進めて描いた結果、こういう絵になったと思われ、そこに作為的なものはないのでしょう。

紙をホッチキスで留めて立体的な家を作るのは後藤拓也さん。

自宅をリフォームした時に内装・外装・水回りの工程を見たことが作品制作のきっかけになったという。

子供の頃に頭の中に描いた設計図で紙工作をした記憶が蘇る作品です。

NO-MA美術館では小室等さんらが出演するイベント(ライブやトークショー)が企画されているようです。

以前に大津プリンスホテルで開催されたアールブリュットのイベントで小室等さんと東大の教授の福島智さん(盲ろう者)のトークイベントの記憶が蘇ります。

土砂降りの雨で蔵へ行くのにも難儀しましたが、中庭に展示されていた詩は駆け足で蔵に行ったので読み切れず。

蔵では展示されていた絵の画像と詩の朗読とエンドロール風に流れ、静かに響く音楽が暗い蔵の中で今日の復習のように空間を作っていました。

会場に置いてあった3冊のうちの1冊が販売されていたので購入。(文:谷川俊太郎、絵:noritake)

平和な時と戦争の時をシンプルな絵と言葉で表現されており、どんな状況(戦争でも平和でも)にあっても人も赤ちゃんも太陽も同じであると訴える。

描かれた絵と短い言葉に心が締め付けられるような作品です。

ところで、『ボーダレス ー限界とあわいー』展に訪れたのは谷川俊太郎さんの訃報を聞く前でした。

まさか開催中にお亡くなりになるとは誰も考えてはおられなかったでしょう。

詩と絵本、音楽とアールブリュット。

シンプルな言葉が訴えかける力や深みやその余韻。

楽しさやわけの分からなさも含めて、もう少し谷川さんの詩を感じてみたいのでもう一冊読んでみる。