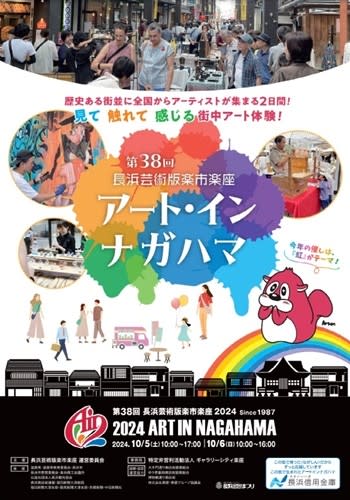

今年の『観音の里ふるさとまつり』は朝から9つの観音堂を巡り、井口集落まで戻ってきた頃、そろそろ空腹を感じ始めた。

今年の『観音の里ふるさとまつり』は朝から9つの観音堂を巡り、井口集落まで戻ってきた頃、そろそろ空腹を感じ始めた。観音堂の境内に小綺麗なベンチがあるのを見つけ、お昼時の観音堂の参拝者は少ないので、ベンチに腰かけて駅で買った白蒸しを食べる。

眩しいばかりの日光を受けながら、甘く炊かれた黒豆と餅米のもっちり感を楽しみながらゆったりとした時間を過ごします。

白蒸しは空腹を満たすに余りあるボリュームでしたが、お腹を満たし休憩もしましたので午後の観音堂巡りを再開です。

毎年、観音の里ふるさとまつりでどこの観音堂に行くか悩ましいのですが、今年は高月町・木之本町の西側エリアを巡回して井口集落に戻って来ました。

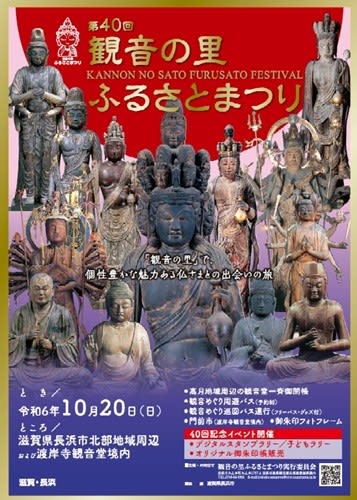

井口集落にある「己高山 円満寺」は、元々は井口日吉大社の神宮寺だったため、日吉神社の鳥居から境内に入ることになります。

円満寺は、奈良仏教や白山信仰などの影響化にあり、平安時代以降は天台宗の影響を受けてきた己高山仏教圏の寺院として創建。

円満寺は境内の一番奥に隠れるように建てられているのですが、これは神仏分離令や廃仏毀釈の影響があってのことか。

かつての円満寺は惣山之七箇寺と称されるほどの寺院であったと伝わりますが、他の寺院と同様に織田信長と浅井長政の合戦で灰塵に帰したといいます。

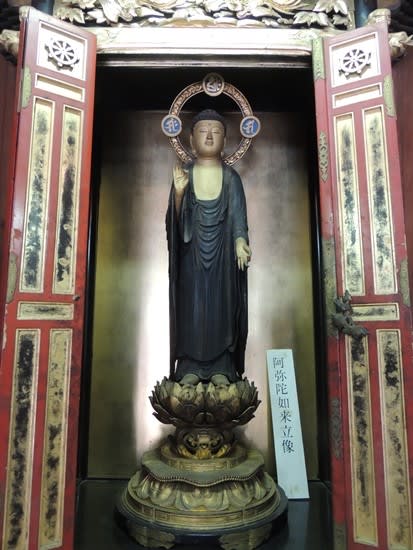

須弥壇には「阿弥陀如来立像」「十一面観音立像」「地蔵菩薩坐像」が並び、出張中で写真だけながら日吉山王二十一本地仏が伝えられている。

湖北の観音堂はどこへ参拝してもよく整備されて綺麗に整った御堂が多いが、それだけ村人の観音さまに対する想いが強いのだと感じます。

「十一面観音立像」は室町期以降の作とされますが、とても美しく整った印象を受ける十一面観音です。

澄み切って落ち着き払った表情は観る人に安堵感を与えてくれます。

阿弥陀如来立像もすらっとした感じの立像でふくよかな表情をしておられます。

両仏とも大きな仏像ではありませんが、整った仏像という言い方が一番当てはまるような気がします。

円満寺を出てしばらく歩くと赤い観音の里ふるさとまつりのノボリが見えてきて、「己高山 理覚院」の門が見えてきます。

平安・鎌倉時代には隆盛を極めた長安寺という寺院があったというが、時代と共に荒廃していき、わずかに残った一坊が理覚院だといいます。

須弥壇には西国・坂東・秩父の霊場の観音像が百躰安置されており、最初の西国札所観音は江戸中期から始まったといいます。

湖北で百躰観音はこの理覚院だけだといいますので、特別な信仰が根付いていた地域と言えるかもしれません。

御本尊の聖観音立像は仏像に対して適切な表現ではないけど、チャーミングで躰に対して小さく華奢な手をした女性的な印象を受ける仏像です。

像高40cmほどの仏像ですが、百躰もの観音像の中心に安置された厨子に納まっています。

理覚院は真言宗豊山派の寺院で境内にも空海の修行像があり、湖北では数少ない真言宗系の寺院になります。

御本尊の聖観音や百躰観音がお祀りされている観音堂とは別に理覚院の本堂があり、そこには大日如来と不動明王が安置されています。

理覚院の「大日如来坐像」も智拳印を結ぶ金剛界の大日如来となっていて、他所では胎蔵界の大日が多いような印象のある中、湖北では金剛界の大日が多い。

躰の足の部分は線香の煙で色が黒ずんでおり、上へ行くほど金色に輝いています。

これで当初予定していた観音堂は巡りましたが、まだ時間もあるので高月駅付近まで歩いて行って、町の中心部にある観音堂に参拝します。

観音の里ふるさとまつりは一日だけですので訪れる観音堂は限られており、今年行けなかった観音堂は来年の楽しみということになりますね。