滋賀県東近江市の杠葉尾集落は、現在も人の住む集落としては三重県との国境にあたる集落で、この方面での滋賀県最奥の集落になります。

滋賀県東近江市の杠葉尾集落は、現在も人の住む集落としては三重県との国境にあたる集落で、この方面での滋賀県最奥の集落になります。杠葉尾集落の産土神である「春日神社」には、推定樹齢300年を超えるイチョウと同じく樹齢400年を超えるスギの御神木があるといい、最奥の集落への関心もあり杠葉尾集落を訪れました。

かつての八風街道、現在の国道421号線は三重県桑名市と滋賀県近江八幡市を結ぶ整備された道となっており、周辺には神崎川岸のキャンプ場やキャニオニングのツアー場所があって、アウトドアのメッカのような地です。

杠葉尾集落は国道を折れて進むとすぐの場所にあるため、辺境の集落といった印象は感じられないものの、集落の中へ入っていくと山と川に挟まれた山村の長閑な佇まいに包まれる。

集落の道をマイクロカーが走っていて、時々家の前に留まってはカゴに入れられた農作物のようなものを取りに行っては積んでいかれます。

追い越せるほどの道幅がないので、そのたびに待つことになるのだが、なぜ家々を回っておられるのか不思議に思う。

帰り道に道の駅に立ち寄った時にその車を発見した時に納得。どうやら道の駅に出荷する農作物を集めて回っていたようですね。

「春日神社」に到着して鳥居から参道を進むと、拝殿の前にイチョウとスギの巨樹が見えてきます。

杠葉尾集落は鈴鹿山系の窪地のような場所にあるように思えますが、神社は集落の中心辺りにあり、険しい雰囲気というより集落に根差した神社の印象を受ける。

スギは幹周5.74m、樹高38m、推定樹齢400年とされており、幹の中ほどから下の枝は枝打ちされている。

下部が枝打ちされていることによって、樹高の高さに対して枝があまり伸ていない特徴的な形のスギとなっている。

そのスギに対してイチョウの樹は、老木感があるにも関わらず樹勢が豊かでこんもりとした樹幹になっている対比も面白い。

イチョウは幹周4m、樹高27m、推定樹齢300年とされており、この2本が神社の御神木として祀られています。

イチョウの樹の前には地蔵さんの祠が祀られており、玉垣の中にあるスギが本殿を守る御神木だとすれば、イチョウの樹はお地蔵さんを守る御神木のイメージなのかもしれない。

このイチョウの樹が老木だと感じるのは、長い気根(乳)が枝の基部から垂れ下がっているからで、見応えのある乳銀杏となっています。

春日神社の御祭神は、武甕槌命・経津主命・天児屋根命・姫大神の4柱で本殿のエリアには3つの祠が祀られています。

興味深いのは、杠葉尾集落の春日神社に惟高親王の参詣伝承が残ることで、鈴鹿山系を隔てた蛭谷や君ヶ畑で隠棲した惟高親王とつながりがあったということ。

惟高親王は、文徳天皇の第一皇子であったものの、藤原家の血筋ではなかったことによって皇位に就けなかった悲運の皇子とされ、東近江で隠棲して木地師の技術を伝え、木地師の祖とされる皇子です。

春日神社は元は八幡宮でしたが、875年に惟喬親王が君ヶ畑から参詣し、その令旨によって春日社と称えることとなったと伝わります。

鈴鹿の山の中にある村々は、峠道を介して交流があったということになりますが、この山間部にある一帯には惟喬親王伝承が集中しており、惟喬親王を崇めるような文化圏が構成されていたようです。

尚、滋賀県では日本遺産「琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産」が選定されていて、その構成要素に「永源寺と奥永源寺の山村景観」が選定されているとのことです。

境内には3つの社が建つ本殿とは別に石段を登った先にもう一つ祠が祀られています。

春日神社に祀られる神は4柱ですから、地蔵堂のようにも思えますが、地蔵さんはイチョウの前にも祀られている。

1神1祠だとするとこの祠を含めた4柱になるのかもしれませんが、祠の後方に巨石がありますので磐座信仰とも受け取れます。

境内には「薬師如来堂」もあり、神仏習合の寺社となっています。

杠葉尾集落には光林寺という浄土真宗の寺院があり、その側にある春日神社には神社と薬師如来堂がありますので、湖北の寺院・神社・観音堂と似たような感じがありますね。

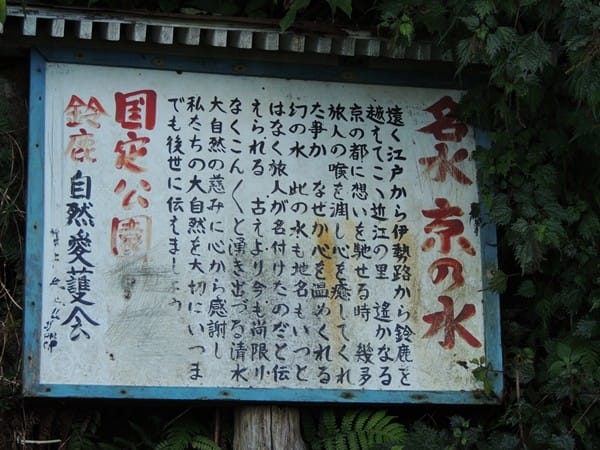

参拝を終えて国道に戻り、三重県方向へ車を走らせると「京の水」と呼ばれる湧き水への道を示す看板が見えてきます。

かつての八風街道の旧道の脇に湧き水があったが、人気の名水なのでしょう、軽トラに数十本のペットボトルを積んだご夫婦が水を汲んでおられました。

よく来られるんですか?と聞いてみると時々来ては水を汲んで帰っているとのことでしたが、ご飯を炊いたりお茶を入れたりする時にでも使われるのでしょう。

県境にありながら「京の水」と呼ばれるのは、京の都を目指して伊勢(三重)から峠道を越えてきた旅人が、この湧き水まで来て「京都圏」に入ったと感じたことにちなむといいます。

大量のペットボトルに採水されていたので気を使われて、先に飲みますか?と聞かれたものの、その辺を歩いていますのでごゆっくりどうぞということで散歩をしてみる。

京の水のある部分だけは旧の八風街道のままになっていて、湧き水の奥は山へと連なる自然の多い場所。

山中の奥深い所には廃村や鉱山跡があるといいますが、先客の方に聞いてもそんな話は聞いたことがないとのことでした。

湧き水が空きましたので両手で水をすくってみると、実に冷たい。

横に水の検査成績書の写しがあったので見てみると、塩素イオン・硬度が低く、蒸発残留物も基準の1/10程度で臭気の異常もなし。

かつての街道脇にある水場で水を飲んでいると、歴史を感じて気持ちが和んできますが、ふと気が付くと後ろに車が停まってペットボトルやタンクを担いで車を降りてくる人がいる。

どうやらこの京の水は、人気の湧き水スポットのようですね。

帰り道に見た愛知川の渓谷の風景です。

水量が少ないこともあって岩がよく見えますが、ゴツゴツとして荒々しい感じのする川です。

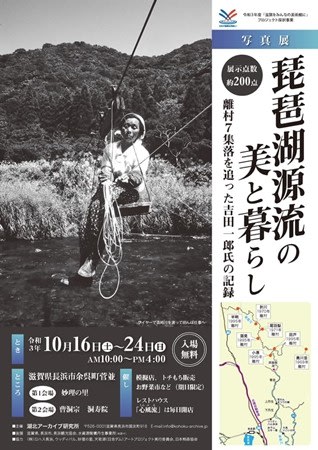

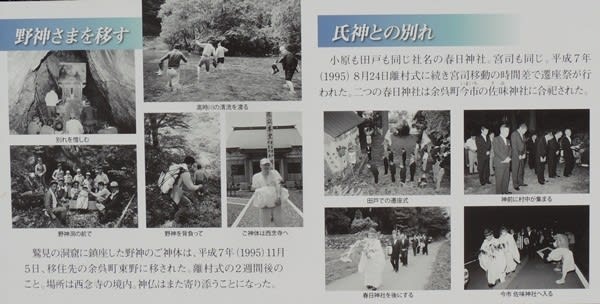

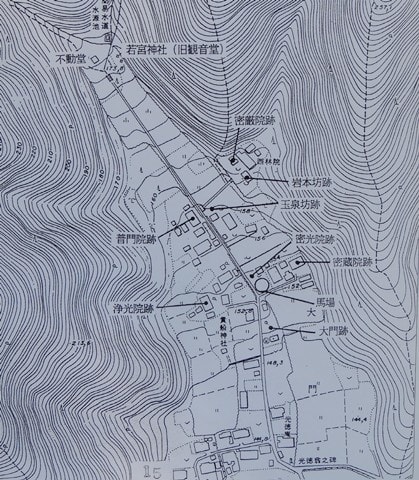

長浜市余呉町菅並集落は現在この方面での滋賀県最奥の集落となっていますが、かつてはその奥に「奥川並・小原・田戸・ 鷲見・尾羽梨・針川・半明」の7つの集落が存在したといいます。

長浜市余呉町菅並集落は現在この方面での滋賀県最奥の集落となっていますが、かつてはその奥に「奥川並・小原・田戸・ 鷲見・尾羽梨・針川・半明」の7つの集落が存在したといいます。