これまで何度、平安神宮の大鳥居の前の道を通り過ぎてきたことでしょう。

これまで何度、平安神宮の大鳥居の前の道を通り過ぎてきたことでしょう。この界隈は京都~滋賀間を移動する時にアクセスの良い道としていつも使う道で、通過するたびにあの大きな鳥居を見てきたと思います。

それだけよく通っていた道にも関わらず、今回が初めての参詣になってのはとても不思議に思えてしまいます。

いつでも訪れることが出来ると思うところは、かえって縁遠くなってしまうものかもしれませんね。

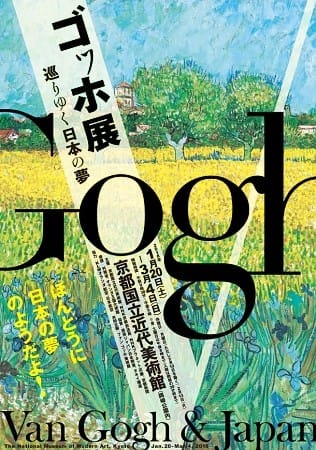

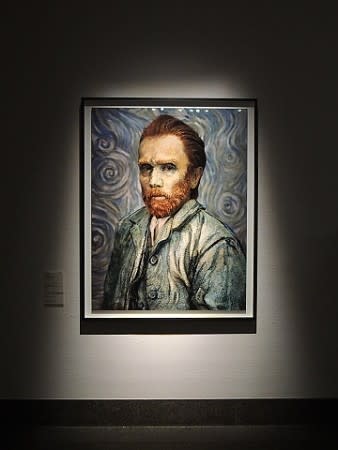

平安京を取りまく岡崎公園の近くには複数の美術館やイベント会場・ホールや動物園などが並ぶ文化ゾーンとなっている楽しみの多いエリアになっています。

この日は美術館へ行った後に参詣しましたが、インパクトの強い神社ということもあってアジア系外国人の方が非常に多く訪れられていました。

平安神宮の大鳥居は、高さ20m・幅18mの巨大な鳥居で、日本最大の鳥居としては熊野本宮神社の33.9mには負けるものの、その大きさは遠くから見ても目に付く驚くべく大きさの鳥居です。

柱の径も約3.6mで車のサイズと比較すると、その太さが規格外なことが分かります。

平安神宮の名は誰もが聞いたことのある神社だと思いますが、その歴史は非常に浅く1895年に創建されています。

御祭神は平安京の創始者とされる桓武天皇で、平安神宮は平安遷都1100年記念として創建されたそうです。

その当時の京都は幕末の戦乱による荒廃、首都が東京となったことからくる喪失感に包まれており、京都復興への思いが形になったのが平安神宮だったといわれます。

反面、1895年は日清戦争が終わった年でもあり、近代国家として・または神国日本として海外列強との戦争へと向かっていく時期だったことの影響があったとも考えられそうですね。

大鳥居からの参道を歩いて行くと朱色の應天門が近づいてきますが、これはなかなか見応えのある光景です。

應天門は第4回内国勧業博覧会(万博の国内版)のモニュメントとして造営されており、平安京朝堂院の應天門を模しているとされます。(重要文化財)

平安時代に存在した應天門は866年に放火によって炎上したと伝わりますが、そこには公家社会の争い・陰謀が原因だったともされていて疑獄事件にまで発展したようです。

いつの世にも権力闘争による陰謀はあるようですが、失ったものも大きかったということになります。

礼拝する大極殿へ行くまでにまずは手水舎で身を清めます。

この手水舎は水が出ていないため、溜まっている水をすくって清めることになりますが、出来れば流れ落ちる水の方が衛生上いいかも?

境内には「白虎」の手水と「蒼龍」の手水がありましたが、どなたかが左右の楼を模して奉獣されたのでしょうね。

広い境内を歩いていくと、結界になっているのかのように「龍尾壇」と呼ばれる一段高くなって場所があります。

ここから先の段差のある場所に楼閣・大極殿・本殿は建てられていました。

「右近の橘・左近の桜」が龍尾壇の上に対になって植えられており、花期には見応えがありそうです。

平安神宮は正面にある大極殿からの参詣となりますが、奥には内拝殿と最奥に本殿が縦に並びます。

左右には「白虎楼」と「蒼龍楼」が左右対象に建てられており、さながら竜宮城に来たかののような印象を受けてしまいます。

大極殿の右にあるのは蒼龍楼。右にあるのは白虎楼。

複雑な造りになっている建物で、拝殿とは歩廊によってつながっていました。

平安時代の應天門は放火により焼失していますが、1895年に創建された平安神宮も1976年に火災によって本殿・内拝殿など9棟が焼失してしまってます。

昭和の火災は新左翼活動家による放火テロ事件として扱われていて、理由として“桓武天皇を祭神として祀ることは「神」に対する冒涜”と考えたとされています。

無知で知らなかったのですが、平安神宮では毎年10月に「時代祭」が行われていて、京都御所から平安神宮までの道のりを時代衣装の大行列で練り歩く祭りがあるそうです。

祭りとしての歴史は新しいものの「葵祭」「祇園祭」と並んで京都三大祭りとして定着しているみたいですね。

神宮のHPには「一目で京の都の歴史と文化が理解できるものを」「京都をおいて他にはまねのできないものを」とあり、京都人の祭りに対する心意気が感じられます。

ところで、“京都らしい”といえば和菓子でしょうか。

平安神宮からの物見遊山の道中で“くずぜんざい(平安殿)”を頂きました。

甘いものに目がない当方にとって“小豆・白玉・葛”とは至上の取合せです。

これで甘いものに満足したかというと...

道中にあった“わらびもち(峯嵐堂)”に立ち寄ってまた甘物ということで、随分とヘビーなスイーツ巡礼になってしまいましたよ。

冬鳥の季節が終わり渡りの鳥の季節にはまだ早いこの時期、暖かく陽当りのいい休日にブラブラと鳥見をするのも楽しいものです。

冬鳥の季節が終わり渡りの鳥の季節にはまだ早いこの時期、暖かく陽当りのいい休日にブラブラと鳥見をするのも楽しいものです。