神社・仏閣へ参拝する事が多く、その中には何度も訪れている所や小さな観音堂などが多い反面、一度も参拝したことのない有名な神社・仏閣が数多くあります。

今回参拝した仁和寺もその一つで、何度も寺院の前(二王門)を通ることがあったにも関わらず、参拝するのはこれが初めてとなります。

参拝した時期には「霊宝館」で春季名宝展「物語・うたの世界」が開催されており、「観音堂」では「幻の観音障壁画初公開」が行われていることもあり、今回の初参拝となりました。

仁和寺といえば春には「御室桜」、秋には紅葉の絶景が有名で、桜見物や紅葉狩りの季節には訪れる人が多いようですが、花のない今の季節も「観音堂」へ参拝される方など多くの方が参拝に訪れておられました。

仁和寺は平安時代に光孝天皇により西山御願寺として着工され、888年に宇多天皇によって落成されたといいます。

門跡寺院として「御室御所」と呼ばれて親しまれて、真言宗御室派の総本山として世界遺産にも登録されている寺院になります。

しかし京都の寺院の例に漏れず、応仁の乱によって全焼してしまい、寛永年間に徳川家光により再興されたものが現在の姿につながるとされます。

寺院が見えてきた時に唖然としたのは、“二王門が工事中”だったことでしょうか。

何度も二王門の前を通ってきたのに、参拝の時に限って工事中とは...。

二王門の下は工事の方が行き交う中、部分的に入れるようになっていて、金剛力士像の所には小さな窓が設けられています。

完全に工事で封鎖して立ち入り禁止にしていないのは参拝者への配慮なのでしょうね。

入山するとかつて宇多天皇の御所があったという「御殿」へ入ることになります。

御殿から「宸殿」「白書院」「黒書院」が並ぶ建物は迷路のように廊下が続き、室内には襖絵を見、外は白川砂の「南庭」・池と樹木が茂る「北庭」を見、と門跡寺院らしい景観が続きます。

白書院の南庭からは勅使門がのぞめましたが、光が強すぎて砂紋が写真では分かりませんね。

白書院の各部屋には福永晴帆の襖絵(1937年)が描かれ、部屋の真ん中には信楽焼の「和風」という見事な壺が置かれています。

ただしこの建物はあくまでも出家した皇族の部屋になりますから、豪華絢爛なものというよりも静かな隠棲の場所という印象を受けます。

高貴な印象のある南庭とは異なり、北庭は池を中心として樹木の茂る庭の様相となっています。

後方に見える建物は「霊明殿」と「五重塔」で、池には色鮮やかな鯉が泳ぎ、姿は見えないもののカエルの声がよく聞こえてきて参拝者の関心をひきます。

渡り廊下を渡って行くのは「霊明殿」で歴代門跡の尊碑を安置する場所だとされています。

霊明殿は御殿内で唯一の仏堂で、1911年に竣工した建物のようです。

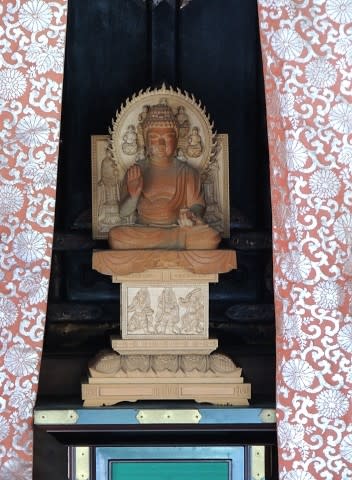

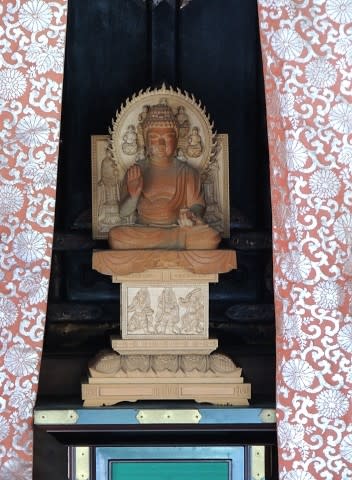

霊明殿には全高10.7cmの本尊「薬師如来坐像」が秘仏として安置されているといい、平安時代の1103年に造られ、国宝に指定されている仏像だといいます。

東京国立博物館で開催された特別展「仁和寺と御室派のみほとけ ― 天平と真言密教の名宝 ―」展で公開されたそうですが、仁和寺で拝観出来るのはお前立ちのみになります。

御殿を出て境内を歩き始めると想像以上に広い境内に驚くことになります。

境内の広さと拝観場所の多さから、後から来られた方が参拝順路を係りの方に聞かれると“今から全部(八十八番札所を含む)回るには時間が足りませんよ。”といった広さ。

参道の途中には1644年に建立された重要文化財の「五重塔」が総高36mの姿を見せてくれます。

五重塔は上層へいくほど屋根が小さくなるものがありますが、この塔は“下層から上層の各層の屋根の大きさがほぼ同一”で、これは江戸期の様式の特徴だそうです。

さて「観音堂」の「幻の観音障壁画初公開」になりますが、公開は373年前に観音堂が建てられて以来、初めての公開となるそうです。

東京国立博物館での2018年の「仁和寺と御室派のみほとけ ― 天平と真言密教の名宝 ―」展では、壁画は高精細画像での再現だったようですから、仁和寺観音堂の公開はまさしく「373年前の輝きが今、よみがえる」となります。

観音堂も仁和寺が再建された江戸初期の建築物で重要文化財に指定されている建物です。

御堂の左側から入り、須弥壇を前にして説明を受け、後陣を一回りして壁画を見て、右側から出るという流れになりますが、用意されている席は説明の度にほぼ埋まります。

須弥壇には観音堂ご本尊の「千手観音立像」を中心に左に「不動明王坐像」、右に「降三世明王坐像」が両脇を固めます。

さらに横には左右に分かれた「二十八部衆」、その前には左に「風神」右に「雷神」が居並びます。

後陣の壁画には「補陀落浄土図」「三十三応現身像」「六観音」「六道図」が劣化も少なく残されています。

気になったのは内陣正面の長押に掛けられた「懸仏」でした。梵字が3文字彫られていましたが、何という字かは不明なのが無知ゆえに残念なところです。

観音堂では最初の説明が途中からでしたので、次の説明時には最前列で話を聞かせていただきました。

説明が終わりましたので椅子から降りて床に正座して拝観しましたが、やはり仏像は座った位置から見るのが一番いいですね。

観音堂を出た後は仁和寺の本堂にあたる「金堂」へと向かいます。

金堂は1613年に建立された御所内裏紫宸殿を寛永年間に移築したもので国宝に指定された建築物です。

金堂は通常非公開となっているため内部の様子は不明ですが、御本尊の「阿弥陀如来坐像(平安期・国宝)」は「霊宝館」に安置されています。

金堂で興味深いのは屋根瓦にある亀に乗った仙人でしょうか。

3000年から4000年に一度顔を出す亀を仙人(黄安)は3・4回見たとされる故事に由来するとのことです。

仁和寺の「霊宝館」では春と秋に名宝展が開催され、今年の春は「物語・うたの世界」をテーマに名宝展が開かれています。

テーマ展では「万葉集注釈」や「源氏物語などの歌謡を中心とした作品や信長・秀吉の「朱印状」などが展示されており、奥には仏像群が安置されています。

仏像は金堂の本尊である「阿弥陀如来坐像(平安期・国宝)」と脇侍である「勢至菩薩立像」と「観音菩薩立像」の阿弥陀三尊。

安置仏の左から「吉祥天(平安後期・重文)」「文殊菩薩坐像(鎌倉期・重文)」阿弥陀三尊を挟んで、「多聞天(平安期・重文)」。

厨子に納められた「不動明王坐像(江戸期)」「童子経法尊坐像(江戸期)」に上人像が並び、入口には「愛染明王坐像(江戸期)」。

「仁和寺と御室派のみほとけ」ポスター:左が仁和寺の阿弥陀如来坐像

「仁和寺と御室派のみほとけ」ポスター:左が仁和寺の阿弥陀如来坐像

仁和寺の建造物の中で14棟もが重要文化財の指定を受けていますが、その一つの「中門」に「多聞天(毘沙門天)」「持国天」が祀られています。

両天ともに鬼神を眷属に従えていますが、三尊で並ぶ姿はあまり見たことはない形式でした。

仁和寺には二王門」「中門」「本坊表門」と「御影堂中門」の4門が重要文化財になっており、御影堂中門

から入った「御影堂」も重要文化財に指定されています。

桧皮葺の仏堂は京都御所の新築により不要となった清涼殿の古材を要いって建てられたものとされます。

大きな造りとなっている鐘楼も重要文化財の建造物です。

朱色の鐘楼が覆いかぶさるような青若葉の緑に映えています。

二王門の外側は工事中で足場が組まれていますが、境内側(中門)から見ると通常の姿を見せてくれます。

最初に足場組みを見た時はガックリきたものの、寺院としてはその名に違わず見所の多い寺院でした。

仁和寺は昨秋の台風21号の暴風によって被害を受けて、この春より現在復旧工事をされているようです。

そのため一部、通常拝観順路とは違うものになっているそうですが、工事完了後に参拝した時には別の視野で拝観出来るかもしれません。

工事が完了した後の特別展の時にでももう一度訪れてみたいですね。

滋賀県の「かくれ里」と呼んでも差し支えはないと思いますが、余呉町の丹生から菅並にかけての地域には古き良き日本の情景が多く残っている地域です。

滋賀県の「かくれ里」と呼んでも差し支えはないと思いますが、余呉町の丹生から菅並にかけての地域には古き良き日本の情景が多く残っている地域です。

古来より琵琶湖の最北端である奥琵琶湖に位置する塩津の港は、万葉の昔から続く日本海の海産物や塩を京阪神に運ぶ湖上運送の要所だったといいます。

古来より琵琶湖の最北端である奥琵琶湖に位置する塩津の港は、万葉の昔から続く日本海の海産物や塩を京阪神に運ぶ湖上運送の要所だったといいます。