近江鉄道・八日市駅の近くにある「松尾神社」には、安土桃山時代の作庭とされる「蓬莱式枯山水」があり、本殿の後方にある延命山には巨大な磐座があるといいます。

近江鉄道・八日市駅の近くにある「松尾神社」には、安土桃山時代の作庭とされる「蓬莱式枯山水」があり、本殿の後方にある延命山には巨大な磐座があるといいます。「松尾神社」は、聖徳太子に創建されたと伝わる「瓦屋寺」の別院であった「延命山尊勝寺」の鎮守社だったとされ、由緒記には“852年、建御雷神一柱を祀る”という。

「尊勝寺」は東大寺所属の寺院だったと伝わりますが、1568年に織田信長による佐々木六角氏攻めの兵火により衰退し、鎮守社であった神社も維持困難となっていったといいます。

1755年になると、山城国より松尾神社の御分霊を勧請されて、現在の松尾神社となったと伝えられ、御祭神に大山咋神、配祀神に市杵嶋姫命を主祭神として祀るようになったようです。

神社は鳥居を抜けた先に拝殿があり、奥の山麓の小高くなっている場所に本殿を構える。

鳥居の左側には稲荷神社が併祀社として祀られ、赤い鳥居が何層も連なる参道から入ると奥で松尾神社と境内を共有している。

手水舎の吐水する龍が乗っている石には、赤紫の稲妻のような模様が出ています。

創建時からあったものか、後から置いたものかは分かりませんが、参拝した人がまず最初に行く手水舎に特徴的なこの石があるのは個人的には興味深く感じます。

本殿は山の斜面に石垣を組み、一段高くなった場所に建てられており、山を背負った形で祀られている。

本殿は1825年の再建とされ、拝殿は1830年の上棟とされているため江戸時代後期の建造物となります。

神社の鳥居の前は交通量の多い道であったが、一歩神社の境内に足を踏み入れるとひとけはなく、静まり返った静寂の空間となる。

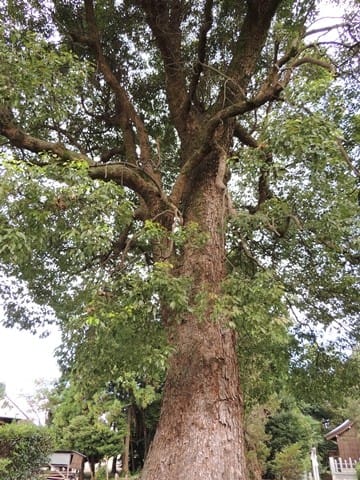

境内には注連縄を巻かれた御神木が2本あり、そのうちの1本は摂社の「琴平神社」の横にある。

樹はツブラジイでしょうか。圧倒されるとまではいかないものの、見応えのある巨樹です。

本殿に参拝した後、本殿の裏山にある磐座を探しに行く。

磐座は想像以上に大きな巨石でしたので、見つけるのは容易でしたが、山へ連なる森の中に鎮座するこの巨石の神々しいこと。

さらに磐座に近づいていき、磐座の大きさを実感しながら横長の磐座の正面へと回り込む。

竹が立てられて注連縄が張られてあり、神の依り代とされてきた磐座だと分かるが、巨石があって信仰の地となったのか、信仰の地に磐座を鎮座させたのかは分からない。

磐座を拝した後、境内へ降り「松尾神社庭園」へ向かいます。

松尾神社庭園は、寺院または武家屋敷の書院に面していたとされる庭園ではあるが、建物等はすでになく石組が往時を偲ばせる庭園遺構となっています。

一説には1566年、室町幕府15代将軍・足利義昭が近江の佐々木義賢を頼って近江に赴いた際に、将軍を迎えるためにこの庭を造ったのではないかともされます。

それは足利義昭を越前に迎えた朝倉義景が、義昭を迎える際に造園した庭園と時期・様式的に似ていることからの類推だという。

作庭が桃山時代と考えられていることもあり、京都の禅寺のような落ち着いた庭園というよりも、ゴツゴツした石が組まれた枯山水からは、武家らしい印象を受けます。

庭園様式は「蓬莱式枯山水」と呼ばれ、山側には「蓬莱石組」、「須弥山石組」を中心に「鶴島石組」と亀頭石を置いた「亀島石組」は、迫力と大胆さを感じる作庭がされているように思う。

上は左手にある「鶴島石組」と思われる部分。

鶴島と亀島をつなぐ石橋の右側には「亀頭石」という奇石が配置されてあり、亀島は少し高くなっている鶴島と比べると平坦で島と見立てられる領域は広い。

山側にあるのは「蓬莱石組」。

「蓬莱山」は遠い海にある島に聳える山とされ、不老不死の仙人が住むとされる。

長寿のシンボルとされる鶴と亀を従えた蓬莱山は日本庭園の一つの基本なのかもしれない。

庭の正面と思われる場所から杉の木の間に垣間見える蓬莱山の姿。

蓬莱山とは決してたどり着けない山なんだろうと思いながら眺める。

現在の松尾神社ある場所は、1568年に織田信長の佐々木氏を攻めた際に、佐々木氏の配下の建部氏の館があった場所とされ、戦国時代の武将ならではの作庭かと想像します。

信長に攻められ、建部氏の館が灰塵に帰すも庭園は残り、そこに松尾神社が建てられたという説があるようです。

歴史上に近江建部氏という血筋があり、戦国時代~江戸時代を生き抜き、明治維新後に子爵を賜った一族がいるというが、松尾神社の建部氏との関係は不明です。

そもそも建部氏の館があったというのも確証はないようですが、旧八日市に隣接する一帯には“建部”という地名が残っていますので、この地の有力な豪族だったと考えられます。

さて、松尾神社へ向かう途中に見つけて気になった地蔵堂へと足を運んでみます。

地蔵堂には「人宿地蔵尊」の額が掛かり、堂内に石仏2躰の姿が祀られている。

石仏の年代も経緯も全く不明ですが、この地で守り続けられてきた石仏なんだろうと思います。

向かって左が「人宿地蔵尊」で“子どもをお授け、お守り下さる地蔵尊”だとされます。

右は「薬師如来」で“母乳の出を良くし、母・子・共にお守り下さる如来さま“と書かれてあり、それぞれ唱える真言も書かれていました。

最初に見た時は、おばあさんが跪いて手を合わせておられる姿がとても気になりました。

御堂や常夜灯も新しそうに見えますので、この地域の方に大事にされてきた地蔵尊なんだろうと思います。