滋賀県の北部、旧木之本町の古橋地区にある己高山の麓に鶏足寺といえば、紅葉の名所として有名で、多くの観光客の方々が紅葉散策に訪れられます。

滋賀県の北部、旧木之本町の古橋地区にある己高山の麓に鶏足寺といえば、紅葉の名所として有名で、多くの観光客の方々が紅葉散策に訪れられます。寺院としては既に廃寺となっており、一部の建物があるだけですが、かつては隆盛を誇った仏教文化圏があったそうです。

己高山(こだかみやま、923m)は、近江国の鬼門にあたり古代からの霊山・修行の場であったといわれています。

奈良時代になると北陸地方で栄えていた白山信仰(白山に関わる山岳信仰)の影響を受け、独自の「己高山仏教文化圏」が栄えたとされています。

鶏足寺は奈良時代の735年に行基(法相宗)が開基し、白山信仰の祖である泰澄(修験道)も修行していたとされています。

その後、荒廃していた寺院を平安時代の799年に最澄が再興し、奈良仏教・白山信仰・天台密教の影響を受けて「己高山仏教文化圏」が築かれていったようです。

1299年になると真言宗豊山派に改宗されて、江戸時代末期まで栄えたようです。

明治になると、廃仏毀釈の影響か衰退していき、1933年に焼失してからは廃寺となってしまったようです。

鶏足寺(旧飯福寺)の由来は分かりにくいのですが、己高山の五箇寺の一つだった「観音寺」の別院として「鶏足寺」「飯福寺」があったようで、現在は「旧飯福寺」があった場所が「鶏足寺(旧飯福寺)」と呼ばれているようです。

石段を登っていくと上に本堂がありましたが、寺院として機能している感じはしませんでした。

境内の各所には、かつて存在した寺院や坊舎の跡地に石碑が建てられており、隆盛期には大寺であったことが分かります。

下の護摩堂も比較的新しい建築物のようで、こちらも機能している感じはありませんでした。

この日は紅葉真っ盛り(ややピークは過ぎた)の晴天の祭日でしたので、とんでもない数の方が紅葉刈りに来られており、駐車が満杯だったため高月町の近江リゾートまで戻ってシャトルバスでの移動になりました。

参道の紅葉のレッドカーペットは通行禁止でしたので、踏み荒らされることない状態で見ることが出来るようになったのはいいアイデアですね。

境内には更に上へ行く石段がありましたので案内の人に聞いてみると、“観音堂があります。石段は100段くらいです。”と教えて頂いて、また石段を登って行きました。

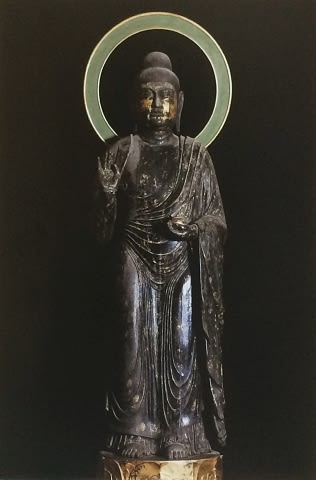

観音堂には以前は「魚籃観音(ぎょらんかんのん)」が収められていたそうですが、現在は「世代閣」という区民の浄財によってのみによって建てられた収蔵庫に安置されています。

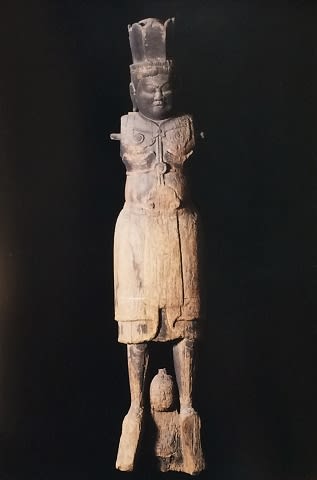

魚籃観音立像(江戸時代初期・県重要文化財)・・・ポストカード

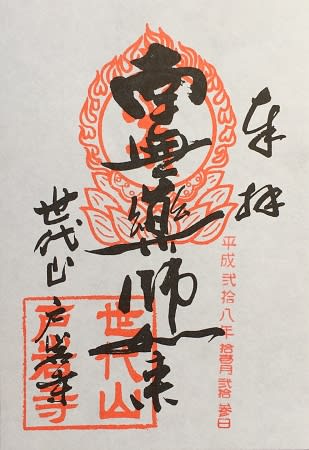

「世代閣」には「旧 世代山 戸岩寺」の仏像や仏像仏画・古文書などがおさめられて奈良時代の「薬師如来立像(重要文化財)」や「十二神将(重要文化財)3軀」など見応えのある仏像が収納されていました。

境内には「旧戸岩寺」の本堂が残されており、この寺院の本尊であった薬師如来像が祀られていたのかもしれません。

薬師如来立像(奈良時代・重要文化財) 十二神将3軀(奈良時代・重要文化財)・・・ポストカード

文化財収蔵庫は「世代閣」とは別に「己高閣」という国庫の補助で建てられた収蔵庫がありました。

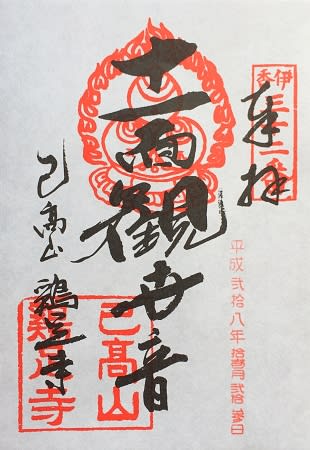

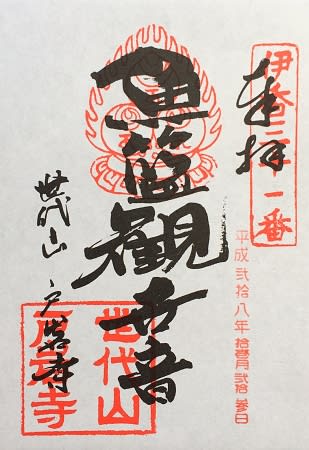

「己高閣」には鶏足寺の十一面観音立像(平安時代初期・重要文化財)などが収められていて、両方の収蔵庫で約90軀といわれる仏像が安置されているようです。

十一面観音立像(奈良時代・重要文化財) 兜跋毘沙門天立像(平安時代)・・・ポストカード

古橋地区は大通りから村を抜けて鶏足寺方向へ歩いていくのですが、境内の最初に「與志漏神社(よしろじんじゃ)」の大鳥居があります。

御祭神は、「神須佐能袁命(かむすさのおのみこと)」と「「波多八代宿禰(はたのやしろのすくね)」で前者は「スサノオノミコト」、後者は「淡海臣の祖」とされている神様だそうです。

神社は、東西2里・南北2里の氏神として崇敬された大社であったと社伝に伝わり、平安時代の「延喜式神名帳(えんぎしき じんみょうちょう)」にある式内社とされています。

里山ムード満載の小路では地元で採れた柚子や赤唐辛子、甘物などが格安で並んでいて購買欲をそそります。

柚子はよく売れていたので、近くの柚子の木から収穫しながら販売で、店番をしている奥さんから催促されながら収穫に忙しそうな旦那さんの様子があったりして、なんとも気持ちの和む光景でした。

(小路の横にある赤唐辛子畑)

何ヵ所かでは、地元の小学生がお店で大きな声で地元産のお米を売っていたり、「オオサンショウウオの研究」と題して数枚の画用紙に手書きした絵を元に発表会をしている微笑ましい姿もあります。

紅葉・仏像・のどかな田園地帯に住む人々の活力。どこか遠くへ旅に来た気分でしたよ。

しばらく前にジョウビタキがドッと入った感があったんだけど、その後はあまり姿を見なくなっていました。

しばらく前にジョウビタキがドッと入った感があったんだけど、その後はあまり姿を見なくなっていました。

滋賀県の奥伊吹では初冠雪を観測したとのニュースがありましたが、まだ湖北の山々が白くなっている様子は見えませんね。

滋賀県の奥伊吹では初冠雪を観測したとのニュースがありましたが、まだ湖北の山々が白くなっている様子は見えませんね。