彦根の市街地から多賀大社方面に向かう途中に「金毘羅宮慈眼寺」という神仏混祀の寺院があります。

彦根の市街地から多賀大社方面に向かう途中に「金毘羅宮慈眼寺」という神仏混祀の寺院があります。金毘羅宮は香川県の金刀比羅宮を総本宮とする神社であり、慈眼寺は曹洞宗の寺院であるにも関わらず、神仏が混祀されている少し変わった寺院となっています。

現在でも神仏習合の名残りのある寺院や神社は多数あるとはいえ、金毘羅宮慈眼寺は神仏混祀の色合いが強く、神仏分離・廃仏毀釈の影響を受けなかったのか不思議に思えます。

御朱印にも「金毘羅大権現」と書かれていますので、ここは神社か寺院か...とよく分からないままに参拝することになりました。

由緒によると慈眼寺は元は天台宗の寺院であったとされますが、1571年に全山焼失してしまったとあります。

“當寺ハ古へ天台宗ナリシカ信長ノ兵燹ニ罹り諸堂古記録等悉ク烏有ニ帰シ...”

天台宗が盛んだった滋賀では信長の比叡山焼き討ちの影響は大きかったようですね。

金毘羅宮慈眼寺へは鳥居からの入山になりますが、その手前には「三社神社」が祀られています。

三社神社は、熊野三社権現の本宮・速玉神社・那智大神を分霊した神社で、1868年に再建されたもののようです。

慈眼寺はその後“中絶スル了久シ”と長らく荒廃していたようですが、1704年に堅央慧煉和尚が自ら開山となり曹洞宗の寺院として再興したとされます。

1744年には讃岐金毘羅宮から金毘羅大権現を請勧して祀るようになったとも伝わります。

石段を登って本堂のあるエリアまで来ると、寺院らしく鐘楼と手水舎があります。

こう見るとやはり寺院としての雰囲気が強くなってきて、居心地の良さを感じます。

ここで言う居心地とは現代人の感覚ではどうしても神仏を分けてしまうため、どちらかに寄ることで落ち着くということなのかと思います。

鐘楼の反対側に回り込むと「法華塔」と彫られた宝篋印塔がありました。

また、鐘楼の右の祠には多数の地蔵石仏が祀られています。

ここで目をひくのはそびえ立つ「慈眼寺のスギ(金毘羅さんの三本杉)」と呼ばれる3本の巨木杉ではないでしょうか。

三本の杉は、それぞれ幹周が5.1m・5.1m・4.1mあり、樹高は38m・40m・24mと圧倒されるような迫力のある御神木です。

三本杉は今から1260年前に植えられたものと言い伝えられており、住民の方からは「金毘羅さんの三本杉」として親しまれているといいます。

鳥居から続く参道の正面にあるのは本堂で、庫裡とつながった建物になっています。

誰も居られないようでしたが、正面の障子が少しだけ開いて固定されていましたので、寺院の方が不在でも参拝者が拝めるように配慮がされています。

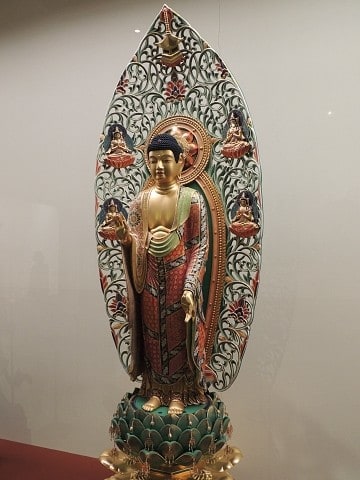

内陣の須弥壇には曹洞宗の寺院らしく釈迦牟尼仏坐像を中心に脇侍2躰の三尊が安置。

本堂の横には「十一面観音堂」。

金毘羅大権現は本地仏では不動明王・毘沙門天・十一面観音とされることがあり、祀られている十一面観音はその影響があるのでしょうか。

あるいは天台宗時代の信仰の名残りといった方が正確なのかもしれませんし、観音像は一説では行基作といわれることもあるらしい。

慈眼寺の十一面観音立像は秘仏となってはいますが、年に一度公開されているとも聞きます。

実際の十一面観音を拝観することは出来なかったものの、写真では見ることが出来ます。

この観音様からはこちらをじっと見て、何か問いかけられているいるような視線を感じますね。

金毘羅宮慈眼寺の境内は山の上方へ延びるような形となっており、一番高い場所にある金毘羅宮へは石段を登っていくことになります。

石段は苦になるような段数ではなかったものの、幅が狭い石段だったため傘がさせないのが難点でした。(この時は雨)

参道には金毘羅大権現の紅白ののぼりが多数奉納されており、信仰する方の多さが伺われます。

讃岐の金毘羅権現は山岳信仰と修験道が融合した神仏習合の神ともされており、一度は参拝したいが、中々訪れる機会に恵まれておりません。

当方と同じように、本宮への参拝が叶わない方が身近な金毘羅さんとして敬っているのかもしれませんね。

拝所の障子を開いてみると外拝まで入ることが出来ましたので、ここで祈願させていただきました。

大草鞋が奉納されているため仁王門を連想させますが、金毘羅大権現には足腰安全のご利益があることによるものといいます。

拝所には「足腰安全祈願の車」が置かれており、これには足腰安全の逸話があるようです。

1811年、永年足腰たたず不自由な身を嘆いていた近江浅井町の住人が、金毘羅大権現の御利益を聞き子車に乗せられて参籠したといいます。

参籠が満願した時、足腰が立って自由に歩くことが出来るようになり、御利益を受けた体験を後世に伝えるため車(車椅子)を奉納されたと伝わります。

金毘羅宮慈眼寺には「白象峰」という山号があり、そのためか白い象の模型がありました。

下に台車が付いていますので、もしかすると「花まつり」の時に使われるのかもしれませんね。

「絵馬堂」にはなぜか空海像が祀られており、休憩所を兼ねた場所となっています。

金比羅さんのある讃岐は空海の出生地で、四国は四国八十八ヶ所の遍路の本場ですから、その関係もあるのでしょう。

絵馬堂で頂いたポストカードには平成27年4月に修復されたという「釈迦涅槃図」が印刷されていました。(実物は280×180cm)

金毘羅宮慈眼寺は「井伊家ゆかりの社寺めぐり」の16社寺の一つに数えられています。

16社寺のうち彦根市内にある社寺はさほど規模が大きくはないところが多いのですが、地域に根ざして地域の方の信仰の強い社寺が多いように思います。

この金毘羅宮慈眼寺も地元の方からは「野田山のこんぴらさん」として親しまれているようですね。

ゴールデンウィーク前半、すなわち平成時代で天気に恵まれそうなのは今日限り。

ゴールデンウィーク前半、すなわち平成時代で天気に恵まれそうなのは今日限り。

2018年10月にインドネシアで障害のある人を中心とした大規模なイベント「フェスティバル・ベバス・バタス」が企画され、その一環として日本のアール・ブリュット作品による展覧会「ときどき TOKIDOKI―日本のアール・ブリュットinインドネシア―」が開催されたそうです。

2018年10月にインドネシアで障害のある人を中心とした大規模なイベント「フェスティバル・ベバス・バタス」が企画され、その一環として日本のアール・ブリュット作品による展覧会「ときどき TOKIDOKI―日本のアール・ブリュットinインドネシア―」が開催されたそうです。