比叡山延暦寺へ行くのは1年ちょっとの間でこれが3度目になります。

最初の参拝は「東塔エリア」へ行き、2回目は「横川エリア」「西塔エリア」を巡って2度目になる「東塔エリア」へお参りしました。

今回は「西塔釈迦堂」での特別開帳“釈迦如来像特別ご開帳”と“内陣特別拝観”を目的に、「西塔エリア」を巡り、「横川エリア」にも立ち寄ってきました。

釈迦堂の秘仏本尊は33年ぶりの御開帳で、内陣特別拝観に至っては初めての公開という貴重な機会であり、比叡山の紅葉シーズンの混雑が終わるのを待ってからの参拝でした。

奥比叡ドライブウェイは紅葉の名所であり、“紅葉のトンネル”なるものまでありますが、この時期にはもうとっくに終わっていて、冬の木々の景色が続きます。

一部の日陰には雪溜まりがわずかに見られ、比叡山は平地より一足早い冬を迎えているようでもありました。

比叡山延暦寺は人の多い東塔エリアに比べ、西塔や横川は人の姿ががくっと減るはずなのですが、西塔エリアには溢れんばかりの人の姿があります。

なぜかといえば、特別開帳に併せて観光バスツアーが続々と入ってくるからで、バスがくるとドッと人が増え、しばらくして人が減りかけると次のバスが来るという繰り返しになっていました。

西塔エリアで最初にあるのは2つの堂宇が廊下でつながった「にない堂」になります。

「にない堂」は左に「常行堂」、右に「法華堂」の2つの修行道場を廊下でつないで天秤のような堂宇で、弁慶が両堂をつなぐ廊下に肩を入れて担ったとの言い伝えがあります。

さすがにそれは無理としても、弁慶が人並み外れた力持ちの巨漢だったという比喩になっているのでしょう。

にない堂の廊下の下をくぐって釈迦堂へ向かうと、釈迦堂までの石段が待っています。

石段の登り降りがどういう訳か、寺院巡りの楽しみの一つになってきているので石段を見ると嬉しくなってしまいます。

釈迦堂の前まで来ると、外陣が到着したバスツアーの人で溢れそうになっていましたので、まずは周辺を散策。

鐘楼まで登って梵鐘を撞かせていただきました。比叡山の山中に響くこの鐘の音はどこまで聞こえているのでしょうね。

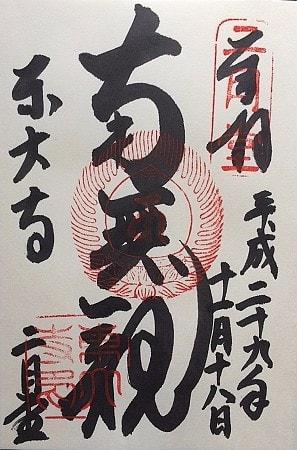

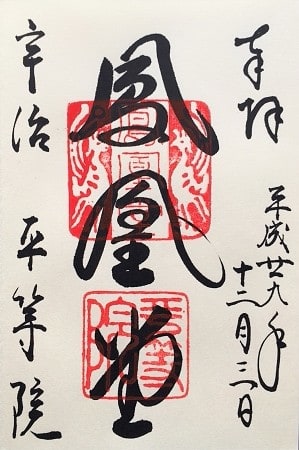

特別開帳されている釈迦堂(転法輪堂)は、比叡山に現存する最古の建築物とされ、元々は三井寺の園城寺の金堂だったものを秀吉移築したものだといいます。

同じ天台宗ながら延暦寺と三井寺には因縁めいた歴史がありますね。

右に3本の霊木のある大きな寺院を前に身が引き締まりますが、比叡山の平地とは違う肌を指すような冷たい空気の影響もあるのでしょう。

釈迦堂へは左側へ回り込んでから入り、まず僧侶の説明を受けます。

その後、内陣に入る際には別の僧の方から『灑水(しゃすい)』を受けて入る簡易的な儀式を受け、香水を頭にかけて清めてもらうという初めての体験をさせていただきました。

釈迦堂の内陣は須弥壇に祀られた秘仏本尊「釈迦如来像」と脇侍の「普賢菩薩」「文殊菩薩」。

さらに両脇を守護する「一六善神」が左右に別れ、左には「深沙大将(西遊記では沙悟浄)」、右には「玄奘三蔵(西遊記では三蔵法師)」が一緒に並びます。

内陣では須弥壇を中心に一回り出来ますが、内部は暗く、吐く息が白くなるほど冷え切っている。

時計回りで最初に闇に照らし出されて異常なまでの迫力がある「持國天像」、「文殊菩薩」と「八所明神」。

内陣の四隅は四天王のような配置になっていますが、広目・多聞は国宝殿にあるため、ここでは「梵天像」と「帝釈天像」が祀られています。

「梵天像」と「帝釈天像」の間には珍しい「不動明王半跏像」が祀られ、お前立ちの「釈迦如来金像」が御開帳期間は後方に祀られていました。

最後の面には「山王七社」「元三大師」と続き、「増長天像」を観た後、で内陣から出ることになりました。

闇の中に浮かび上がる神々しい仏像群に気圧されることしきり。外陣でお釈迦様と結ばれた結縁五色紐を合掌する手に挟んで感謝の念をお伝えしました。

西塔エリアでは前回たどり着けなかった「弥勒石仏」への道を歩きました。

前回はうっすらとではありましたが積雪があり、進むことを断念した道です。

比叡山には各所に石仏が見られますが、この「弥勒石仏」は比叡山最古の石仏とされ、鎌倉初期の造立といわれている石仏です。

石仏があるのが確認されたのは1960年といいますから、700年以上草木に埋もれていたということになります。

弥勒石仏までの道中には「相輪とう(高さ約10m)」が建てられています。

最澄が820年に創建したのが始りで、その後数回の修理を経て1895年に改鋳されたものが現在の相輪とうで重要文化財に指定されています。

西塔エリアにはまだ堂宇があるのですが、ここで横川エリアまで移動することとしました。

横川エリアではまず「横川中堂」へお参りしましたが、横川中堂は下から懸造の建物を見るのが一番雰囲気がありますね。

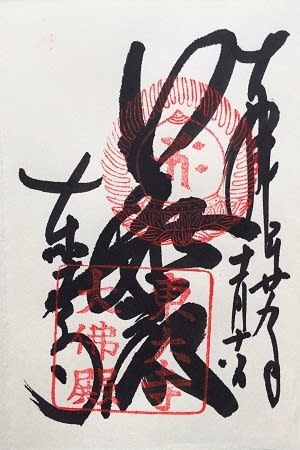

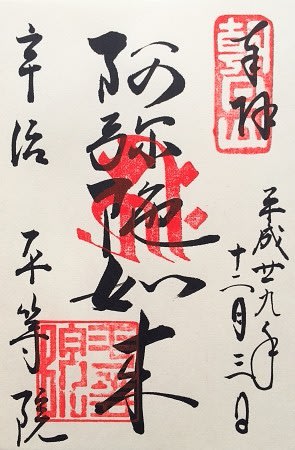

横川には「四季講堂」があり四季に法華経の論議が行なわれた堂宇ですが、一般的に四季講堂というより「元三大師堂」としての方が有名かもしれません。

元三大師こと良源は、延暦寺中興の祖ともいわれる方で第18代天台座主にもなられた名僧です。

元三大師は“おみくじの原型を作った人”としても有名ですが、鬼の姿に変化して『角大師』として疫病神を祓ったともいわれます。

その変化した姿は“魔除けの御札”として現代にも伝わっています。

堂の外陣から中へ上がらせてもらってお参りしてみると、本尊の前には数多くの奉納品があり元三大師への信仰の深さを感じることになります。

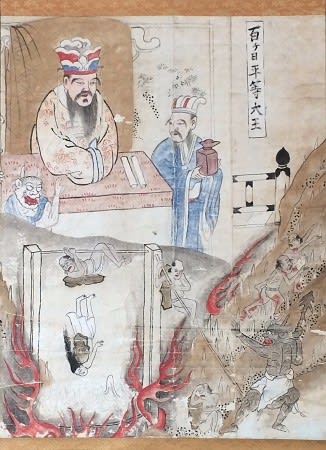

また外陣には奉納額がいくつか掛けられていましたが、土地柄(横川エリアは滋賀県の大津市街と近い)もあって「大津絵」の奉納額が見られます。

上は『鬼の寒念佛』というモチーフの絵で、鬼が僧衣をまとってはいても慈悲ある姿とは裏腹の偽善者を風刺しています。

下左は『弁慶の立ち往生』。

兄の源頼朝と対立した義経が、衣川の戦いで追い詰めらてた義経を守り、薙刀を振るい孤軍奮闘するも最期は立ったまま絶命したという話を絵にしたものです。

下右は『藤娘』。

『藤娘』は、『鬼の寒念佛』と並び元禄期からの代表的な絵だとされ、江戸後期以降には良縁の符としても売られていたそうです。

奥比叡ドライブウェイでは「比叡山峰道レストラン」で休憩しましたが、その時に注文したのが『ごま豆腐ぜんざい』でした。

2種類のごま豆腐をぜんざいに入れて食べますが、食の合間につまむ塩昆布がぜんざいの甘さを更に増します。

福井県の永平寺にも同じような『ごま豆腐ぜんざい』がありましたが、比叡山の方が甘かったように思います。

比叡山には行っているつもりでも、三塔の他にまだ巡っていない十六谷二別所があるといわれます。

雪が溶けた頃にそんな堂宇を巡ってみるのもいいかもしれない。そんな想いを抱いています。

年内最後の晴れ日ということで、「年忘れ探鳥会」と勝手に名前をつけて鳥見巡回を致しました。

年内最後の晴れ日ということで、「年忘れ探鳥会」と勝手に名前をつけて鳥見巡回を致しました。

小浜市はかつて大陸文化の窓口であったとともに、奈良の都や京の都へ大陸文化や海産物を送り出してきた地といわれます。

小浜市はかつて大陸文化の窓口であったとともに、奈良の都や京の都へ大陸文化や海産物を送り出してきた地といわれます。

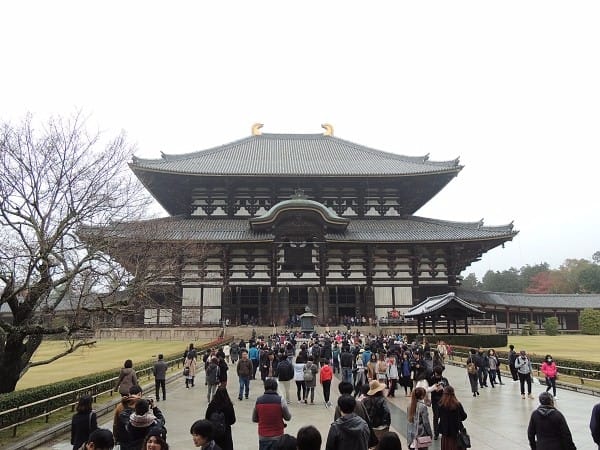

奈良へ寺院巡りにやってきて食べ物の話をするのは俗物的な話ですが、このコムゴンってお店は美味かったな。

奈良へ寺院巡りにやってきて食べ物の話をするのは俗物的な話ですが、このコムゴンってお店は美味かったな。