きょう7月26日は、大山康晴十五世名人の命日である。1992年の逝去だから、もう32年も経ってしまった。

32年前、私は新卒の会社をリストラされ、モラトリアムを北海道旅行に充てていた。その日私は旭川におり、夜、オヤジに電話すると、どうでもいい会話のあと、「あと、大山が死んだ」と、オヤジが散文的に言った。私は、ひとつの時代が終わったと思った。

さて、今年も恒例の「大山の名局」をお送りしたいが、昨今は自由に記譜を掲載できないので、規定に則り、10手だけ抜粋する。

今回の相手は、のちに永世棋聖となる米長邦雄七段である。当時は新進気鋭の若手で、将来を嘱望されていた。

題材は、1970年8月24日・25日に指された第11期王位戦第3局(主催:新聞三社連合、日本将棋連盟)。ここまで大山王位の2連勝で、米長七段にはあとのない一番。大山王位は向かい飛車に構え、米長七段は急戦からうまく捌き、優勢を築いた。

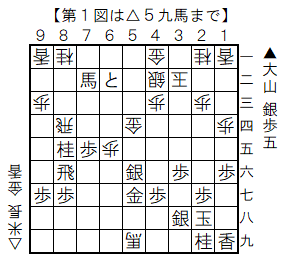

そして迎えたのが第1図である。

第1図以下の指し手。▲4六歩△4八金▲4七金△3八金▲同玉△4九銀▲3九玉△2四香▲3七金打(第2図)

米長七段が△7七の馬を△5九馬と入ったところ。これが手順前後のミスで、ここは△4八金と張り付いておけば、米長七段が優位を持続できた。

大山王位の▲4六歩が巧妙な受けで、△4八金に▲4七金と活用できた。このあたり、6年前の「大山の名局」で紹介した、塚田泰明八段とのA級順位戦に雰囲気が似ている。ちなみにこのときの記事で、本局の一場面を紹介している。やはり、6年前も同じことを考えたわけだ。

本譜△3八金▲同玉△4九銀に、▲3九玉が意表の逃げ方。ここ▲2八玉は△8六馬▲同歩△3八飛で寄る。米長七段もこの順を読んでいたに違いないが、▲3九玉に思考を乱したか、△2四香と指した。が、大山王位の▲3七金打が大山流の頑強な受け。これで逆転した。

戻って△2四香では△5五香が最善だった。これなら米長七段の優位が続いていた。

けっきょく、121手まで大山王位の勝ち。これで大山王位の3勝となったが、続く第4局では米長七段が一矢を報いる。最終的には第5局に大山王位が勝ち、盤石の防衛となった。

しかし米長七段も第4局に勝ったことで大きな自信になり、スター街道を歩んでいく。このカードが100対局を越えるとは、当の2人はまったく考えていなかったことだろう。