9月に入りました。昨日までの蒸し暑さもどこへやら、今日は朝からどんよりとした空が広がっています。

そろそろ仕事の繁忙期に入りつつあるので、作りたいモノをとりあえず着工wしておくことにします。

時間が無くなってから悶々とするより、仕掛り品の山に囲まれている方が心の治安が保てる人なのです。アハ...

先月KATOからNゲージのレーティッシュ鉄道(RhB;スイス)の客車が発売されて“かいわい”が賑わっているようです。

SNSなどの盛り上がりを見ていると国内のRhBファン層の厚さを感じます。

3D成形なんかで未発売の車両をバンバン作ってるのを見ると本当に羨ましいナ~と感じます。

この↓パンタ付き電源荷物車なんてレアではないにせよめちゃめちゃマニアックですよ。よく出すなぁ。。

(

KATO HPトップ画面より)

自分もアッペンツェル鉄道(AB)の低床電車を作ってるうちにRhBにも興味が湧いてきて、いつかは作りたいと思いながらラインナップを熟成していたのでこのタイミングに便乗してしまおうかと。。

構想ではRhBの中でも屈指の山岳路線といわれるベルニナ線((伊)トリノ~サンモリッツ)の列車で、電車が客車と貨車を牽引する6~7両編成の混合列車をイメージしていますが、とりあえず客車を作って手ごたえを確かめたいと思います。

規格は今回も1/80・16.5mmすなわち16番でいきます。

どんな客車かは次のWikiの写真をご覧ください。これは「本線用」と呼ばれるもので車長が18.5mありますが、今回作ろうとしているのはカーブのきついベルニナ線用の車長16.5m未満のものです。窓2個分以上短い感じですがデザインはほぼ同じです。EW I、EW II・・・などの規格があります。ドイツ語で標準型客車を意味する

Einheits

wagenから来ているのだと思います。

(GoodRJ 氏撮影, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4547685による)

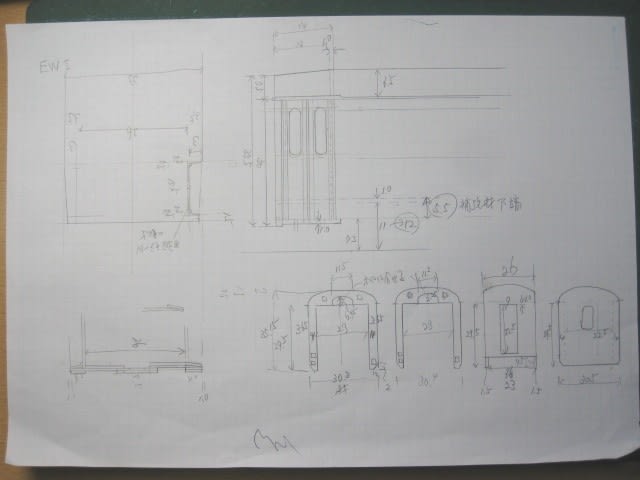

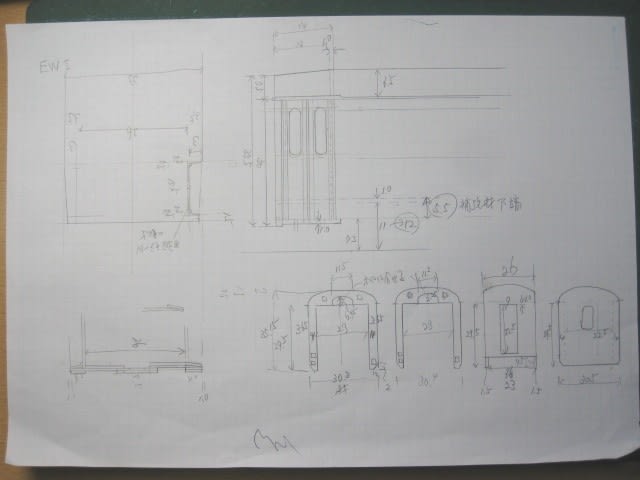

側面はシンプルなのですがデッキまわりがちと複雑です。日本のオハ35系のように絞りがありますが折れ妻ではありません。その代わりに複雑な凹凸があります。正式な図面がないので、これより少し古い同系客車のPDF図面と写真を参考に寸法を決めていきます。

断面ゲージを作成します。見た目より意外と屋根が深い印象。合ってんのか??w

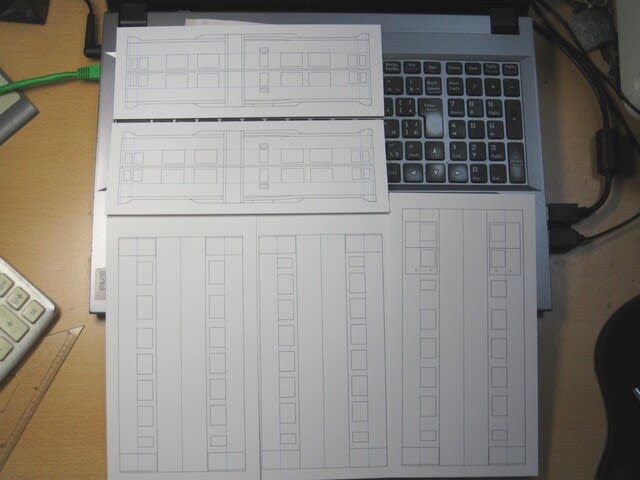

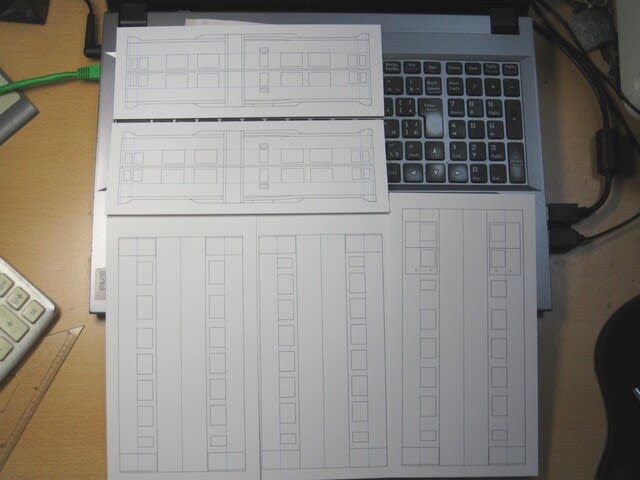

窓寸法やシートピッチはWikiに書かれているので、それをもとに車体の型紙を作成。下の3枚が客車で、左から1・2等合造車、2等車、2等・荷物合造車です。荷物といっても実質はサイクリストの自転車を載せるためのもので、普通列車では1編成に必ず1両連結されています。ちなみに上の2両分は牽引用の電車で、こちらは諸々あって木製屋根仕様となっています。紙はすべてスノーマットの#300を使用。

手始めに妻板を1枚組み立てて手ごたえを確かめましょう。妻板と客室仕切板を作図し出力。断面を決め剛性を持たせるためこちらは厚手のスノーマット#400です。

凹凸の多い妻板は結局4枚構成になりました。これがタイトルの「手ごわかった」の正体です。

仮組み段階で3枚目パーツの寸法取りのミスが発覚したので両側を0.5mmずつカットしたら下端がこんなことになりました。細っ!

1~3枚目を貼り合わせます。両サイドのノリシロがそれぞれ0.5mmしかないので、上部を木工ボンドで貼り合わせて位置調整をしたあとは、瞬着を流し込んで両サイドを接着しました。下端の極細部分もなんとか破綻なく収まりましたが、これをあと5枚も作るのかと思うと気が重いですなぁ。。

4枚目は両サイドに折り目をつけてから貼り合わせます。これは裏側というかデッキの内側になります。オハ35と違いドアに向かって両側がテーパー状になっているのです。

出来ました~!しんどかったけど割とイイ線いってません?ちなみに両サイドの下の方にある四角い穴は足掛け、上に2つある穴はジャンパ栓(こんなところにもある!)の穴です。

エンドウの新型客車用幌をつけて実車と比べてみます。うーん幌の背丈が足りないのか貫通ドアが高すぎたのか・・・上部が実車より寸詰まりに見えますが雰囲気は出たのでオッケーとしましょう。ていうか、おびただしい数のジャンパホース・ケーブルがうじゃうじゃついていて、こっちの方が苦労しそうです。ま、目立つものだけ2~3本でお茶を濁す気まんまんですけど♪

ということで、見た目以上にデッキ部分だけでかなり手ごわい車両だということが分かったわけですが、全長20センチにも満たないかわいい客車なので、暇を見つけてぼちぼち作っていければなと思います。

参考までに日本流のコホナオスマカで表すと「コロハ」「コハ」「コハニ」であることが分かりました。自重はわずか13~15トンです。

ナハ10が20m級で23トン。これを15m級に換算しても17トンぐらいなのでさらに軽いです。なぜならアルミ車体だから。

その割には車体のダメージはほとんどみられず、リニューアル工事を施してまだまだ1960~70年代製の車両が現役で活躍しているのだからすごいですね。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村