こんばんは。

シンシンと冷え込む聖夜になりました。

きょうは早朝にも投稿したので2連投になりますが、またレイアウトの路盤を切り出したので、その報告です。

これは第一次レイアウトの右奥のボード。真ん中にある茶色い部分はヤードの先端になる予定のところでした。ご覧の通りきれいにレールが敷けているのでこれを壊してしまうのは忍びなく、なるべく再利用する方向で考えることにしました。

ところがこのボード、レールの左半分はこのように勾配の開始点になっているのです。今回の第二次レイアウトはシンプルな構造とするため、ヤードへの出入庫線以外は一切勾配をつけない方針としたので、これを平面に戻してやらなければなりません。

しかし待てよ。。これをうまく使えが山岳鉄道もどきのシーンが演出できるんじゃない?

ということで、この手前側に鉄道の三大栄養素(は?)のひとつ、鉄橋を設けることにしました(^^)

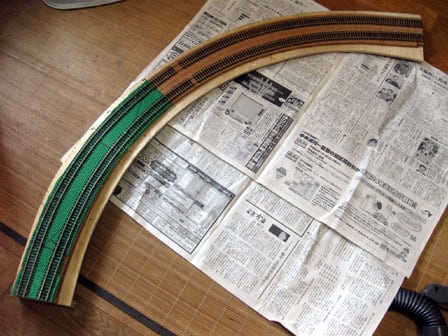

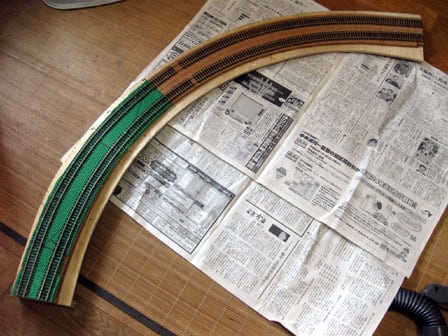

前回同様、まずはカーブに沿って路盤をカットして、とにかく身軽になります。

鉄橋をつくるといっても単に複線の橋を架けるのもつまらないので、内、外線で段差をつけて別々の鉄橋を架けることにして、勾配のアプローチ部分にノコギリを入れて1線ずつ切り離します。

外まわりは今の勾配を活かして持ち上げた状態とし、内まわりを平面に戻します。マイナスドライバーを突っ込んで、下に敷いてあるコルクやら木材やらを掻き出してはみたものの、どうも綺麗に剥がれてくれません。。

ちょうどカーブの中間にジョイントがあったので、思い切ってレールごと剥がしてしまいました。

剥がしてしまったコルク道床部分には新たにウレタンマットを敷きます。コルクより軟らかくて騒音防止に効果がありそうなので、第一次レイアウトでも後の方で施工した部分にはこのマットを使っているのですが、今回リニューアルまたは新設する区間の道床には、原則としてすべてこのマットを使っていくことにしています。

ただ、軟らかい割に水平方向に全然曲がってくれないため、ご覧のように縦半分にカットした上で内側方向にクサビ状の切込みを入れています。

このボードの端からは既に駅構内のポイント群が始まるので、あわせてその部分の路盤も切り出しておきました。四隅の位置だけケガいて、あとは目測で切り出しています。ポイントが集まる重要な場所だというのにのん気なもんです(^^;

ところで鉄橋ですが、上流側の高い方にはこのようなトラス橋を架けようと思います。この長さ(約56cm=実物換算45m)だと上弦の丸みが強すぎておもちゃっぽいのですが、レイアウト全体のバランスからこれが限度です。

そして手前の低い方に架けるのは、もうこの麗しきボルチモアトラス橋しかないだろうと・・・(^^;

(中央線旧立場川橋りょう 2010.5撮影)

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

シンシンと冷え込む聖夜になりました。

きょうは早朝にも投稿したので2連投になりますが、またレイアウトの路盤を切り出したので、その報告です。

これは第一次レイアウトの右奥のボード。真ん中にある茶色い部分はヤードの先端になる予定のところでした。ご覧の通りきれいにレールが敷けているのでこれを壊してしまうのは忍びなく、なるべく再利用する方向で考えることにしました。

ところがこのボード、レールの左半分はこのように勾配の開始点になっているのです。今回の第二次レイアウトはシンプルな構造とするため、ヤードへの出入庫線以外は一切勾配をつけない方針としたので、これを平面に戻してやらなければなりません。

しかし待てよ。。これをうまく使えが山岳鉄道もどきのシーンが演出できるんじゃない?

ということで、この手前側に鉄道の三大栄養素(は?)のひとつ、鉄橋を設けることにしました(^^)

前回同様、まずはカーブに沿って路盤をカットして、とにかく身軽になります。

鉄橋をつくるといっても単に複線の橋を架けるのもつまらないので、内、外線で段差をつけて別々の鉄橋を架けることにして、勾配のアプローチ部分にノコギリを入れて1線ずつ切り離します。

外まわりは今の勾配を活かして持ち上げた状態とし、内まわりを平面に戻します。マイナスドライバーを突っ込んで、下に敷いてあるコルクやら木材やらを掻き出してはみたものの、どうも綺麗に剥がれてくれません。。

ちょうどカーブの中間にジョイントがあったので、思い切ってレールごと剥がしてしまいました。

剥がしてしまったコルク道床部分には新たにウレタンマットを敷きます。コルクより軟らかくて騒音防止に効果がありそうなので、第一次レイアウトでも後の方で施工した部分にはこのマットを使っているのですが、今回リニューアルまたは新設する区間の道床には、原則としてすべてこのマットを使っていくことにしています。

ただ、軟らかい割に水平方向に全然曲がってくれないため、ご覧のように縦半分にカットした上で内側方向にクサビ状の切込みを入れています。

このボードの端からは既に駅構内のポイント群が始まるので、あわせてその部分の路盤も切り出しておきました。四隅の位置だけケガいて、あとは目測で切り出しています。ポイントが集まる重要な場所だというのにのん気なもんです(^^;

ところで鉄橋ですが、上流側の高い方にはこのようなトラス橋を架けようと思います。この長さ(約56cm=実物換算45m)だと上弦の丸みが強すぎておもちゃっぽいのですが、レイアウト全体のバランスからこれが限度です。

そして手前の低い方に架けるのは、もうこの麗しきボルチモアトラス橋しかないだろうと・・・(^^;

(中央線旧立場川橋りょう 2010.5撮影)

よろしければ1クリックお願いします。