アッペンツェル鉄道の「TANGOWALZER」の製作に戻ります。

両端先頭車の下回りを組んでいきます。床板がプラで柔らかいので、バスタブの底に補強と補重を兼ねてt0.5真鍮板をG17で貼ります。

これではまだ全然軽いので、台車とバスタブのわずかなすき間にバランスウェイトを細く切ったものを詰め込みます。台車の配線が済んだら空き空間を探してさらに積みたいところ。

その台車ですが、センターピンがボルスターの中に埋まってしまい、復元バネの入る余地がないため、なんとか高さを調整しなくてはなりません。

運転台側のTR203用は、φ2.4-2.0真鍮パイプを切ったものをネジ部に差し込むことでスペースを稼ぎ出しました。

連結面側のTR211用はあり合わせの台座を2枚重ねていて、さてどうしたものかと思ったのですが、上下を入れ替えて穴の小さい方(φ2mm)が上にくるようにすればそこでネジが止まることに気付き、あっさり解決しました。

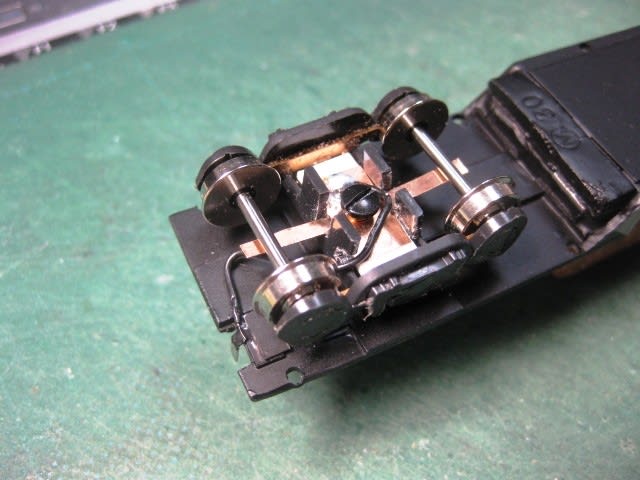

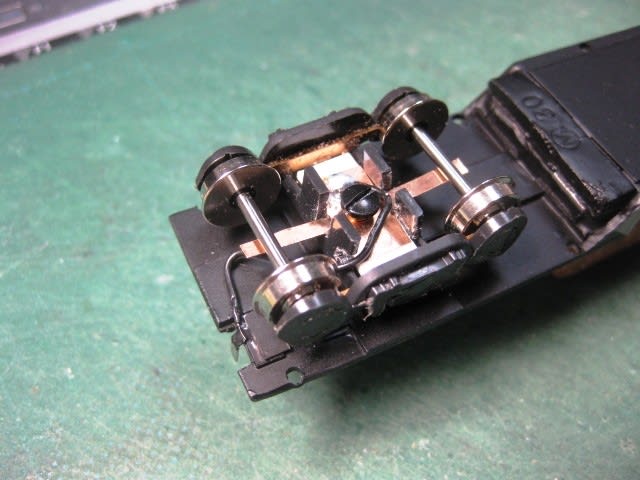

台車取り付けの様子。TR203は十文字型にカットした燐青銅板の集電シューをボルスターの中に落とし込み、そこへリード線をじかに半田付けしてあります。センターピン・復元バネ経由の集電だと接点が増え、軽い車重と相まって接触不良の心配があるためこのようにしました。台車の首振りは問題ありません。

TR211側もボルスター周りのつくりが違うだけで、集電シュー自体はほぼ同じ構造にしてあります。

リード線の先はL字型に曲げた洋白帯板に半田付けしてあり、これが床上に立ち上がって車体側の接点に差し込まれ通電します。

おかげで床上の配線は一切なくすことができました。うまくすればセンターピンのナットも床に埋め込むことはできそうですが、今回そこまではやっていません。

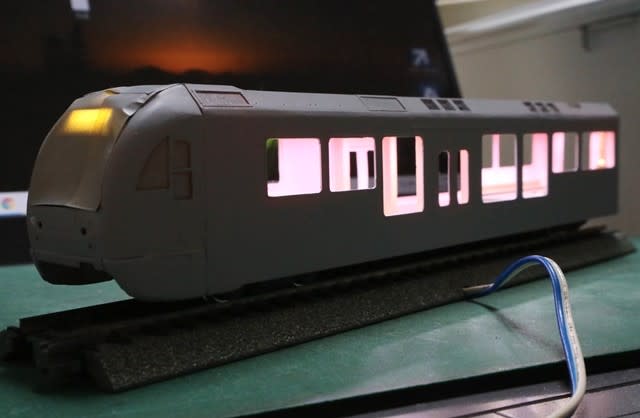

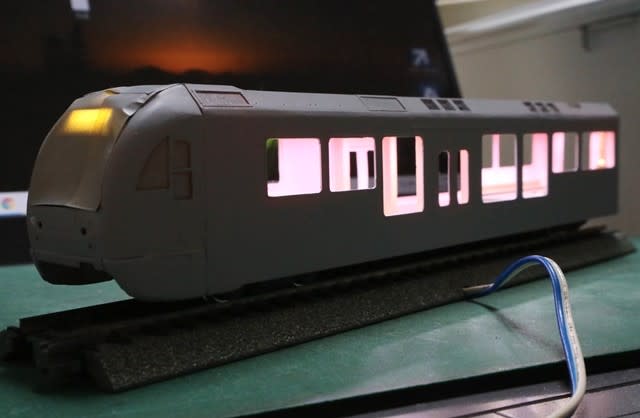

通電試験OK。前面は発光面がマスキングしてあるので面積の大きい行先表示器ぐらいしか光ってませんが、テープLEDの室内灯は煌煌と光り輝いています。スモークガラスを入れるのでこのぐらいでもいいのか、あるいは、もう少し間引いた方が実感的か迷うところ・・・。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

両端先頭車の下回りを組んでいきます。床板がプラで柔らかいので、バスタブの底に補強と補重を兼ねてt0.5真鍮板をG17で貼ります。

これではまだ全然軽いので、台車とバスタブのわずかなすき間にバランスウェイトを細く切ったものを詰め込みます。台車の配線が済んだら空き空間を探してさらに積みたいところ。

その台車ですが、センターピンがボルスターの中に埋まってしまい、復元バネの入る余地がないため、なんとか高さを調整しなくてはなりません。

運転台側のTR203用は、φ2.4-2.0真鍮パイプを切ったものをネジ部に差し込むことでスペースを稼ぎ出しました。

連結面側のTR211用はあり合わせの台座を2枚重ねていて、さてどうしたものかと思ったのですが、上下を入れ替えて穴の小さい方(φ2mm)が上にくるようにすればそこでネジが止まることに気付き、あっさり解決しました。

台車取り付けの様子。TR203は十文字型にカットした燐青銅板の集電シューをボルスターの中に落とし込み、そこへリード線をじかに半田付けしてあります。センターピン・復元バネ経由の集電だと接点が増え、軽い車重と相まって接触不良の心配があるためこのようにしました。台車の首振りは問題ありません。

TR211側もボルスター周りのつくりが違うだけで、集電シュー自体はほぼ同じ構造にしてあります。

リード線の先はL字型に曲げた洋白帯板に半田付けしてあり、これが床上に立ち上がって車体側の接点に差し込まれ通電します。

おかげで床上の配線は一切なくすことができました。うまくすればセンターピンのナットも床に埋め込むことはできそうですが、今回そこまではやっていません。

通電試験OK。前面は発光面がマスキングしてあるので面積の大きい行先表示器ぐらいしか光ってませんが、テープLEDの室内灯は煌煌と光り輝いています。スモークガラスを入れるのでこのぐらいでもいいのか、あるいは、もう少し間引いた方が実感的か迷うところ・・・。

よろしければ1クリックお願いします。