また悲劇が起こりました。。

もう何度目だよ学習しないなぁ・・・と自分で自分にカーツ!であります。

被害車は先日組み立てたばかりの嵐電モボ。今度は踏み付けではなく戸挟みです。まあ大同小異です。サーフェーサーを吹いて窓際の足元に置いて乾燥していたのを忘れて勢いよく戸を閉めました。幸い全損は免れましたがテンションだだ下がりです⤵⤵⤵

まあ全損ではないのでいずれは復旧作業をするのですが、すぐに取り掛かる気にもならず、さりとてスイス電車の面倒な屋上ジャンパケーブルを進める気にもならず(笑)、こういう時の常とう手段として、「新たな仕掛り品の山崩しに走る」結果と相成りました。嵐電自体、仕掛り品の山崩しの一環だったんですけどね・・・

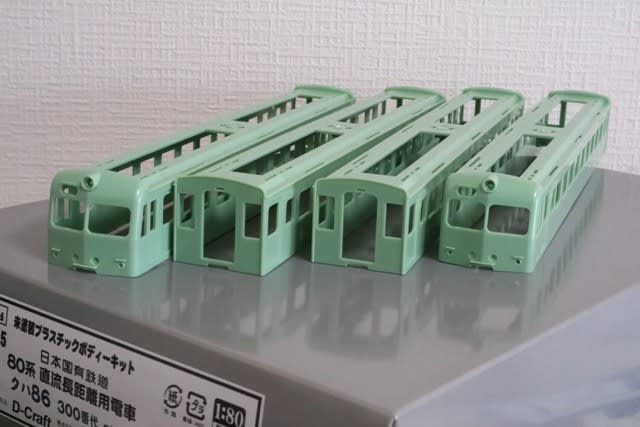

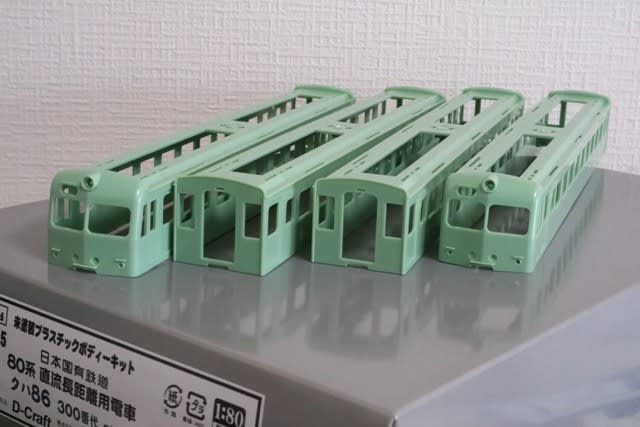

で、いきなり80系なんですが、最初の投稿は3年前の暑い夏にPCが不調になった腹いせにアクラスのキットを衝動買いした・・・とされています。気分で行動するのは今も昔も変わっとらんわー

EF63の相棒として信越本線で活躍した Tc85104-M80382-M80247(M)-T87328-M80249-Tc86343 の6連を再現しようとしています。TOMIXの70系の改造で捻出したDT16があるのでモハ80の初期車も混ぜたかったのですが、結局プラキットが使える200番台と300番台に落ち着きました。動力車は編成中1両なので、まず手始めに「モハ80247」を組んでみようと思います。

このキットの動力は、いさみやの釣り掛けモーター、MPギヤ(CN-16モーター使用)、ネコ・パブの専用動力(MP相当の片台車駆動)が使えます。最近なら天賞堂のコアレスパワトラも選択肢のひとつでしょう。で、いろいろ検討・・・するまでもなく(笑)、当鉄道標準のEN-22モーター+MPギヤでいくことにしました。実はコアレスパワトラも検討したのですが、PWM電源との相性にイマイチ不安があったので見送りました。

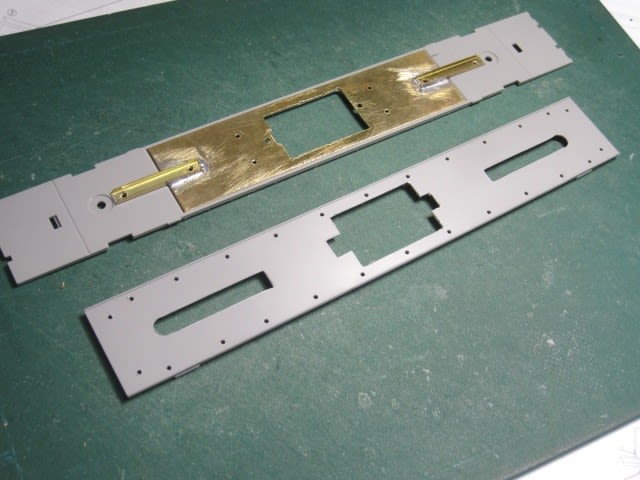

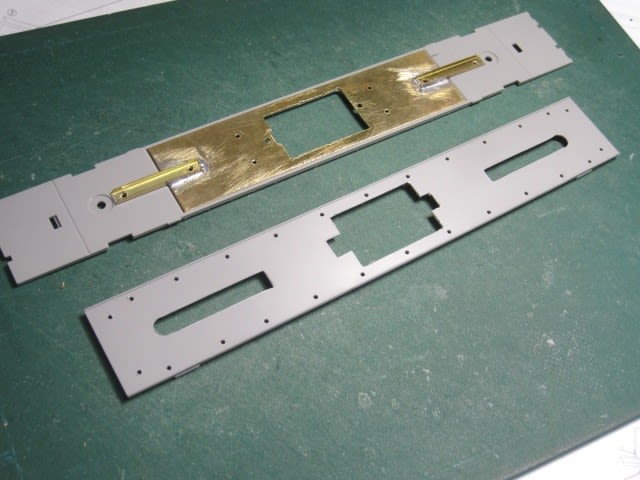

キットの床板をみると写真のように中間部が凹んでいます。別売りのウェイトを入れる空間とされていますが、手持ちのt0.8×W30の真鍮板がぴったり収まることがわかったので、補強を兼ねて写真のようなモーター架装用プレートを作成しました。厳密にはW=29.7mmぐらいなので両サイドをヤスっています。

プラの床板だけよりはだいぶ補強されるはずですが、台車センターピンとの間にやや不安が残るので、手元にあった3×5チャンネル端材を使って長手方向の補強ハリを追加しました。薄板を曲げただけの素材なので気休め程度です。

両端をねじ止めし、かつ、全体にボンドG17を塗って床板に完全固定します。

このキットでは、さらにシートなどを取り付けるための「室内床板」と呼ばれる床板を被せる構造になっているので、シートパーツの取付穴とともに、モーターやハリの逃げ穴も開けておきます。

床板本体もモーターとウェイトの逃げ穴を開けておきます。床板に直付けすると位置が低くなりすぎてお腹をこすってしまいます。

床下機器は日光の旧型電動車用(C)を使用。長らく絶版となっていますが、手元のパーツボックスを漁ったり、休車車両からの追い剥ぎによって3両分がなんとか確保できたのはラッキーでした。台車はエンドウのDT20で、MPボルスターをほぼそのまま使って組み付けが可能でした。唯一の改造は、床板が厚めなので復元バネを1巻分だけカットしたことです。

組み上がった床板です。補強のため「室内床板」も最終的に床板と接着(一部ねじ止め)したため、真鍮板は完全に密封された形です。

とはいえ、透かして見てみると中央部が撓んでいます。真鍮床板でも単体ではこのぐらいは撓みますが、ブラスのボディに取り付けることによって矯正されます。こちらはボディもプラなのでどこまで矯正できるものやら。。というか、そもそも車体中央部には床板を受けるツメがないため、まずそれを新たに作ってやる必要があります。

試運転結果は特に問題なし。ボディを被せ、ロクサンに押されて走る、遥か遠い?ゴールを空想したのであります。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

もう何度目だよ学習しないなぁ・・・と自分で自分にカーツ!であります。

被害車は先日組み立てたばかりの嵐電モボ。今度は踏み付けではなく戸挟みです。まあ大同小異です。サーフェーサーを吹いて窓際の足元に置いて乾燥していたのを忘れて勢いよく戸を閉めました。幸い全損は免れましたがテンションだだ下がりです⤵⤵⤵

まあ全損ではないのでいずれは復旧作業をするのですが、すぐに取り掛かる気にもならず、さりとてスイス電車の面倒な屋上ジャンパケーブルを進める気にもならず(笑)、こういう時の常とう手段として、「新たな仕掛り品の山崩しに走る」結果と相成りました。嵐電自体、仕掛り品の山崩しの一環だったんですけどね・・・

で、いきなり80系なんですが、最初の投稿は3年前の暑い夏にPCが不調になった腹いせにアクラスのキットを衝動買いした・・・とされています。気分で行動するのは今も昔も変わっとらんわー

EF63の相棒として信越本線で活躍した Tc85104-M80382-M80247(M)-T87328-M80249-Tc86343 の6連を再現しようとしています。TOMIXの70系の改造で捻出したDT16があるのでモハ80の初期車も混ぜたかったのですが、結局プラキットが使える200番台と300番台に落ち着きました。動力車は編成中1両なので、まず手始めに「モハ80247」を組んでみようと思います。

このキットの動力は、いさみやの釣り掛けモーター、MPギヤ(CN-16モーター使用)、ネコ・パブの専用動力(MP相当の片台車駆動)が使えます。最近なら天賞堂のコアレスパワトラも選択肢のひとつでしょう。で、いろいろ検討・・・するまでもなく(笑)、当鉄道標準のEN-22モーター+MPギヤでいくことにしました。実はコアレスパワトラも検討したのですが、PWM電源との相性にイマイチ不安があったので見送りました。

キットの床板をみると写真のように中間部が凹んでいます。別売りのウェイトを入れる空間とされていますが、手持ちのt0.8×W30の真鍮板がぴったり収まることがわかったので、補強を兼ねて写真のようなモーター架装用プレートを作成しました。厳密にはW=29.7mmぐらいなので両サイドをヤスっています。

プラの床板だけよりはだいぶ補強されるはずですが、台車センターピンとの間にやや不安が残るので、手元にあった3×5チャンネル端材を使って長手方向の補強ハリを追加しました。薄板を曲げただけの素材なので気休め程度です。

両端をねじ止めし、かつ、全体にボンドG17を塗って床板に完全固定します。

このキットでは、さらにシートなどを取り付けるための「室内床板」と呼ばれる床板を被せる構造になっているので、シートパーツの取付穴とともに、モーターやハリの逃げ穴も開けておきます。

床板本体もモーターとウェイトの逃げ穴を開けておきます。床板に直付けすると位置が低くなりすぎてお腹をこすってしまいます。

床下機器は日光の旧型電動車用(C)を使用。長らく絶版となっていますが、手元のパーツボックスを漁ったり、休車車両からの追い剥ぎによって3両分がなんとか確保できたのはラッキーでした。台車はエンドウのDT20で、MPボルスターをほぼそのまま使って組み付けが可能でした。唯一の改造は、床板が厚めなので復元バネを1巻分だけカットしたことです。

組み上がった床板です。補強のため「室内床板」も最終的に床板と接着(一部ねじ止め)したため、真鍮板は完全に密封された形です。

とはいえ、透かして見てみると中央部が撓んでいます。真鍮床板でも単体ではこのぐらいは撓みますが、ブラスのボディに取り付けることによって矯正されます。こちらはボディもプラなのでどこまで矯正できるものやら。。というか、そもそも車体中央部には床板を受けるツメがないため、まずそれを新たに作ってやる必要があります。

試運転結果は特に問題なし。ボディを被せ、ロクサンに押されて走る、遥か遠い?ゴールを空想したのであります。

よろしければ1クリックお願いします。