今日も仙台駅から出発。

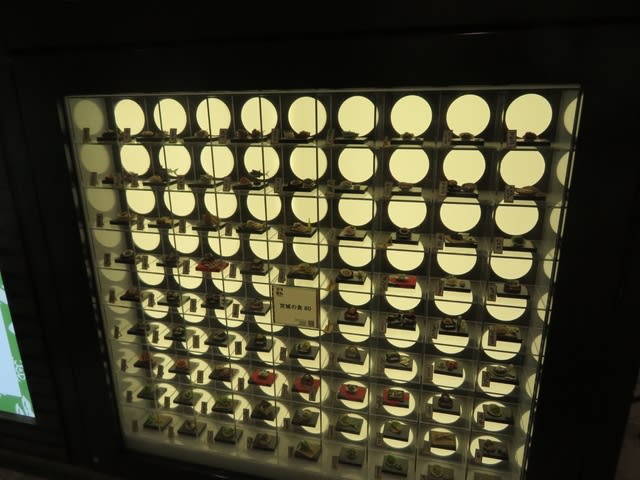

牛タン通りの入り口で、仙台名物のミニチュア展示を発見。

誰が作ったんだか知らないが、面白い。

これは、牛タン。

この小さな世界に見事再現されている。

今日も郡山でレンタカーを借りて、会津若松経由、大内宿に向かう。

昔は、全然知らなかったが、最近よくテレビに出てくる。

行ってみたらそのまんまだった。

郡山からは、高速で、会津若松に出て、日光方向に一山越えることになる。

大駐車場に停めたが、そんな大きなスペースでもなく、観光シーズンは、大混雑だろう。

大内宿の入り口近くに、テレビによく出る三澤屋さんがあったので、早速イン。

そんなに大きくはなく、冬仕様か、こたつ形式で、多くの客は捌けそうもない。

まずは、マストの高遠そば。

具は、鰹節と大根おろしのみの、シンプルな冷やし蕎麦?

蕎麦は硬めで美味しかったが、なんと言っても特徴は、このねぎで食べるところ。

意外と硬くて、ちゃんと食べられる!

少しづつネギも齧りながらいただくが、残り1/3ぐらいになったところで、箸に切り替えた。

まぁ、話の種にというところだが、味は、普通。

ついでに、サイドメニューの岩魚。

甘く料理されていたが、やっぱりシンプルな塩焼きか?

この天ぷらも、地のものを豊富に使っていて美味しい。

珍しいのは、饅頭の天ぷらで、これは、つゆにつけず、そのままいただく。

饅頭そのものだった?

腹ごしらえの後は街歩き。

そんな大きな街ではないが、人気が絶えないのは、それが生きているホンモノの街だからだろう。

この姿が今に伝えられたのは、奇跡と言える。

もちろん、合掌造りなら家並みも残っているが、特徴的な造りで、その価値は、昔から認識されていた。

一方、大内宿の家々は、昔は、当たり前の造りで、その価値も理解されず、どんどん建て替えられてしまった。

ところが、大内宿のこの通りだけ、この姿で残された。

誰か、街並みを保存すべきとする提唱者がいたのだろうか。

大内宿は、江戸時代、下野街道の宿場町として栄えたが、明治以降、幸か不幸か、幹線道路からはずれ、昔の姿をとどめることになった。

鎌倉時代から、会津と関東を結ぶ街道として往来はあり、江戸時代も脇街道として整備されたが、五街道ほど栄えたわけではなかったそう。

この鳥居は、高倉神社の一の鳥居。

清盛全盛期の1180年、後白河天皇(西田敏幸?)の第2皇子である高倉以仁(もちひと)王が、源頼政の勧めで、挙兵したものの、加勢も得られず、平家側に発覚し、宇治川の合戦になり敗戦。

そこからは、伝説になるが、以仁王は、東海道、甲斐、信濃、沼田、尾瀬、大内、只見を抜けて、越後入り。

東蒲原郡上川村で死去されたという。

大内村に立ち寄った時、風情が、都に似ていることから、町名を山本村から、大内村に改めたという。

この神社は、この逸話にある高倉宮を祀っている。

800年前の話で、真相は藪の中だが、陰で平家を快く思っていなかった勢力が多かったとすれば、あり得ない話でもない。

その隣が、高倉王が匿われたと言われる宿。

宿場町だから、一般の民家よりは大きい家々。

壮観だ。

土産物屋も並ぶが、正直、テイストに合うものは?

見るには、楽しいが。

突き当たりの小山から、大内宿を一望にできる。

写真ではよく見るが、実際に見ると、実在感があって、本当に見事。

後から、この写真を見たら、ジオラマ写真に見えた。

それほど、出来過ぎの景色だ。

本陣跡。

街並み展示館として公開されているが、今日だけクローズ。

町全体、雪囲い作業の日で、これだけ大きな建物だとたいへん。

明日から、冬?

三澤屋さんは、通常影響を続けながらの雪囲い作業だった。

雪国ならではの知恵。

道路脇のポール立て作業も各所でやっていた。

付けっぱなしだと傷むのだろうか。

次に訪れたのは、岩代国一宮の伊佐須美神社。

会津の総鎮守、と言っても、会津若松の中心部からすこし離れたところにある。

その歴史は古く、建沼河別命(たけぬなかわわけのみこと)が始祖を祀ったのが最初で、欽明天皇時代に現在地に社殿が造営されたという。

室町時代に領主の芦名氏が社殿を造営。歴代会津藩領主に篤く崇敬を受けた。

この赤の大鳥居も見事。

門もまだ新しそうだが、立派。

神様の像は、珍しく飛鳥・奈良時代の天皇の姿か。

ところが、拝殿、社殿は、仮だった。

荘厳な社殿があったそうだが、平成20年に焼失したという。

大きな建物だから、再建もままならず、この状態になっている。

入り口に、御神木の木が展示されていたが、再建できることになったら、使う予定らしい。

会津の総鎮守と呼べる立派な社殿が再建されることを祈りたい。

ということで、参拝の後、郡山経由で帰宅する。

ぎりぎり、雨にも降られず、充実の3日間だった。