今日は、牧野さんの個展に顔を出してきた。

3回目かな。

これまでの2回は、銀座だったが、今回は、神保町。

どちらも交通至便なので、ありがたい。

今回は、一点物のみで、興味のあった作品は、売約済だった。

私のような初心者には、リトグラフのような数点物の方が向いているかもしれない。

我々世代が、聴いてきたアルバムのジャケットや、レコード盤、インナージャケットを、アクリル絵の具で、リメイクした作品群。

いつもユニークな作品を発表してくれる。

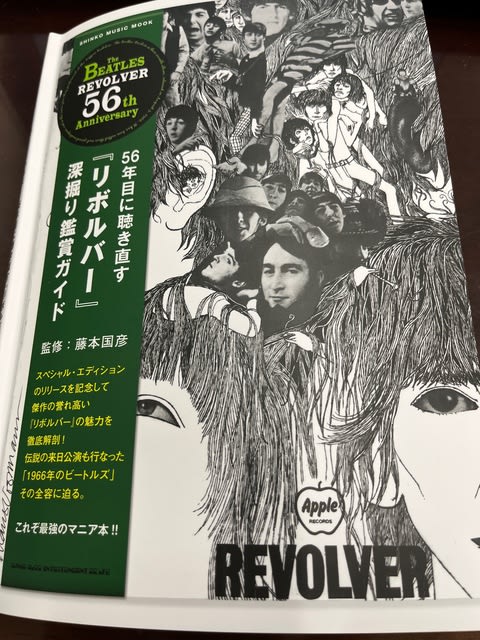

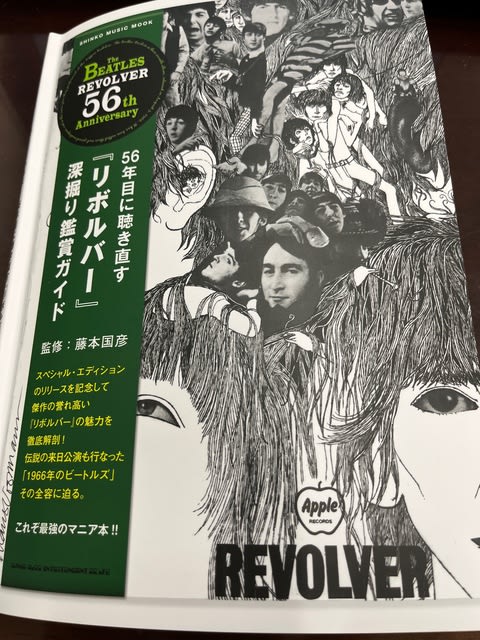

リボルバーのスペシャル・エディションは、もう我が家に届いているのだが、ご覧のような過密スケジュールで、まだ聞けていない。

本だけ、どんどん出るので、先に読んでいて、本書もその一つ。

おなじみシンコーさんの『深堀り』シリーズだが、『深堀りすぎる』シリーズに改名した方がいいかもしれない。

それほど、マニアック度合いが増していて、天下無双の域に達している。

最初の鈴木恵一さんと、藤本さんの対談は、鈴木恵一さんの独特の感覚が面白かったが、いろんな意見があるということで、許容範囲内。

その次の、スペシャル・エディションの分析も。

今回、ドルビー・アトモスが、アップルミュージックの配信のみになっているとは知らなかった。

かつて訴訟沙汰にまでなっていたアップル社のビジネスをサポートしてどういうつもりなのだろう。

ここは、1枚付けてもらいたかったところ。

1966年当時のビートルズ動向、世の中動向は、改めて振り返ると、本当に面白い。

まさに動乱期、転換期だった。

さらにリボルバーで試されたレコーディング技術が、当時の機器の性能を考えると、いかに革新的であり、遊び心あふれるものであったかが、分析される。

今もって、当時の技術で、いかに音を作ったかが解明されていない部分もあるようだ。

後半が、『深堀りすぎる』パート。

いつもながら、アナログコレクターの収集品には口をあんぐり開けるしかない。

どうやって、これだけの物が集められるのだろうか。

もっと驚きは、日本公演の時にホテルで披露されたという出来立てほやほやのリボルバーのアセテート盤が日本にあるかもしれないという記事。

それが本物であったら、その価値ははかり知れない。

ロックの世界、ポップミュージックの世界を、大きく変えた1枚の試聴盤だからだ。

曲順なども、オリジナル盤とは異なるという。

ブライアン・エプスタインがどういう気持ちでこれを聴いていたのか。

ライブ活動が終わってしまう?もし終わってしまったら、私のビートルズに対する役割もなくなってしまう?

ジャケットを描いたクラウス・フォアマン(当時は、ブーアマンと呼ばれていた)の、他の創作活動については、興味深かった。

他にもいろんなアルバムのジャケットを描いていたのだ。

アンソロジー以降の活動については、ずいぶん知る機会があったが。

ここからますます深みに。

ジャケットに使われている4人のコラージュ写真の原点を探す。

『堀りに掘りまくった』と形容されているが、確かにその通り。

そして、ほぼ解明されている。

予備として準備されたロバート・フリーマンの写真を使ったジャケットの写真も分析しており、8枚の写真が繰り返し(リボルビング)使われているところまでは突き止めたが、内2枚の出どころまでは、わからなかったという。

にわかシャーロックホームズさんの出番か?

もっとすごいのは、ジャケットのロゴや、クラウス・フォアマンの原画の各国盤毎の使いまわし方の考察。

ここまで来ると....

日本公演後のフィリピン公演については、イメルダ夫人の招待を蹴った話や、出国時のトラブルが有名だが、実際のコンサートがどうだったかの情報はあまりなかった。その辺を掘り起こした大村さんの記事も興味深い。

リサール・スタジアムという、武道館より全然大きい会場で、数万人がつめかけたが、音がほとんど聞こえなかったのは、間違いないという。

そもそも、なぜここにマニラでのコンサートが挟まれたのかの考察も興味深い。

LSDの影響、ビーチボーイズやバーズの影響なども興味深い。

朝日さんの歌詞分析も興味深いが、他の記事との重複感はある。

最後に当時のMLの記事がそのままコピーで掲載されているが、その後のアメリカ公演情報、ライブ活動中止にともなう解散説情報、出たばかりのリボルバーの批評など、当時の空気を伝えるものとして、興味深い。

例えば、トゥモロウ・ネバー・ノウズについては、

ジョンのボーカル。「心を空にして、無我の境地に入りなさい」という説教じみた内容。しかし、ジョンの声は奇妙につぶれた感じがし、バックは時として、カモメのギャーギャーというなき声のようにさえきこえます。

ただ、リンゴのドラムだけが正確にリズムを叩き出します。最後になって、ちょっとふざけすぎた感じもしないではありません。

誰が書いたのかわからないが、当時の空気を映した名文(迷文)と言える。

革新的なアルバム「リボルバー」に関心のある方は、是非。