阪神・淡路大震災から、28年という。

当日は、私は、出勤後、午後から、神戸に出張予定。

出張準備をして出勤したものの断念。

3月に延期して行ったが、その時点でも、まだ鉄道寸断、倒壊家屋多数という状況だった。

とにかく、当日の情報伝達の遅かったこと。

危機管理に弱い政権だったことも災いした。

3.11の時も。

今日は、泉屋博古館の、不変/普遍の造形展へ。

青銅器の住友コレクション。

リニューアル記念第3弾という。

第1弾には行ったが、洋画中心の展示で、それも良かった。

青銅器展には、何度か行ったが、似たような青銅器がただただ並んでいるという印象が強かった。

本展では、少数精鋭で、その時代や用途毎に特徴のある青銅器を、わかりやすく展示してくれていて、ひじょうによかった。

本展に合わせて、とんぼの本も出ていて、本書片手に見ると、理解が進む。

もちろん、中国本土には、もっとすごいものがあるが、日本にあるものの中では、一級品が並んでいる。

順不同だが、写真撮影可だったので、ちょっと紹介したい。

漢字が、PCで出ないものが多いので、ひらがなで紹介することをお許し願いたい。

いきなりこの太鼓型青銅器。

初めて見たが、世界に2例しかないという。

重さ71kg!

これが、今から3,000年以上前に作られたというから、あきれるしかない。

”きじんこ”と名付けられている。

青銅器の名前は、文字が刻まれている場合は、わかるが、その他は、後代の推測という。

北宋時代に、研究が進んだ。

青銅器の魅力というと、まずその造形、そして、デザインの繊細さと、不思議さ、そして、その中の文字と言えるだろうか。

これは、”ちょうがいここ”。

すばらしい造形。

酒器という。

傾けると、鳥の頭の姿をした蓋が開くという。

さぞ、酒宴も盛り上がったろう。

後代の正倉院に収められた酒器にも、似ている。

これは、高校の漢文でも習った”鼎”。

肉入りスープを煮込んだ。

権威の象徴だった。

どっしり感大。

これは、”ほ”。

穀物を盛るための器というが、上半分が蓋なのだという。

初めて見た。

上側にも、下側にも、足がついている。

このスタイルも初めて。

”豆(とう)”という。

高坏だが、様々な食物が盛られたという。

”豆” の文字の形も、この姿から来ているというか驚きだ。

これまた違った趣向で”神獣”。

何かの台座に取り付けられていたと思われるが、詳細は不明。

表情は、ユーモラスだ。

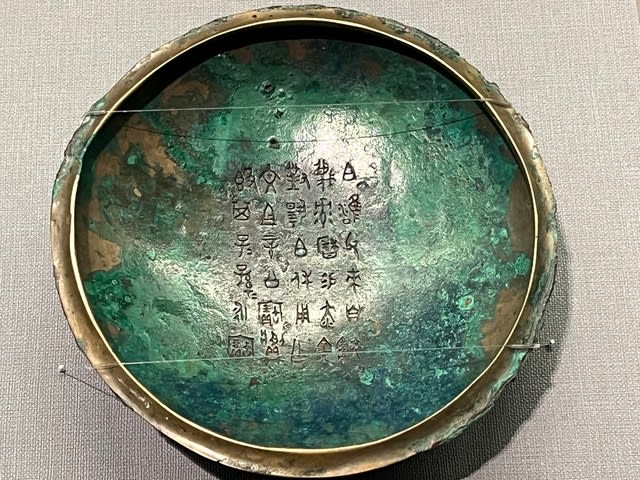

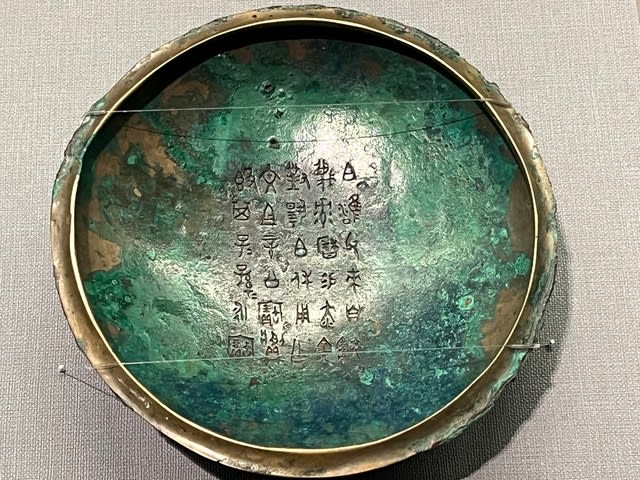

これは、文字がはっきり分かる例。

金文と言われるが、これも鋳型から作ったというから驚き。

凄い執念であったことがわかる。

これは、まさに名品。

青銅器でよく見られるデザイン。

勘違いしていたのだが、二つの目に見えるのは、左右2匹の神獣の目なのだという。

”とうてつもんほうい”と呼ばれるが、”とうてつ”は、伝説上の怪獣の名という。

見事だ。

これまた不思議な形をしているが、”こきょうじこう”と言われ、題材は、虎とミミズクの融合体という。

これは、”こはく”といって、釣鐘の一種という。

紀元禅1世紀のもので、最も古い作例という。

横の飾りが、虎であることから、この名になった。

これまた見事。

”とうてつもんゆうがいほう”という。

龍の当時の姿が、遺されている。

その後の龍の姿とはかなり違う。

これも目玉。虎がメインで、人間、蛇、龍、獏、鹿などが、配されている。

”こゆう”と呼ばれる。

これは、ミミズク。

”しきょうそん”。

ミミズクは、不吉な鳥として忌み嫌われていたという。

それにしても、堂々とした造形だ。

これは、ユーモラスなミミズクかフクロウ。

”かゆう”と呼ばれるが、何ともユニーク。

2匹が、背中合わせにくっついている。

これは、楽器。

”ひょうきょうしょう”と呼ばれるが、14規セットという。

銘文もあり、紀元前5世紀の物と確認される。

銅鐸の原型であることは、明らか。

これも目玉の一つ。”ちもんほうろ”。

建物のように見えるが、下に火種を入れて、上部で、煮炊きをする。

下のドアは開くようになっている。

左右に門番がいるが、罪人で、逃げられないように、足を切り落とされていたという。

古鏡は、青銅器の範疇に入るかわからないが、この辺からは、日本の古代と被ってくる。

LTVのデザインは、ユニーク。

後代のものより、幾何学的なデザイン。

画文帯同向式神獣鏡。

重文指定。

神仙、神獣が同じ方向を向く同行式と呼ばれる。

中段に、東王公、西王母。

上代に、伯牙(はくが)。

伯牙は、伝説上の琴の名手。

三角縁四神四獣鏡。

中国で出土されたとされるが、どこで作られたか判然とはしていない。

日本で多く見つかり、中国産なのか、日本産なのか、議論になっている。

日本で、見つかるものより、厚い気がするが。

最下段には、東王公、西王母らしい姿も。

3世紀頃のものとされる。

これも、重文に指定されている。

最後は、住友コレクションの歴史。

本書は、清時代のものだが、ここに評されている逸品が、今目の前にある。

これが、最初に入手したもの。

きもんつつがたゆう。

茶会の鑑賞品として収集が始まったというが、今や、世界に冠たるコレクションとなっている。

清の崩壊により、中国のコレクターが取集品を手放したことも奏功したようだ。

訪れてよかった。