今日から、銀座松屋で水木しげる米寿記念”ゲゲゲ展”が始まった。松屋の午前10時開店と同時に会場の8階にエスカレーターで上って行ったが、エレベーター組が、すでに二、三十人会場に来ていて、一番乗りというわけにはいかなかった。それでも、初日開場のトップグループに入れたのだから誇ってもいいことだと思う(汗)。

大船に住んでいるのに、なんでこんな早業ができたかというと、その日は日比谷のホテルに泊っていたからなのだ。朝ドラの”ゲゲゲの女房”を毎回みているから、見逃せない展覧会と思ったわけだ。水木しげるの代表作、”ゲゲゲの鬼太郎”、”河童の三平”そして”悪魔くん”の三作品の原画が多数展示されている。テレビでも、水木しげるが、ていねいに描いてる姿をみているが、その通りで、それぞれのキャラクターの背景の山や川や木々等が実に詳細に、点描画のように、微細なところまで、ていねいに描かれている。妖怪の姿も一切の手抜きもない。これなら、プロにも評価されるだろうと思った。

ゲゲゲの鬼太郎が週刊少年マガジンに連載された1965年頃からメジャー化したが、その頃、ぼくは大学生だったから、もちろん名声は聞こえてきたが、自分が毎週読んだ記憶はないので内容についてはよく知らなかった。先日、お寺のお施餓鬼での法話に鬼太郎の話が出てきて、あらかた鬼太郎の誕生秘話を知っていたが、さらに今回、鬼太郎は幽霊族の最後の子供だが、幽霊族は人間よりもすぐれた能力をもち、人類や妖怪の悪さをするものを許さない正義の味方であること、目玉親父が茶碗風呂が好きなこと(爆)などを知った。ぼくは、ふと、たぶんホモ・サピエンスに滅ぼされた優秀な能力をもっていたネアンデルタール人が、水木さんの頭の中にあったのではないかと思っている(笑)。何故って、鬼太郎とつかず離れずの関係をもつ”ねずみ男”の性質が現生人類そっくりだからだ。彼はいつも頭の中は金のことばかりで儲け話と自身の保身のためなら、どんなずるがしこいこともする、日和見主義なのだ。今の政治家や財界人とそっくりではないか。

悪魔くんが、大手電気メーカーの御曹司、松下一郎で(爆)、一万人に一人しか理解できないユダヤの古書を理解できる天才であることも知った。いつか、自分の子供に悪魔くんと名づけてひんしゅくをかった父親がいたが、この漫画のフアンだったのかもしれない。

それと、この展覧会でおどろいたのは、水木さんが、妖怪の研究をずいぶんしていて、”妖怪人類学会”まで発足させたことだ。ご自身でも柳田国男の民話集を勉強したり、お化けを描く浮世絵師の絵を研究したりして、1000以上の妖怪を創造している。それらの原図も展示されていて、その妖怪の素性も説明してある。ぼくが気に入った妖怪は、岩手県遠野の酒屋に住みこんでいる”倉ぼっこ”や、ぼくの親戚も住んでいる神奈川県相模原市津久井の”土用坊主”(土用の日に畑を耕すと、土用坊主を怒らせ、不幸が起きるという民話からきている)とか、徳島県の山奥に住む”児泣き爺”(赤ん坊のような泣き声で近寄ると、しがみついて離さない爺お化け)などだ。ギフトショップで、このうち、二つの妖怪が絵ハガキになっていた。ぼくの妖怪をみる目も、捨てたものではないと思った(汗)。

戦争で片腕を失い、生きるか死ぬかの経験をされてこられた水木さんの絵には、ぼくらのような平和ぼけしているアホ・サピエンスには伺い知れない、深い意味が込められているのだと思うが、当面、上っ面の感想を述べてみた。そして、水木さんの米寿を心からお祝いしたいと思う。

。。。

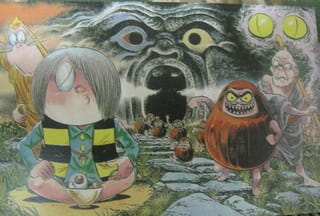

ゲゲゲの鬼太郎

目玉親父

鬼太郎と茶碗風呂に入る目玉親父と妖怪たち(原図)

土用坊主

倉ぼっこ