おはようございます。毎朝、とと姉ちゃん、みてますか。今朝はそのこと。

”暮らしの手帖”の創刊者である大橋鎭子の生涯を描く”とと姉ちゃん”も、いよいよ”暮らしの手帖”(ドラマでは、”あなたの暮らし”)の発刊が間近になってきている。編集長、花森安治(ドラマでは花山伊佐次)を唐沢寿明が演じ、とと姉ちゃんたちを怒鳴り散らしている(笑)。ふと、たしか、花森安治のエッセイ集”一銭五厘の旗”をまだもっているはずと、本棚を探してみたら、奥の奥から出てきた。昭和48年第6刷(46年が初刷)のB5サイズのものだ。まだ、ぼくが二十代の頃に買った本で、久し振りのご対面。”こんにちわ青春と”言ったところ。

ページを開くと、ちょうどドラマの進行と同時代の思い出話がでてきた。小見出しが”なんにもなかったあの頃”。終戦のあの日から三年たっていた。昭和23年。焼け跡に秋の日が光っていた。そして、この年に発刊された、暮らしの手帖第1号の”あとがき”が紹介される。はげしい嵐のふく日に、その風のふく方へ、一心に息をつめて歩いていくような、お互いに、生きてゆくのが命がけの明け暮れがつづいています、せめて、その日々に、ちいさな、かすかな灯をともすことが出来たなら・・この本を作っていて、考えるのはそのことでございました・・・

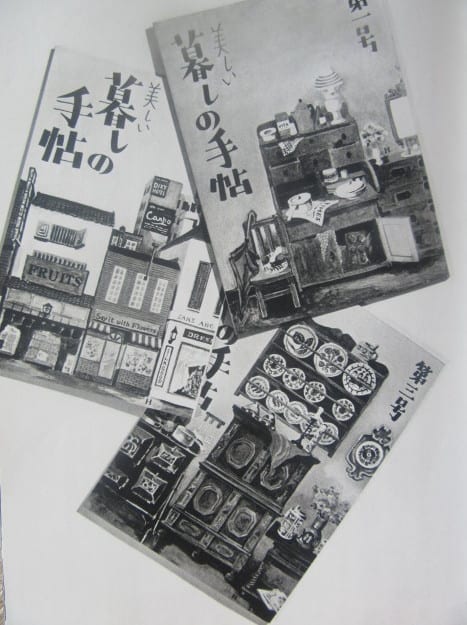

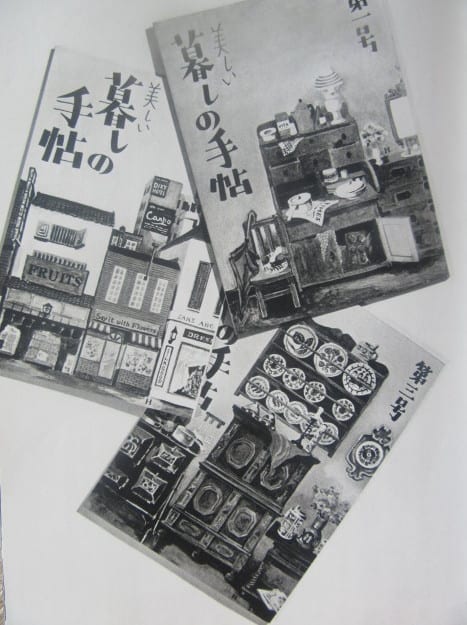

なんでもまだ配給で、お粗末な下着でも切符をもっていかないと買えなかった時代。百貨店では、国民服を黒か紺に丸染めします、と広告していた。小学校も中学校も教科書は一人に一冊は行きあたらなかった。第一号は、そういう時代に発刊された。96ページの雑誌で、値段は110円。一万部、刷って、みんなで手分けして、リュックにつめこんで東京の本屋さんに置いたもらった。八千部、売れて、二千部残ったそうだ。

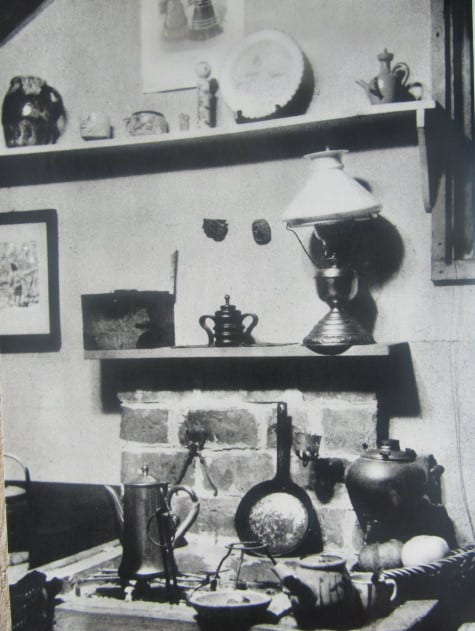

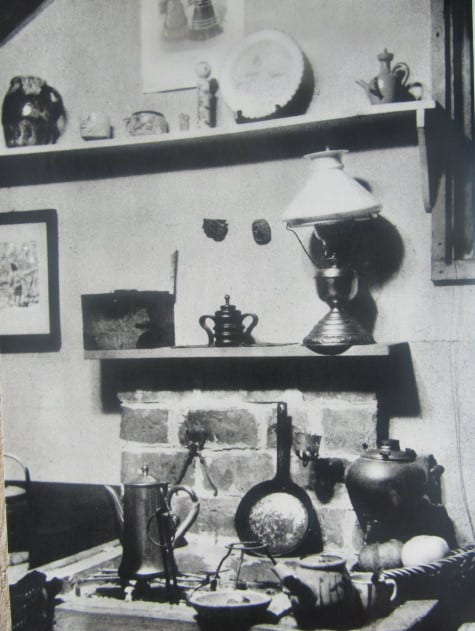

そして、二号は、その年の暮に。こんどは一万二千部。この二号の巻頭を飾ったのが西洋風の炉辺。炉の上の棚にはランプが灯り、立てかけたフライパンの前の五徳の上にはコーヒー沸し器が。なんと、これは省線(JRのこと)のガード下の倉庫の二階なのだそうだ。焼け跡で拾ったものばかりで、これをつくった人は、ここで読書していると、頭上の省線も楽しい伴奏にきこえてくるとご満悦。極貧の中でも、このような室内を演出する日本人とは、一体、何だろうかと、花森さんは考える。こうした人々をその後、取材していく。

敗戦でもしも得たものがあるとしたら、暮らしを軽んじる気持ち、みせかけの体面を重んじる気持ちに人それぞれ、反省があったということだろう。・・それを一つの形にしていうと、住いの中で一番、大切な場所は台所と茶の間であるという考え。これが、暮らしの手帖が一号から今日まで貫いている考えだという。

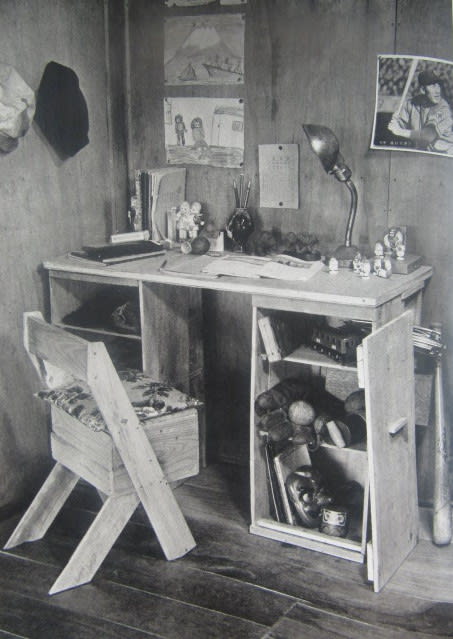

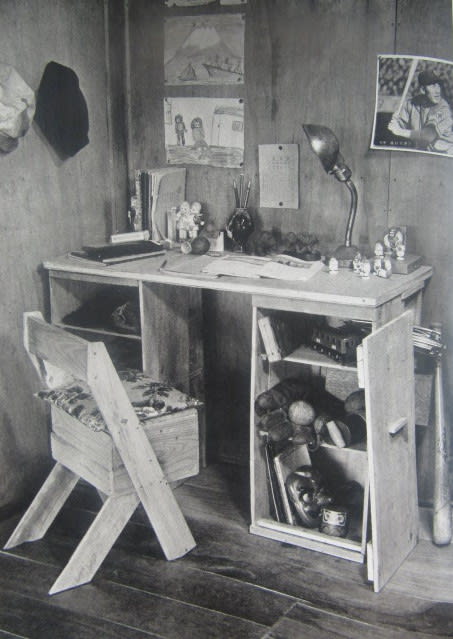

第2号に”台所の椅子”という工作記事をのせた。台所仕事で忙しい主婦が、時間の空いたときに、ちょと休める椅子を提供したいと、リンゴ箱ひとつで簡単に椅子をつくれるような手順を示した。

一号から三号までの暮らしの手帖。

これを機に、ドラマの進行と共に、ときおり、”一銭五厘の旗”を紹介していこうと思う。

では、みなさん、今日もお元気で!