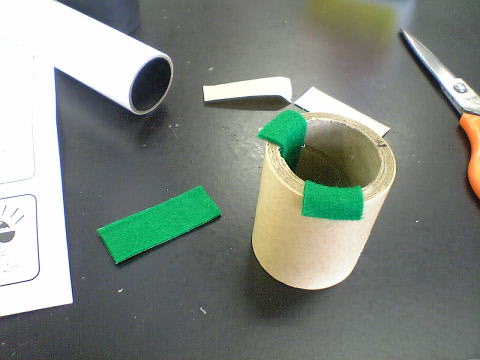

カットシートを張ると個性豊かなオリジナル天体望遠鏡のできあがり。

そして太陽に向けてはは絶対いけませんと最後の勧告。

東大寺大仏殿の屋根を附小からとらえてみました。

ケータイデジカメなのでもやーっとしてますが肉眼では非常に綺麗に見えました。

本ちゃんの27日が楽しみです。

(H19.1.13 V603SH撮影)

そして太陽に向けてはは絶対いけませんと最後の勧告。

東大寺大仏殿の屋根を附小からとらえてみました。

ケータイデジカメなのでもやーっとしてますが肉眼では非常に綺麗に見えました。

本ちゃんの27日が楽しみです。

(H19.1.13 V603SH撮影)