今年度2回目の野遊び自然観察会。

週刊天気予報ではこの日は雨だったが朝から晴れ間の空となった。

美しい青空が広がる。

4月初回に参加できなかった保護者の人たちはこの日が初めて。

ワクワクする気持ちで来られたのだと思う。

集まった家族は子どもたちが24人ほど。

保護者は14人だ。

スタッフは9人。全員が揃うことはなかなか難しい。

集合場所は大和郡山市の施設である少年自然の家。

駐車場も満杯だ。

BS団体もあるが、何人かは自然の家を通り抜けていく。

どうやら矢田小学校グランドで行われる少年野球の人であるようだ。

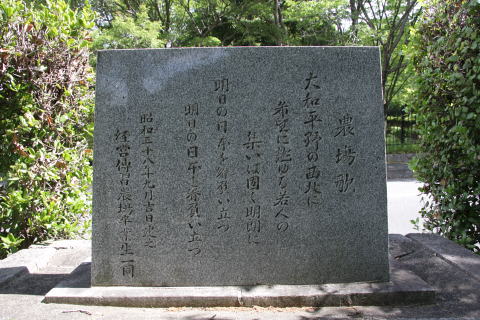

受付の場は臨時的。申しわけないが「農場歌」が書かれている碑辺りとさせていただいた。

経営傳習農場卒業生一同が昭和38年9月に建之された「農場歌」には歌詞がある。

「大和平野の西北に 希望に燃ゆる若人の 集いは固く明朗に 明日の日本を背負い立つ 明日の日本を背負い立つ」である歌碑は「川中萬治先生頌徳碑」とあった。

奈良県立経営傳習農場は農業大学校の前身である。

受付を済ませて観察会における心構えを伝える。

「たんぼの姿はお百姓さんの営み。邪魔、迷惑をかけないように行動しましょう。子どもをほったらかしにしてメールをするのはとんでもない。親子で観察するのが第一。捕虫網で捕えた昆虫類は観察すればその場で逃がしてやる。生き物の生態系を崩さないよう、迷子にさせないように・・・。何故にこの場で生息するのか、観察をするのが主眼。心して行動していきましょう。」と伝えて出発した。

アサマイチモンジチョウが飛んでいたがシャッター押す前に飛んでいった。

アメリカフウロは白い花。

種は弾けて周囲に飛ぶ。

伸びる子にノビルの一枚。

語呂合わせと思ってシャッターを押した。

ツボミオオバコの葉には毛がある。

田んぼの荒起こし。

耕運機が描き出した直線が面白くてシャッターを押したが、どこで回転したのであろうか。

スイカズラは甘い香りのジャスミン。

漂う芳香はとても心地いい。

盛んにメモを書き残す子どもたち。

新しく参加された親子さん。

子どもさんだけでなく親のほうも実に熱心で、視線がクギ点けになっている。

覚えたての文字でメモを取る姿を見ていると微笑ましい。

観察会を通じて成長していくことであろう。

コゲラ、ウグイスが鳴く。

手の中のコメツキムシがひっくり返る。

コンニャクの花は臭いがあるが・・・。

テンナンショウの一種である。

オオトビサシガメはゾウムシのような長い口。

刺すと痛い口はまるでカマのような形だ。

花後のギンラン。

一週間前の下見では美しく咲いていたそうだ。

トノサマガエルも久しぶり。

よっ、元気かと云いたくなった。

ムギの栽培をしていた農家。

滅多に見られなくなった大麦であろうか。

ホトトギスの鳴き声が聞こえる。

夏の訪れを感じる鳴き声だ。

ベニカミキリムシは赤い。

幼虫コバチ。

生みつけたタマゴが孵化した幼虫もおればサナギ化したものもあった。

寄生虫のコバチはオオシマカラスヨトウガに寄生した。

初めて見た虫が虫への寄生の在り方。

自然界は人間の身体へも生みつける体験談を聞いて恐ろしさを感じたのである。

赤い実をつけた白い花はオオアリドオシだ。

ジョウカイボウ或いはジョウカイボンと呼ばれる昆虫。

ジョウカイボンとは変わった名前だ。

それは平清盛の別名であって、出家して坊さんになったときに法名浄海坊と名乗った。

浄海坊はあるときに高熱におかされて身体が熱くなった。

その後に亡くなったという。

ジョウカイボンは火傷をするぐらい熱いといわれてきたことから「浄海坊の熱病」が転じてジョウカイボンと呼ばれるようになった。

ところが犯人(昆虫)は別にいた。

実はアオカミキリモドキだったというのである。

シュレーゲルアオガエルは妊婦さん。

腹ボテであろうかお腹が膨らんでいる。

大谷口池は久しぶり。

静かな湖畔の美しい池に見惚れる。

雨が降るやもしれない時間帯。

早めの昼食を済ませる池の畔。

風もなく静かな佇まいの池にはカイツブリが泳ぐ。

昼食の場では、「ピューーー コチジャン」と鳴いているように聞こえたウグイスの鳴き声。

遠くからは「コッチコイ コッチコイ」と鳴くコジュケイもいるが、姿は見えない。

ずいぶん昔に拝見したハルリンドウを探しましたがやはり見当たらない。

絶滅したのであろう。

ヒメウラナミジャノメが飛んできた。

もう一つの昆虫はホソヘリカメムシの一種だ。

花を求めて飛んできたコチャバネセセリ(セセリチョウ)の文様が面白い。

ゴールデンウイークの日に探していた苗代に立てるお札。

その期間には見当たらなかった。

いつ立てたのか、田の持ち主は不在。

おそらく矢田坐久志玉比古神社のお札と思われる。

添えた花はアヤメであろう。

戻る道中で拝見した黄色い花のミヤコグサ。

キショウブの群生もあった。

かつての観察会においても拝見したキショウブ。

ここでは毎年咲いているのだろう。

地蔵さんに手を合わせる母親。

熱心な姿はここにも現れる。

「地蔵さんを見ると思わず手を合わせるんです」と云う母親の姿に感動する。

ウメの実が成っていた帰路の途中には雨もポツポツ降りだした。

大雨にあたらず着いた少年自然の家。

2年前はどしゃぶりにあいましたが、今回はギリギリセーフだ。

先日は沖縄地方が梅雨入りとなった。

一週間もすれば畿内もそうであろう。

5月27日には九州、四国が梅雨入り宣言された翌日の28日には近畿圏も梅雨入りした。

平年よりも10日も早い梅雨入り。

予想は当たったのである。

当たったかといって喜んではいない。

それから数日後はしょぼい雨降り。

田畑も湿らせない模様である。

その後はピッタリとして降らない天候はなんと2週間も続いた6月10日。

本格的な梅雨入りである。

(H25. 5.19 EOS40D撮影)

週刊天気予報ではこの日は雨だったが朝から晴れ間の空となった。

美しい青空が広がる。

4月初回に参加できなかった保護者の人たちはこの日が初めて。

ワクワクする気持ちで来られたのだと思う。

集まった家族は子どもたちが24人ほど。

保護者は14人だ。

スタッフは9人。全員が揃うことはなかなか難しい。

集合場所は大和郡山市の施設である少年自然の家。

駐車場も満杯だ。

BS団体もあるが、何人かは自然の家を通り抜けていく。

どうやら矢田小学校グランドで行われる少年野球の人であるようだ。

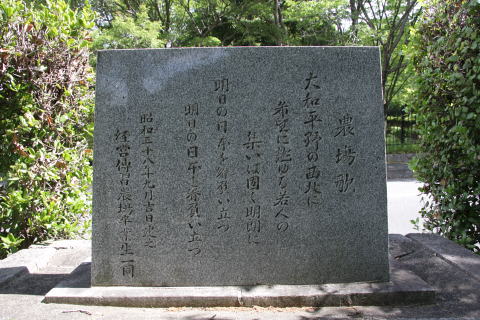

受付の場は臨時的。申しわけないが「農場歌」が書かれている碑辺りとさせていただいた。

経営傳習農場卒業生一同が昭和38年9月に建之された「農場歌」には歌詞がある。

「大和平野の西北に 希望に燃ゆる若人の 集いは固く明朗に 明日の日本を背負い立つ 明日の日本を背負い立つ」である歌碑は「川中萬治先生頌徳碑」とあった。

奈良県立経営傳習農場は農業大学校の前身である。

受付を済ませて観察会における心構えを伝える。

「たんぼの姿はお百姓さんの営み。邪魔、迷惑をかけないように行動しましょう。子どもをほったらかしにしてメールをするのはとんでもない。親子で観察するのが第一。捕虫網で捕えた昆虫類は観察すればその場で逃がしてやる。生き物の生態系を崩さないよう、迷子にさせないように・・・。何故にこの場で生息するのか、観察をするのが主眼。心して行動していきましょう。」と伝えて出発した。

アサマイチモンジチョウが飛んでいたがシャッター押す前に飛んでいった。

アメリカフウロは白い花。

種は弾けて周囲に飛ぶ。

伸びる子にノビルの一枚。

語呂合わせと思ってシャッターを押した。

ツボミオオバコの葉には毛がある。

田んぼの荒起こし。

耕運機が描き出した直線が面白くてシャッターを押したが、どこで回転したのであろうか。

スイカズラは甘い香りのジャスミン。

漂う芳香はとても心地いい。

盛んにメモを書き残す子どもたち。

新しく参加された親子さん。

子どもさんだけでなく親のほうも実に熱心で、視線がクギ点けになっている。

覚えたての文字でメモを取る姿を見ていると微笑ましい。

観察会を通じて成長していくことであろう。

コゲラ、ウグイスが鳴く。

手の中のコメツキムシがひっくり返る。

コンニャクの花は臭いがあるが・・・。

テンナンショウの一種である。

オオトビサシガメはゾウムシのような長い口。

刺すと痛い口はまるでカマのような形だ。

花後のギンラン。

一週間前の下見では美しく咲いていたそうだ。

トノサマガエルも久しぶり。

よっ、元気かと云いたくなった。

ムギの栽培をしていた農家。

滅多に見られなくなった大麦であろうか。

ホトトギスの鳴き声が聞こえる。

夏の訪れを感じる鳴き声だ。

ベニカミキリムシは赤い。

幼虫コバチ。

生みつけたタマゴが孵化した幼虫もおればサナギ化したものもあった。

寄生虫のコバチはオオシマカラスヨトウガに寄生した。

初めて見た虫が虫への寄生の在り方。

自然界は人間の身体へも生みつける体験談を聞いて恐ろしさを感じたのである。

赤い実をつけた白い花はオオアリドオシだ。

ジョウカイボウ或いはジョウカイボンと呼ばれる昆虫。

ジョウカイボンとは変わった名前だ。

それは平清盛の別名であって、出家して坊さんになったときに法名浄海坊と名乗った。

浄海坊はあるときに高熱におかされて身体が熱くなった。

その後に亡くなったという。

ジョウカイボンは火傷をするぐらい熱いといわれてきたことから「浄海坊の熱病」が転じてジョウカイボンと呼ばれるようになった。

ところが犯人(昆虫)は別にいた。

実はアオカミキリモドキだったというのである。

シュレーゲルアオガエルは妊婦さん。

腹ボテであろうかお腹が膨らんでいる。

大谷口池は久しぶり。

静かな湖畔の美しい池に見惚れる。

雨が降るやもしれない時間帯。

早めの昼食を済ませる池の畔。

風もなく静かな佇まいの池にはカイツブリが泳ぐ。

昼食の場では、「ピューーー コチジャン」と鳴いているように聞こえたウグイスの鳴き声。

遠くからは「コッチコイ コッチコイ」と鳴くコジュケイもいるが、姿は見えない。

ずいぶん昔に拝見したハルリンドウを探しましたがやはり見当たらない。

絶滅したのであろう。

ヒメウラナミジャノメが飛んできた。

もう一つの昆虫はホソヘリカメムシの一種だ。

花を求めて飛んできたコチャバネセセリ(セセリチョウ)の文様が面白い。

ゴールデンウイークの日に探していた苗代に立てるお札。

その期間には見当たらなかった。

いつ立てたのか、田の持ち主は不在。

おそらく矢田坐久志玉比古神社のお札と思われる。

添えた花はアヤメであろう。

戻る道中で拝見した黄色い花のミヤコグサ。

キショウブの群生もあった。

かつての観察会においても拝見したキショウブ。

ここでは毎年咲いているのだろう。

地蔵さんに手を合わせる母親。

熱心な姿はここにも現れる。

「地蔵さんを見ると思わず手を合わせるんです」と云う母親の姿に感動する。

ウメの実が成っていた帰路の途中には雨もポツポツ降りだした。

大雨にあたらず着いた少年自然の家。

2年前はどしゃぶりにあいましたが、今回はギリギリセーフだ。

先日は沖縄地方が梅雨入りとなった。

一週間もすれば畿内もそうであろう。

5月27日には九州、四国が梅雨入り宣言された翌日の28日には近畿圏も梅雨入りした。

平年よりも10日も早い梅雨入り。

予想は当たったのである。

当たったかといって喜んではいない。

それから数日後はしょぼい雨降り。

田畑も湿らせない模様である。

その後はピッタリとして降らない天候はなんと2週間も続いた6月10日。

本格的な梅雨入りである。

(H25. 5.19 EOS40D撮影)