前日訪問に続いて、今日も伺った山添村勝原のS家。

訪問目的は、S家のお盆の民俗。

前日の13日は先祖さん迎え。

本日の14日は、先祖さん送り。

一般的には、13日の夕刻に迎え、送り日の15日も夕刻(※先祖さんはできるかぎり長く居てもらいたいから夜間という地域もあるが・・)であるが、ここ勝原の地は一日早い14日に送る習わしのようだ。

特に伺ったのは、14日にサシサバを供え、晩に食べると聞いていたからだ。

勝原は、迎えと同様に3本の藁松明を焚いて送る。

明るいうちに送る、という時間帯は午後6時を過ぎてから。

決まった時刻ではなく、それぞれの家事情で行われる。

西日が当たるころの松明が美しい。

カド庭に立てた3本の藁松明。

松明が倒れないようにブロック台に挿していた。

松明の竹は、青竹でなく、シノダケ(※充てる漢字は篠竹)を利用する。

お墓の花立もシノダケを使うが、花立に藁は無用だ。

今では稲藁になったが、二毛作時代の藁といえば、麦藁だった。そのころではないが、茅葺家だったころは、萱だけでなく、麦藁をも利用していたと、74歳の父親が話してくれた。

送りの前に拝見しておきたい14日のお供え。

先に拝見したいサシサバ。

大きなドロイモ(※一般的には里芋と呼ぶが、若い人以外はドロイモと呼ぶことが多い)の葉にのせた一尾のサシサバ。

旧都祁村内の一角にある奈良市都祁白石町。

西名阪高速道の針ICを下りてすぐ近くにあるショッピングセンター“たけよし”で買ったというサシサバ。

お供え用に1枚。

家族が食べる分にもう1枚を買っておく。

食べるサシサバは、今晩若しくは明朝に食べるそうだ。

売値は480円。

今日は“たけよし”で買ったが、普段の年なら勝原にやってくる行商売りから入手する。

その行商は、なんと大和郡山から来ている行商。

一週間に一度は、トラックに載せて売りにくるらしい。

時間帯はやや変動することもあるが、正午の時間帯の1時間ほど。

終われば隣村などに移動するようだ。

以前、天理市の藤井町でも見かけたことがあるトラック売りの行商。

山間地にときおり見かける行商であるが、ここ勝原では魚屋さんと呼んでいるようだ。

また、大和郡山市内の街中でも見かけたことがある車移動の行商。

山間地だけに限っているわけでもないようだ。

また、スーパーマーケットと契約している移動販売の「とくし丸」も、行商の一つの形態。

県内広く売りに廻っている豆腐専門店も、また行商の一種。

山添村切幡の住民から聞いた苗籠とか、箕、竹編み細工に鍋、鎌など売りのかなもん、荒もんの行商もある。

行商が売りに来る商品は、食料品や生活用品が主になる。

日々の暮らしに必ず要る大切なもの。

江戸時代から今も形態を替えて商売してきた行商もまた民俗。

出会ったとき、できる限り記録させていただければ、と思っているが、滅多に合うこともない。

週に一度は来る、と聞いていても空振りする場合もあるし、出会ったとしても、その都度に行商の店主ならびに買い物客の承諾をいただかないと・・。

※ちなみに関西では、かなもん屋をかなもの屋。

充てる漢字は金物屋。

鍋・包丁・釜・鎖など、金属製の器具を売っているお店があらもん屋。

一般的呼称があらもの屋。充てる漢字は荒物屋。

ざる・ほうき・ちりとりなどの家庭用品を売っているお店をこまもん屋。

別名にこまもの屋。充てる漢字は小間物屋。

荒物より小さいつくりの細々した家庭用品や日用品を売っているお店がせともん屋。

綺麗な呼び名がせともの屋。

充てる漢字は、もちろん瀬戸物屋であるが、せともん屋の主力は、お茶碗やお皿などの食器に花器などの瀬戸焼。

つまり、陶磁器などで作られた製品を売っているお店になる。

話題を戻そう。

ドロイモの葉にのせたお供え用のサシサバ。

左側に並べているのは先祖さんに食べてもらう柿の葉のせのソーメン。

茄子のおひたしを盛って、オガラのお箸を添える。

別途にこしらえた柿の葉のせのソーメン。

前日と同じく、屋外裏カドに供えるガキンドウに供える。

お供えは直接、地面に置くのではなく発泡スチロール製のトロ箱(※トロール船で漁獲した魚を詰める箱をトロ箱と呼んだのが語源)に入れて供える。優しいガキンド(※餓鬼)こと、無縁さんにも優しく心遣いされる。

そろそろ時間に近づいてきた。

お外に出たら隣近所の人たちが、送り火を焚いていた。

ついさっきに送ったばかりだというお向かいさん。

当家もまたシノダケ。

通称、ススンボ竹の名もあるシノダケは腰の強い竹だ。

終わったばかりの状態に送り火にまだ煙が出ている。

その状況を撮らせてもらってから、火消しに用意していたジョウロで水をかける。

その様子から、うちは今からする、という下のお家。

藁松明を立てる台はなく、山の崖地に直接立てる。

力を入れて、ぐぐっと押しこんだシノダケ。

3本、横一列に並んだ竹に半折りの藁束をシノダケに挿す。

これもまたぐぐっと押し込んで藁束を固定した。

土中が固いところは、身体全体を使って押し込む。

おもむろに火を点けた藁松明。

3本揃ったところで火の勢いが強くなった。

もうもうと煙る松明。

ある地域では、先祖さんは煙にのってやってくるし、送りは煙になって空に・・と、話していた。

また、松明でなく、線香を用いて迎える地域でも、煙にのってやってきて、また、お帰りになる、と・・。

その様子を見ていたS家も送りにお家から出てきた2人。

父親と次男さんもまた、藁の先っぽに火を点ける。

3本とも藁に火が点いた。

天を仰ぐような松明の状態が美しい。

燃える藁から煙も吹きだす。

空へ、空へと向かって、高く昇っていく先祖さん送りの松明火。

その状況を、熱い眼差しで見送る父と息子。

そこに用事を済ませた母親も一緒になって見送られた。

見送った直後、下のお家からご高齢の男性もまた先祖さん送りの準備をはじめた。

みなさん方は一斉にするわけでなく、時間差をつけて先祖さんを送っていた。

以前、取材した桜井市の北白木。

在所に住むTさんが云った。

ここらは、藁松明に火を点けるが、お迎えも送りも鉦を打つ。

迎えであれば松明火の状態をみて、お家にあがって仏壇の線香を点ける。

逆に送る場合も鉦を打つが、松明火はカド庭に着いてからになる。

打つ鉦の音は、キーン、キーン・・・。

それと同時に迎えのときは「かえらっしゃい かえらっしゃい」。

送りのときは「いなっしゃれ いなっしゃれ」と云いながら送る。

そのときの鉦の音が聞こえてきたら隣近所もされる。

近くに鳴っていた鉦が、徐々に遠ざかっていく。

隣近所から、離れた隣近所へ。

鉦の音によってご近所に伝える迎え火に送り火。

鉦打ちは見られないが、ここ勝原も同じようにされているかのように思えた。

支度をはじめた高齢者は昭和8年生まれのKさん。

前回にお会いしたときは、真っ白な雪に埋もれていた日だった。

平成29年は2月11日、子どもの涅槃取材に向かう道すがらにお会いしたKさん。

丁度、そのときのKさんは、滑らないように雪掻き作業をしているときだった。

雪国でもない奈良県内で初めてみた雪掻き作業。

その姿が逞しく、見惚れていたが、はっと気がつき、シャッターを押していた。

雪掻き道具はKさんの手造り。

それもまたえー感じだったことも思い出す。

雪国景観に出会ったその日から1年半後のこの日は真夏日のお盆。

寒さから真逆の真夏日に、今日もまた、松明焚き姿も撮らせてもらった。

Kさんもまた着火型のライターで火点け。

直接、藁に点けるのではなく、丸めた新聞紙に一旦は火点け。

そして、藁に火点け。

乾いた藁松明は一気に燃えあがる。

一本の火点けから、もう一本。

3本目の藁松明も確実に火を点けた。

二毛作時代は麦藁だった。

油がある麦藁、燃える勢いも違ったそうだ。

明日は15日。

先祖さんは、西国浄土に帰るから・・・箱根八里は遠いから、とKさんはそう言いつつ、松明を燃やした。

つまり、13日は迎え。

14日に送って、15日は西国浄土にいる、ということだ。

その15日は、村行事の施餓鬼がある。

営みの場は勝原の薬師寺。

隣村の山添村毛原・長久寺住職にきてもらう。

真言宗東寺派の豊原山長久寺住職は京都住まい。

毛原、三カ谷に、ここ勝原檀家の営みがある場合に来られる。

先祖さんを送ったS家。

送る時間までに並べていたお供えも見せていただいた。

先祖さんには、白餅も供える。

ソーメン同様に柿の葉のせ。

山間地だけでなく、平たん部の民家でも見られる皿代わりの柿の葉を用いて供える。

それにしても何故に柿の葉にのせるのだろうか。

小正月に供える小豆粥は枇杷の葉。

チマキや団子は笹の葉。

すべて抗菌作用がある葉であるが、用途がそれぞれであるのは、何だろうか。

考えられるのはすべて常緑であるが、季節感は異なる。

その時季に間に合う自然の産物。

文明的な容器がまだなかった時代から、そうしてきたように思えるが・・。

次のお供えは昨日からの続きであろう。

大きな西瓜にマッカ瓜、カボチャ、胡瓜、茄子、ゴーヤなど同じだった。

あらためてお聞きしたS家のお供え。

13日の朝はない。

お昼はシンコで夜はおはぎ。

14日の朝は塩漬けのダイコ葉におかい(御粥)さん。

昼は野菜の煮ものにソーメン。

晩が餅。

そして先祖さんが帰らはるときには、中に餡を詰めたアンモチをもって帰らす。

今ではアンパンになったが、以前はアンモチだった。

いつ、持って帰ってもらうのか。

家族が寝る前におまして(※供えて)もって帰ってもらう、と話してくれた。

2日間に亘ってS家のお盆を取材させていただいた。

この場を借りて厚く御礼申し上げ、お外に出た時間帯は午後7時過ぎ。

赤く染まった夕景。

下弦の月は西の空にあるが、松明火に送られた先祖さんは、今ごろどこに行っているのだろうか。

(H30. 8.14 EOS7D撮影)

訪問目的は、S家のお盆の民俗。

前日の13日は先祖さん迎え。

本日の14日は、先祖さん送り。

一般的には、13日の夕刻に迎え、送り日の15日も夕刻(※先祖さんはできるかぎり長く居てもらいたいから夜間という地域もあるが・・)であるが、ここ勝原の地は一日早い14日に送る習わしのようだ。

特に伺ったのは、14日にサシサバを供え、晩に食べると聞いていたからだ。

勝原は、迎えと同様に3本の藁松明を焚いて送る。

明るいうちに送る、という時間帯は午後6時を過ぎてから。

決まった時刻ではなく、それぞれの家事情で行われる。

西日が当たるころの松明が美しい。

カド庭に立てた3本の藁松明。

松明が倒れないようにブロック台に挿していた。

松明の竹は、青竹でなく、シノダケ(※充てる漢字は篠竹)を利用する。

お墓の花立もシノダケを使うが、花立に藁は無用だ。

今では稲藁になったが、二毛作時代の藁といえば、麦藁だった。そのころではないが、茅葺家だったころは、萱だけでなく、麦藁をも利用していたと、74歳の父親が話してくれた。

送りの前に拝見しておきたい14日のお供え。

先に拝見したいサシサバ。

大きなドロイモ(※一般的には里芋と呼ぶが、若い人以外はドロイモと呼ぶことが多い)の葉にのせた一尾のサシサバ。

旧都祁村内の一角にある奈良市都祁白石町。

西名阪高速道の針ICを下りてすぐ近くにあるショッピングセンター“たけよし”で買ったというサシサバ。

お供え用に1枚。

家族が食べる分にもう1枚を買っておく。

食べるサシサバは、今晩若しくは明朝に食べるそうだ。

売値は480円。

今日は“たけよし”で買ったが、普段の年なら勝原にやってくる行商売りから入手する。

その行商は、なんと大和郡山から来ている行商。

一週間に一度は、トラックに載せて売りにくるらしい。

時間帯はやや変動することもあるが、正午の時間帯の1時間ほど。

終われば隣村などに移動するようだ。

以前、天理市の藤井町でも見かけたことがあるトラック売りの行商。

山間地にときおり見かける行商であるが、ここ勝原では魚屋さんと呼んでいるようだ。

また、大和郡山市内の街中でも見かけたことがある車移動の行商。

山間地だけに限っているわけでもないようだ。

また、スーパーマーケットと契約している移動販売の「とくし丸」も、行商の一つの形態。

県内広く売りに廻っている豆腐専門店も、また行商の一種。

山添村切幡の住民から聞いた苗籠とか、箕、竹編み細工に鍋、鎌など売りのかなもん、荒もんの行商もある。

行商が売りに来る商品は、食料品や生活用品が主になる。

日々の暮らしに必ず要る大切なもの。

江戸時代から今も形態を替えて商売してきた行商もまた民俗。

出会ったとき、できる限り記録させていただければ、と思っているが、滅多に合うこともない。

週に一度は来る、と聞いていても空振りする場合もあるし、出会ったとしても、その都度に行商の店主ならびに買い物客の承諾をいただかないと・・。

※ちなみに関西では、かなもん屋をかなもの屋。

充てる漢字は金物屋。

鍋・包丁・釜・鎖など、金属製の器具を売っているお店があらもん屋。

一般的呼称があらもの屋。充てる漢字は荒物屋。

ざる・ほうき・ちりとりなどの家庭用品を売っているお店をこまもん屋。

別名にこまもの屋。充てる漢字は小間物屋。

荒物より小さいつくりの細々した家庭用品や日用品を売っているお店がせともん屋。

綺麗な呼び名がせともの屋。

充てる漢字は、もちろん瀬戸物屋であるが、せともん屋の主力は、お茶碗やお皿などの食器に花器などの瀬戸焼。

つまり、陶磁器などで作られた製品を売っているお店になる。

話題を戻そう。

ドロイモの葉にのせたお供え用のサシサバ。

左側に並べているのは先祖さんに食べてもらう柿の葉のせのソーメン。

茄子のおひたしを盛って、オガラのお箸を添える。

別途にこしらえた柿の葉のせのソーメン。

前日と同じく、屋外裏カドに供えるガキンドウに供える。

お供えは直接、地面に置くのではなく発泡スチロール製のトロ箱(※トロール船で漁獲した魚を詰める箱をトロ箱と呼んだのが語源)に入れて供える。優しいガキンド(※餓鬼)こと、無縁さんにも優しく心遣いされる。

そろそろ時間に近づいてきた。

お外に出たら隣近所の人たちが、送り火を焚いていた。

ついさっきに送ったばかりだというお向かいさん。

当家もまたシノダケ。

通称、ススンボ竹の名もあるシノダケは腰の強い竹だ。

終わったばかりの状態に送り火にまだ煙が出ている。

その状況を撮らせてもらってから、火消しに用意していたジョウロで水をかける。

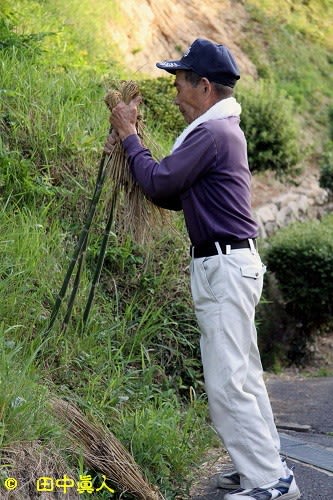

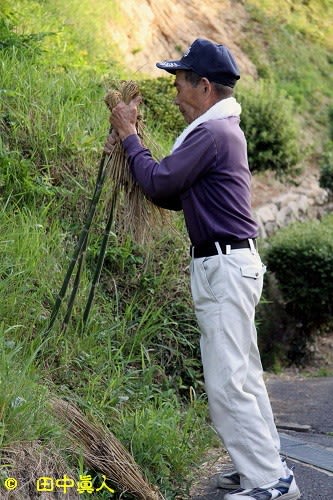

その様子から、うちは今からする、という下のお家。

藁松明を立てる台はなく、山の崖地に直接立てる。

力を入れて、ぐぐっと押しこんだシノダケ。

3本、横一列に並んだ竹に半折りの藁束をシノダケに挿す。

これもまたぐぐっと押し込んで藁束を固定した。

土中が固いところは、身体全体を使って押し込む。

おもむろに火を点けた藁松明。

3本揃ったところで火の勢いが強くなった。

もうもうと煙る松明。

ある地域では、先祖さんは煙にのってやってくるし、送りは煙になって空に・・と、話していた。

また、松明でなく、線香を用いて迎える地域でも、煙にのってやってきて、また、お帰りになる、と・・。

その様子を見ていたS家も送りにお家から出てきた2人。

父親と次男さんもまた、藁の先っぽに火を点ける。

3本とも藁に火が点いた。

天を仰ぐような松明の状態が美しい。

燃える藁から煙も吹きだす。

空へ、空へと向かって、高く昇っていく先祖さん送りの松明火。

その状況を、熱い眼差しで見送る父と息子。

そこに用事を済ませた母親も一緒になって見送られた。

見送った直後、下のお家からご高齢の男性もまた先祖さん送りの準備をはじめた。

みなさん方は一斉にするわけでなく、時間差をつけて先祖さんを送っていた。

以前、取材した桜井市の北白木。

在所に住むTさんが云った。

ここらは、藁松明に火を点けるが、お迎えも送りも鉦を打つ。

迎えであれば松明火の状態をみて、お家にあがって仏壇の線香を点ける。

逆に送る場合も鉦を打つが、松明火はカド庭に着いてからになる。

打つ鉦の音は、キーン、キーン・・・。

それと同時に迎えのときは「かえらっしゃい かえらっしゃい」。

送りのときは「いなっしゃれ いなっしゃれ」と云いながら送る。

そのときの鉦の音が聞こえてきたら隣近所もされる。

近くに鳴っていた鉦が、徐々に遠ざかっていく。

隣近所から、離れた隣近所へ。

鉦の音によってご近所に伝える迎え火に送り火。

鉦打ちは見られないが、ここ勝原も同じようにされているかのように思えた。

支度をはじめた高齢者は昭和8年生まれのKさん。

前回にお会いしたときは、真っ白な雪に埋もれていた日だった。

平成29年は2月11日、子どもの涅槃取材に向かう道すがらにお会いしたKさん。

丁度、そのときのKさんは、滑らないように雪掻き作業をしているときだった。

雪国でもない奈良県内で初めてみた雪掻き作業。

その姿が逞しく、見惚れていたが、はっと気がつき、シャッターを押していた。

雪掻き道具はKさんの手造り。

それもまたえー感じだったことも思い出す。

雪国景観に出会ったその日から1年半後のこの日は真夏日のお盆。

寒さから真逆の真夏日に、今日もまた、松明焚き姿も撮らせてもらった。

Kさんもまた着火型のライターで火点け。

直接、藁に点けるのではなく、丸めた新聞紙に一旦は火点け。

そして、藁に火点け。

乾いた藁松明は一気に燃えあがる。

一本の火点けから、もう一本。

3本目の藁松明も確実に火を点けた。

二毛作時代は麦藁だった。

油がある麦藁、燃える勢いも違ったそうだ。

明日は15日。

先祖さんは、西国浄土に帰るから・・・箱根八里は遠いから、とKさんはそう言いつつ、松明を燃やした。

つまり、13日は迎え。

14日に送って、15日は西国浄土にいる、ということだ。

その15日は、村行事の施餓鬼がある。

営みの場は勝原の薬師寺。

隣村の山添村毛原・長久寺住職にきてもらう。

真言宗東寺派の豊原山長久寺住職は京都住まい。

毛原、三カ谷に、ここ勝原檀家の営みがある場合に来られる。

先祖さんを送ったS家。

送る時間までに並べていたお供えも見せていただいた。

先祖さんには、白餅も供える。

ソーメン同様に柿の葉のせ。

山間地だけでなく、平たん部の民家でも見られる皿代わりの柿の葉を用いて供える。

それにしても何故に柿の葉にのせるのだろうか。

小正月に供える小豆粥は枇杷の葉。

チマキや団子は笹の葉。

すべて抗菌作用がある葉であるが、用途がそれぞれであるのは、何だろうか。

考えられるのはすべて常緑であるが、季節感は異なる。

その時季に間に合う自然の産物。

文明的な容器がまだなかった時代から、そうしてきたように思えるが・・。

次のお供えは昨日からの続きであろう。

大きな西瓜にマッカ瓜、カボチャ、胡瓜、茄子、ゴーヤなど同じだった。

あらためてお聞きしたS家のお供え。

13日の朝はない。

お昼はシンコで夜はおはぎ。

14日の朝は塩漬けのダイコ葉におかい(御粥)さん。

昼は野菜の煮ものにソーメン。

晩が餅。

そして先祖さんが帰らはるときには、中に餡を詰めたアンモチをもって帰らす。

今ではアンパンになったが、以前はアンモチだった。

いつ、持って帰ってもらうのか。

家族が寝る前におまして(※供えて)もって帰ってもらう、と話してくれた。

2日間に亘ってS家のお盆を取材させていただいた。

この場を借りて厚く御礼申し上げ、お外に出た時間帯は午後7時過ぎ。

赤く染まった夕景。

下弦の月は西の空にあるが、松明火に送られた先祖さんは、今ごろどこに行っているのだろうか。

(H30. 8.14 EOS7D撮影)