撮影日、前日に架けてはった正月飾り。

年始早々のイベントも出かけてみたいが、検査日と重なってもた。

イメージは、無地、真っ白、真っ黒、曼荼羅、網目、土壁、板壁に陰影など・・。

モノトーンの被写体は、古民家の壁面。

さまざまなパターンがとらえられるのでは、と思って足を運んだ。

その行動が生まれた背景に、毎年に発行していた図録「私がとらえた大和の民俗」の壁紙に使えるものは、ないだろうかと、さんざん迷った挙句に選んだ無料の壁紙。

どれもこれも思うようなイメージではない。

柄、文様、模様などなど、これやっ、という壁紙が、一つも見つからない。

行きついた先は、壁紙そのものを専業にされているインテリアなど建築素材を提供するメーカーだった。

テレビで盛んにコマーシャルを流す会社もあるが・・・。

探しても、探しても、思うような壁紙が見つからない。

時間ばかりが、経過する。

もう、無理。

埒が明かない、と決断し、やってきた県立民俗博物館の併設施設。

奈良県立大和民俗公園・古民家入口の扉は木製扉。

開園日に開く木製扉を抜けたそこは、町家集落エリア。

職員さんの仕事納めも終えた本日。

しっとりした風景に、古民家景観は正月迎えのしめ縄も吊っていた。

こういう雰囲気を味わうのは、初めての体験。

自由な目線で探訪する。

県立大和民俗公園内にある民家施設は、旧鹿沼家住宅、旧臼井家住宅、旧吉川家、旧萩原家に旧赤土家の離れ。

ここから、奥にまだまだある古民家建物。

時間と体力の許す限りにやってきた撮影は、ここ国中集落エリアまでだが、収録したかった壁紙の一部が見えてきた。

壁紙だけでなく、茅葺屋根に瓦屋根も視線に選ばれてシャッターを押していた。

帰宅してから撮影画像の検証。

壁紙になりそうな画像を私見レベルで選択、抽出した。

撮ったままの画像では、図録の壁紙になりそうにもないやや誇張された色濃い画像。

これをアドベ・フォトショプで調整する。

調整の方向性は、明度とコントラスト。

それ以外の調整は、元画像の本質を損なう、と考え、数値の微調整で済ます。

作業は、ひとコマずつ。

手作業に微調整は、気にいる、納得のいく限界まで行う。

トーンは薄目。ぼやっとした画像なら、メイン映像の邪魔にならず、逆に主役を浮き彫りにする。

そう判断し、ほわんとするような微調整にした。

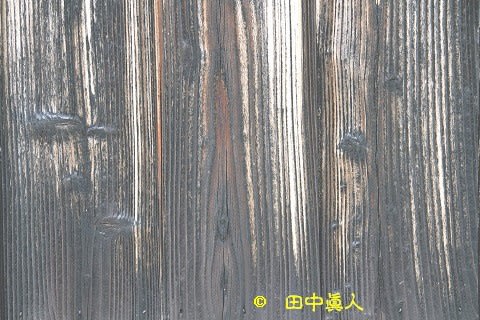

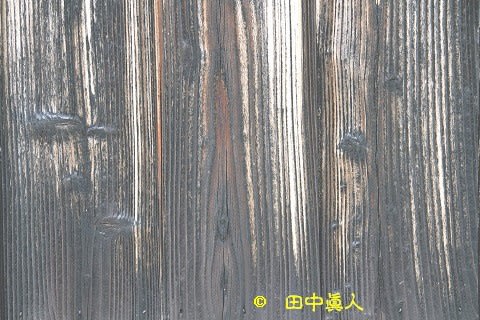

1枚目は、旧鹿沼家の板壁模様。

柾目が実に美しい。

明度は60にコントラストは-20に調整し、それぞれ原画像と比較してみる。

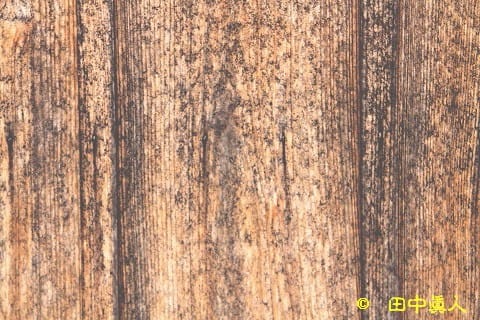

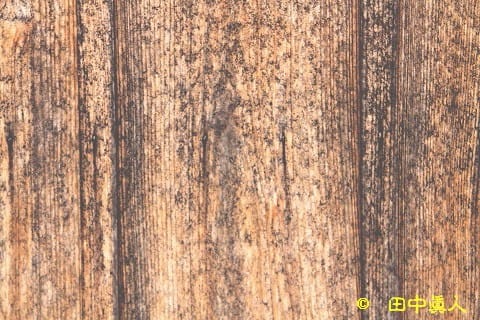

2枚目は、同じく旧鹿沼家の板壁。

建物が違えば、板壁も異なり、文様もまったく違う。

これもまた、明度は60にコントラストは-20に調整した。

以下、みな同じ数値で調整した。

3枚目は、旧臼井家の土壁。

家屋の表側に見られた土蔵の崩れ具合に物語を感じる。

4枚目も、旧臼井家の土壁。

土蔵の土模様に意外性を感じて撮った。

5枚目も、また、旧臼井家の土壁。

土蔵の土模様に木造の柱を中央に据えて撮った。

建物の外観だから、細く見える柱。

土壁模様が、まるでダム湖から、流れ落ちるように見えるユニークさを撮った。

6枚目は、旧萩原家。

平成29年、30年、31年に亘った茅葺の葺き替え工事。

完成し、公開されてから数か月も経つと、真新しかった茅もくすんで見える。

道具によって目が詰まった茅に無数の小さな穴、窪みも柄模様になる。

逆に茅と茅の隙間が目立つような仕掛りもある7枚目。

槌を打って詰める箇所ではない屋根部分もまた旧萩原家。

8枚目も旧萩原家。屋内に忍び込んで・・・ではなく、床、座敷にはあがれないが、天井の一部が見える土間から見上げて撮った茅敷きの構造。

現代でいえば断熱材である。

太い竹、細めの竹は真っ黒けの煤まみれ。

9枚目は、場所を換えて撮ったススダケで構築する構造。

囲炉裏や、竈に火を焚いた証が天井にある。

ススダケは、煤竹。

めろう竹が正式名称であるが、薪に火を点けて燃やせば煙がでる。

その煙が天井に届いてめろう竹に煤が付着する。

いつしかそのめろう竹をススダケ(煤竹)と呼ぶようになった。

長年に亘って住んでこられた旧萩原家。

暮らしの証は、このような構造に暮らしの民俗を知る、のである。

10枚目は、屋外に出て直後に振り返ってみた茅葺屋根が軒下に下がった構造。

民俗的構造の建物を観ているだけで時間を忘れてしまう。

十分に愉しませてもらった旧萩原家から離れ、隣家の旧吉川家。

経年劣化、著しく葺いた茅葺屋根は崩れる一方。

苔も蔓延りそうな雰囲気に愛しさを感じてシャッターを切った瓦屋根と茅葺のある二重構造の屋根。

全体像は痛々しく、断片的な部分を抽出して撮っていた。

ラストに立ち寄った旧鹿沼家の内部構造。

代々が米屋を営んでいた、と伝えられる旧鹿沼家。

展示上、同寸の米俵を据えているが、内部に米は入れていない。

米俵で締めた壁紙候補撮影。

米俵といえば、ねずみ。

♪ ちゅう ♪ ちゅう たわらのねずみが こめ食って ♪ ちゅう ♪・・・

来年の令和2年はねずみ年。

特に庚子(※かのえのね)の年。

60年に一度の廻りに庚子の年は、古来より不吉の年といわれてきた。

歴史的な混乱、大規模にわたる騒乱が発生する激動の年になるとか・・。

当たってほしくない不吉。

どうか、佳き年を迎えられますように・・・・。

(R1.12.26 EOS7D撮影)

年始早々のイベントも出かけてみたいが、検査日と重なってもた。

イメージは、無地、真っ白、真っ黒、曼荼羅、網目、土壁、板壁に陰影など・・。

モノトーンの被写体は、古民家の壁面。

さまざまなパターンがとらえられるのでは、と思って足を運んだ。

その行動が生まれた背景に、毎年に発行していた図録「私がとらえた大和の民俗」の壁紙に使えるものは、ないだろうかと、さんざん迷った挙句に選んだ無料の壁紙。

どれもこれも思うようなイメージではない。

柄、文様、模様などなど、これやっ、という壁紙が、一つも見つからない。

行きついた先は、壁紙そのものを専業にされているインテリアなど建築素材を提供するメーカーだった。

テレビで盛んにコマーシャルを流す会社もあるが・・・。

探しても、探しても、思うような壁紙が見つからない。

時間ばかりが、経過する。

もう、無理。

埒が明かない、と決断し、やってきた県立民俗博物館の併設施設。

奈良県立大和民俗公園・古民家入口の扉は木製扉。

開園日に開く木製扉を抜けたそこは、町家集落エリア。

職員さんの仕事納めも終えた本日。

しっとりした風景に、古民家景観は正月迎えのしめ縄も吊っていた。

こういう雰囲気を味わうのは、初めての体験。

自由な目線で探訪する。

県立大和民俗公園内にある民家施設は、旧鹿沼家住宅、旧臼井家住宅、旧吉川家、旧萩原家に旧赤土家の離れ。

ここから、奥にまだまだある古民家建物。

時間と体力の許す限りにやってきた撮影は、ここ国中集落エリアまでだが、収録したかった壁紙の一部が見えてきた。

壁紙だけでなく、茅葺屋根に瓦屋根も視線に選ばれてシャッターを押していた。

帰宅してから撮影画像の検証。

壁紙になりそうな画像を私見レベルで選択、抽出した。

撮ったままの画像では、図録の壁紙になりそうにもないやや誇張された色濃い画像。

これをアドベ・フォトショプで調整する。

調整の方向性は、明度とコントラスト。

それ以外の調整は、元画像の本質を損なう、と考え、数値の微調整で済ます。

作業は、ひとコマずつ。

手作業に微調整は、気にいる、納得のいく限界まで行う。

トーンは薄目。ぼやっとした画像なら、メイン映像の邪魔にならず、逆に主役を浮き彫りにする。

そう判断し、ほわんとするような微調整にした。

1枚目は、旧鹿沼家の板壁模様。

柾目が実に美しい。

明度は60にコントラストは-20に調整し、それぞれ原画像と比較してみる。

2枚目は、同じく旧鹿沼家の板壁。

建物が違えば、板壁も異なり、文様もまったく違う。

これもまた、明度は60にコントラストは-20に調整した。

以下、みな同じ数値で調整した。

3枚目は、旧臼井家の土壁。

家屋の表側に見られた土蔵の崩れ具合に物語を感じる。

4枚目も、旧臼井家の土壁。

土蔵の土模様に意外性を感じて撮った。

5枚目も、また、旧臼井家の土壁。

土蔵の土模様に木造の柱を中央に据えて撮った。

建物の外観だから、細く見える柱。

土壁模様が、まるでダム湖から、流れ落ちるように見えるユニークさを撮った。

6枚目は、旧萩原家。

平成29年、30年、31年に亘った茅葺の葺き替え工事。

完成し、公開されてから数か月も経つと、真新しかった茅もくすんで見える。

道具によって目が詰まった茅に無数の小さな穴、窪みも柄模様になる。

逆に茅と茅の隙間が目立つような仕掛りもある7枚目。

槌を打って詰める箇所ではない屋根部分もまた旧萩原家。

8枚目も旧萩原家。屋内に忍び込んで・・・ではなく、床、座敷にはあがれないが、天井の一部が見える土間から見上げて撮った茅敷きの構造。

現代でいえば断熱材である。

太い竹、細めの竹は真っ黒けの煤まみれ。

9枚目は、場所を換えて撮ったススダケで構築する構造。

囲炉裏や、竈に火を焚いた証が天井にある。

ススダケは、煤竹。

めろう竹が正式名称であるが、薪に火を点けて燃やせば煙がでる。

その煙が天井に届いてめろう竹に煤が付着する。

いつしかそのめろう竹をススダケ(煤竹)と呼ぶようになった。

長年に亘って住んでこられた旧萩原家。

暮らしの証は、このような構造に暮らしの民俗を知る、のである。

10枚目は、屋外に出て直後に振り返ってみた茅葺屋根が軒下に下がった構造。

民俗的構造の建物を観ているだけで時間を忘れてしまう。

十分に愉しませてもらった旧萩原家から離れ、隣家の旧吉川家。

経年劣化、著しく葺いた茅葺屋根は崩れる一方。

苔も蔓延りそうな雰囲気に愛しさを感じてシャッターを切った瓦屋根と茅葺のある二重構造の屋根。

全体像は痛々しく、断片的な部分を抽出して撮っていた。

ラストに立ち寄った旧鹿沼家の内部構造。

代々が米屋を営んでいた、と伝えられる旧鹿沼家。

展示上、同寸の米俵を据えているが、内部に米は入れていない。

米俵で締めた壁紙候補撮影。

米俵といえば、ねずみ。

♪ ちゅう ♪ ちゅう たわらのねずみが こめ食って ♪ ちゅう ♪・・・

来年の令和2年はねずみ年。

特に庚子(※かのえのね)の年。

60年に一度の廻りに庚子の年は、古来より不吉の年といわれてきた。

歴史的な混乱、大規模にわたる騒乱が発生する激動の年になるとか・・。

当たってほしくない不吉。

どうか、佳き年を迎えられますように・・・・。

(R1.12.26 EOS7D撮影)