昭和32年に発刊された『桜井町史続 民俗編』に桜井市鹿路の「十八酒」が記載されていた。

数え18歳の男の子は名を替える。

いわゆる元服である。

大字産土神である天一神社の御前にて一人前になったことを奉告するのである。

村の大人の仲間入りとして認める儀式。

かつては各家で行われていた。

村人を招いて、将来を祈念する披露の場に酒盛りがあった。

18歳になった祝いということで「十八酒」の呼び名がある村の行事。

明治維新になって元服の儀式が廃止となったことから、「十八酒」だけをするようになった。

昭和拾年代では別にあった幼名を戸籍上の本名で名乗る「名替え」もあったようだ。

祝いの場の料理は特別なもの。

南京カボチャを煮付けた「突出し」は一皿。

茄子の田楽を盛った二ノ魚も一皿。

「さしみ」と呼ばれた茗荷の塩茹で・凍蒟蒻・十八豆・紅白短冊のところてん・ユリネの塩茹で盛りも一皿。

茄子味噌漬けも一皿である。

料理はそれだけでなく、椎茸・薩摩薯の油揚・末広昆布・梨・高野豆腐を詰めた組重に五升の酒があった。

当人は紋服羽織袴姿になり、家族・親戚縁者の付き添いで天一神社に参拝する。

剃髪の儀を経て荒蓆を敷いた場にご馳走を並べる。

設営が終わるころに村人がやってくる。

招かれた男・女・子供に至るまでの人たちを迎える祝宴である。

別席についていた当人は宴半ばに現れて、下座に着座し披露の挨拶をする。

次に大きな飯椀に注いだ酒杯は区長と取り交すという様相は今でもされていのだろうか。

その状況を知りたくて訪れた天一神社にはどなたもおられなかった。

神社拝殿前にあった真っ赤なウインナーソーセージ、ではなくツチアケビである。

伐り倒した樹木の土台に生えていた。

その傍にも一株あるツチアケビの実に見惚れていた。

神社周辺には数軒の家がある。

付近に住む婦人に行事を尋ねてはみるものの明快な答えはなかった。

知らないようだった。

それなら隣家の男性のほうが詳しいというが、不在であった。

もう1軒も不在であったが、軒先に箕に干した梅を盛っていた。

染めたシソの葉もある梅干しの色合いが美しい「食」の民俗は軒先にあったのだ。

下った地に公民館が建っていた。

もしやと思って訪ねた家は公民館横。

声を掛けた男性は昭和4年生まれの84歳。

神社行事は引退したもののかつての在り方はご存じであった。

「十八酒」は村で生まれた男の子が対象者であるが、養子婿入りで村入りした男性も対象になるという。

実例年齢であるが、38歳の村入り男性も「十八酒」に祝宴をしたという。

羽織袴姿の区長が迎える村入り男性。

蓆を敷いた場にご馳走を広げて「十八酒」の宴。

ご馳走は参拝したすべての村人に配ったという。

数え18歳は高校三年生。

その家の家人がご馳走を作る。

カボチャや田楽味噌を塗ったナスビとかミョウガの「炊いたん」など5品があった。

大きな椀に盛っていたご馳走はすべての村人に配るのでものすごい量を作った。

およそ100人前ぐらいだったと思い出される。

それらを持って天一神社に参る。

神社のご神体は杉の大木だ。

当人も区長も羽織袴姿で参って儀式をしていたそうだ。

盆明けの8月19日。

昼過ぎに青年さんが迎えにきた。

ミシロ(ムシロ)を敷くのも青年さん。

行事を下支えする手伝いをしていたという。

神事を執り行うのは区長の役目。

祝詞を奏上するが、対象者はいない。

今後もそうであろうと思う少子・高齢化時代である。

鹿路は天一神社が鎮座する地区を宮垣内。

公民館がある地区は下垣内。

それより南側が上垣内の3垣内になるという。

かつては20戸近くもあったが、今では12~13戸の集落になったという。

10月の日曜には秋祭りがある。

参道に道標の提灯を掲げてひと晩過ごす。

9月は「カンサイ」と呼ぶ行事がある。

充てる漢字はおそらく「神祭」であろうと話す。

朝早く集まって神社境内を清掃する。

水を汲んだバケツを持ちこんで境内の小石を洗って奇麗にする。

正月四日は綱掛祭。

今では四日に近い日曜に移った。

ウルシの弓、ススダケとも呼ぶススンボの竹で矢を作る。

弦は苧である。

弓初めの儀式を終えて北の入口に綱掛けをする。

綱はオーコで担いだ。

「綱をまくったら男になる。豊作やといって川までまくった」と話すYさんは「面白半分にしていた」という。

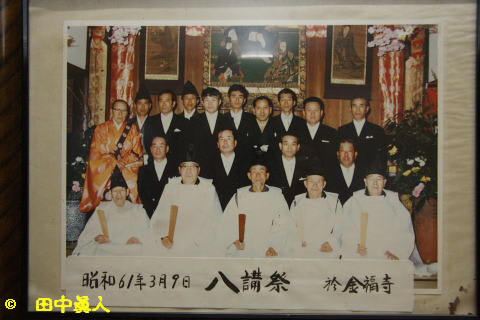

横柿・今井谷・生田・浅古・下・倉橋・下居組(下居・針道・鹿路)・音羽組(多武峰・八井内・飯塚盛)の廻りで営む八講祭。

鹿路は下居・針道とともに八講祭を営む下居組になる一つの大字である。

今では談山神社が祭事の場となっているが、かつては下居の八講堂であった。

歩いて出かけたお堂でひと晩泊った。

ご神影(しんえい)を奉上する際に謳いがある。

今ではカセットテープに替った大字もあるが、鹿路は生唄。

公民館で稽古をする謡曲は観世流の「四海波」、「高砂」、「海人」だそうだ。

息子が稽古しているから生唄である。

下居組が廻りにあたる年は5年後の平成31年。

生唄の謡曲は是非とも拝聴したいと思った。

(H26. 8.19 EOS40D撮影)

数え18歳の男の子は名を替える。

いわゆる元服である。

大字産土神である天一神社の御前にて一人前になったことを奉告するのである。

村の大人の仲間入りとして認める儀式。

かつては各家で行われていた。

村人を招いて、将来を祈念する披露の場に酒盛りがあった。

18歳になった祝いということで「十八酒」の呼び名がある村の行事。

明治維新になって元服の儀式が廃止となったことから、「十八酒」だけをするようになった。

昭和拾年代では別にあった幼名を戸籍上の本名で名乗る「名替え」もあったようだ。

祝いの場の料理は特別なもの。

南京カボチャを煮付けた「突出し」は一皿。

茄子の田楽を盛った二ノ魚も一皿。

「さしみ」と呼ばれた茗荷の塩茹で・凍蒟蒻・十八豆・紅白短冊のところてん・ユリネの塩茹で盛りも一皿。

茄子味噌漬けも一皿である。

料理はそれだけでなく、椎茸・薩摩薯の油揚・末広昆布・梨・高野豆腐を詰めた組重に五升の酒があった。

当人は紋服羽織袴姿になり、家族・親戚縁者の付き添いで天一神社に参拝する。

剃髪の儀を経て荒蓆を敷いた場にご馳走を並べる。

設営が終わるころに村人がやってくる。

招かれた男・女・子供に至るまでの人たちを迎える祝宴である。

別席についていた当人は宴半ばに現れて、下座に着座し披露の挨拶をする。

次に大きな飯椀に注いだ酒杯は区長と取り交すという様相は今でもされていのだろうか。

その状況を知りたくて訪れた天一神社にはどなたもおられなかった。

神社拝殿前にあった真っ赤なウインナーソーセージ、ではなくツチアケビである。

伐り倒した樹木の土台に生えていた。

その傍にも一株あるツチアケビの実に見惚れていた。

神社周辺には数軒の家がある。

付近に住む婦人に行事を尋ねてはみるものの明快な答えはなかった。

知らないようだった。

それなら隣家の男性のほうが詳しいというが、不在であった。

もう1軒も不在であったが、軒先に箕に干した梅を盛っていた。

染めたシソの葉もある梅干しの色合いが美しい「食」の民俗は軒先にあったのだ。

下った地に公民館が建っていた。

もしやと思って訪ねた家は公民館横。

声を掛けた男性は昭和4年生まれの84歳。

神社行事は引退したもののかつての在り方はご存じであった。

「十八酒」は村で生まれた男の子が対象者であるが、養子婿入りで村入りした男性も対象になるという。

実例年齢であるが、38歳の村入り男性も「十八酒」に祝宴をしたという。

羽織袴姿の区長が迎える村入り男性。

蓆を敷いた場にご馳走を広げて「十八酒」の宴。

ご馳走は参拝したすべての村人に配ったという。

数え18歳は高校三年生。

その家の家人がご馳走を作る。

カボチャや田楽味噌を塗ったナスビとかミョウガの「炊いたん」など5品があった。

大きな椀に盛っていたご馳走はすべての村人に配るのでものすごい量を作った。

およそ100人前ぐらいだったと思い出される。

それらを持って天一神社に参る。

神社のご神体は杉の大木だ。

当人も区長も羽織袴姿で参って儀式をしていたそうだ。

盆明けの8月19日。

昼過ぎに青年さんが迎えにきた。

ミシロ(ムシロ)を敷くのも青年さん。

行事を下支えする手伝いをしていたという。

神事を執り行うのは区長の役目。

祝詞を奏上するが、対象者はいない。

今後もそうであろうと思う少子・高齢化時代である。

鹿路は天一神社が鎮座する地区を宮垣内。

公民館がある地区は下垣内。

それより南側が上垣内の3垣内になるという。

かつては20戸近くもあったが、今では12~13戸の集落になったという。

10月の日曜には秋祭りがある。

参道に道標の提灯を掲げてひと晩過ごす。

9月は「カンサイ」と呼ぶ行事がある。

充てる漢字はおそらく「神祭」であろうと話す。

朝早く集まって神社境内を清掃する。

水を汲んだバケツを持ちこんで境内の小石を洗って奇麗にする。

正月四日は綱掛祭。

今では四日に近い日曜に移った。

ウルシの弓、ススダケとも呼ぶススンボの竹で矢を作る。

弦は苧である。

弓初めの儀式を終えて北の入口に綱掛けをする。

綱はオーコで担いだ。

「綱をまくったら男になる。豊作やといって川までまくった」と話すYさんは「面白半分にしていた」という。

横柿・今井谷・生田・浅古・下・倉橋・下居組(下居・針道・鹿路)・音羽組(多武峰・八井内・飯塚盛)の廻りで営む八講祭。

鹿路は下居・針道とともに八講祭を営む下居組になる一つの大字である。

今では談山神社が祭事の場となっているが、かつては下居の八講堂であった。

歩いて出かけたお堂でひと晩泊った。

ご神影(しんえい)を奉上する際に謳いがある。

今ではカセットテープに替った大字もあるが、鹿路は生唄。

公民館で稽古をする謡曲は観世流の「四海波」、「高砂」、「海人」だそうだ。

息子が稽古しているから生唄である。

下居組が廻りにあたる年は5年後の平成31年。

生唄の謡曲は是非とも拝聴したいと思った。

(H26. 8.19 EOS40D撮影)