一昨日のこと、自宅でYouTubeをいろいろと見ていたら、ウィルヘルム・バックハウスがカール・ベーム&ウィーン・フィルとやった動画が出てきた。

わたしはしばらく、食い入るようにそれを見つめ、耳をすました。

よくもまあ、こういう貴重なカラー映像が残っていたものだ!

http://www.youtube.com/watch?v=Lmv4w5EqwH4

http://www.youtube.com/watch?v=lGRqmqVece0

燕尾服を着たいなか親父然とした、カール・ベームの不器用そうな指揮ぶりと、しかつめらしい表情はくずさず、愉しげにピアノを弾くバックハウスがじつに対照的。

しかも、オケの団員が、しばしば陶然とピアニストの姿を眺め、耳をすましている様子が手に取るように映し出されるのが、最高におもしろい。

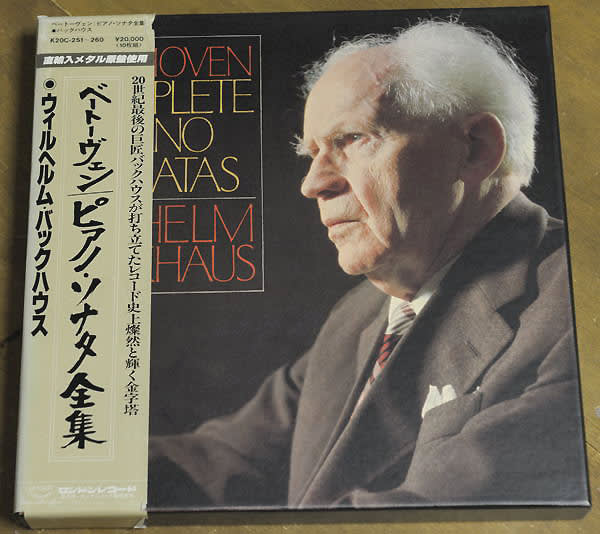

バックハウスは1884年(明治17)に生まれ、1969年(昭和44)に85才で亡くなっている。ベートーヴェンの直系といわれる20世紀最高のピアニストのひとり。

たいへん厳しい態度で演奏会に臨み、音楽の“録音”がはじまった初期のころから、85才で亡くなるまで、多くの名演を収録し、後世に「遺産」としてつたえた・・・そういう意味では、ピアニストとしてはめぐまれた巨匠であったとおもう。

わたしが意識してピアノ音楽を聴くようになった30代なかばのころ、ベートーヴェンのピアノ・ソナタは、バックハウスで聴くか、ケンプで聴くか、限られた予算とにらめっこしながら、その都度大いに頭を悩ませたものであった。

ポリーニでモーツァルトを聴きながら、「ではあのころ感動したバックハウスはどんな演奏家だったのだろう」と、気になってきて、数日まえに、ベートーヴェン、ラスト3曲のピアノ・ソナタを聴きなおしたところ、これがいま聴いてもやっぱりすばらしい名演で、深く心を動かされてしまい、「そうか・・・忘れていたものがよみがえってきた」と胸をときめかせたのであった。

ベートーヴェンの32曲のピアノ・ソナタは、このジャンルの「至宝」といっていい、すばらしい音楽の山嶺である。

「熱情」「月光」「テンペスト」といったあだ名がついた壮年期の傑作群もむろんいつ聴いてもすばらしいのだけれど、30代なかばのわたしを、心の底から震撼させたのは、第30番、第31番、第32番――この3曲。

ベートーヴェンにとって、弦楽四重奏曲とピアノ・ソナタは、特別な音楽であった、とはよくいわれることである。

そこに音楽で語られた彼のもっともパーソナルな世界が展開されている。あるいは音楽でしか表現できなかったベートーヴェンのつぶやきがある・・・というふうに聞こえてくる。

単純な意味での真情の吐露だとか、告白だとかいうのではない。それを超えたものの影が射している。

とくに32番のピアノ・ソナタは凄い!

いや、アパッショナータ・ソナタやテンペンスト・ソナタが「凄い」という意味では凄くはない。ここではもっと別な音楽が生成している。

天上から、神の光の階段がおりてくる。ベートーヴェンの魂が、それを一段、一段のぼっていく。「これでよかったのだ。こうするしかなかったのだ。やるべきことは、やった。あとは神の御手にこの身と魂をゆだねよう」とつぶやく声が聞こえる。

迷いがある。悔恨の情がゆらめく。憂いがうずき、自己憐憫がふっとかすめ過ぎたりする。

ベートーヴェンがかつて流した、涙の痕のようなものが見える。

しかし、そういった蒼白い炎の下に、大いなる肯定の炎が、消えそうで消えない燠火のように燃えている。その「肯定の炎」はしだいに強まって、他の小さな炎を呑みこんでゆく。ベートーヴェンが書いた、至高の変奏曲は、静かにゆっくりと、しかし、確信に満ちたしたたかな響きとなって、聴く者の心に沁みとおる。

32番とは、そういう曲である。

こう書くと、ずいぶん文学的な表現になってしまうけれど、筆舌に尽くしがたい「至高の音楽」を、むりやりことばに翻訳すると、わたしの耳には、こんなふうに聞こえてくるのである。ベートーヴェンの出現によって、音楽はここまで到達したのである。

これら晩年のピアノ・ソナタは、ベートーヴェンの心の奥底でだけ鳴り響いたものである。なぜなら、そのとき、彼の聴覚は絶望的に失われていたのだから。

バックハウスは、この映像を眺めていると、マイスターの中のマイスターそのものである。

わたしはベートーヴェンの生まれ変わりがもし存在するとしたら、それはこういう人の、こういう演奏ではないか・・・と思って、食い入るように見つめ、パソコンの貧しいスピーカーからこぼれてくる一音、一音に耳をすまさずにいられなかった。

考えようによっては、情念の抑制が効きすぎ、バランスがとれすぎて物足りないと感じられたりする。ところがよく聴いていると、こんなに弾きぶりなのに、決して平板な演奏ではなく、ピアニシモからはデリケートで、やさしさの極みのといでもいうべき息づかいが、フォルテシモからは、必要にして十分な、ダイナミック極まりない感情の頂上が形成されてゆく。

演奏の姿勢から想像されるより、バックハウスが織りなすダイナミズムの幅ははるかに大きく、色彩感にとんだ音色が聴く者の耳を打つ。

よく知られたエピソードがある。ある人がバックハウスに「ご趣味はなんですか?」と訊ねたとき「はい、趣味はピアノです」と答えたそうである。

これはジョークではない。「職人の親方」といっていいような、このピアニストの真骨頂をしめすエピソードとして、わたしは忘れることができない。

ひとりのピアニストとのめぐり逢いが、別なピアニストの演奏の本質を照射する。

比較検討すると、それまで見落としていたものに、ふっと光があたって、いわばミッシングリングのような部分が見えてくる。この場合、ポリーニのモーツァルトが、そういう作用をしたようにおもわれる。

長くなるからこのあたりで切り上げるが、このことについては、また後日、書くことがあるだろう。

※写真はネット検索によりお借りしました。ありがとうございました。

(わたしは残念ながらバックハウスのこの全集はもっていません)。