先日のブログにサギソウのイモを掘り上げた・・などをアップしましたが、

このサギソウは現在、絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。野生生物についての絶滅

とか絶滅危惧とか・・以前から気になっていたことなので、この際ちょっと調べてみました。

絶滅の恐れのある野生生物の情報を取りまとめたレッドリストとレッドデータブックが

発行されており、レッドリストは、野生生物の名前やカテゴリーなど最低限の情報のみで、

レッドデータブックはレッドリストの内容に加え、形態、繁殖・採餌等の生態、分布、

生育・生息環境、生育・生息状況、絶滅の要因、保全対策などのより詳細な情報が盛り込まれている。

日本では、1989年に日本版レッドデータブックが作成されている。

また、絶滅の恐れのある生物が地域によって異なるため、各都道府県などがそれぞ

れの地域のレッドデータブックを作成している。

レッドデータブックでは絶滅の危惧の程度に応じて、次のランクで指定している。

絶滅、野生絶滅、絶滅危惧ⅠA類、絶滅危惧ⅠB類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧のランクに区分されている。

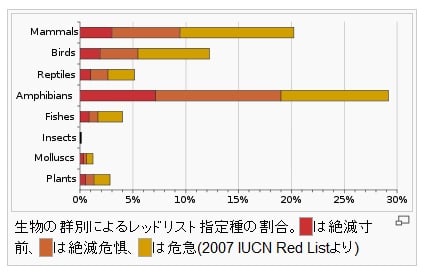

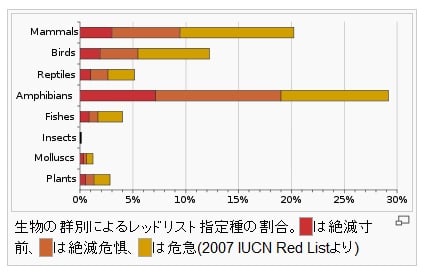

レッドリストから、生物の絶滅程度をネットから引用しました。

グラフには、生物とその絶滅度合いを示しています。

縦軸の上から、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫、軟体動物、植物の順で、

横軸は色別に絶滅恐れの程度を表し、それぞれ何%かを示しています。

絶滅寸前=絶滅危惧ⅠA類、絶滅危機=絶滅危惧ⅠB類、危急=絶滅危惧Ⅱ類ですが、

このグラフから両生類、哺乳類、鳥類などの絶滅のおそれが多くの種であることが分かります。

2006年に発表されたレッドリストでは、調査対象の40,168種のうち、絶滅のおそ

れのある種は16,118種、絶滅が784種、野生絶滅が65種であった。その後、絶滅の恐

れのある種の数は毎年188種、622種、363種、そして2010年には更に1060種増加して

、この4年間に2233種増えたことになる。

これまでに、絶滅した動物はよく知られている三葉虫や恐竜たち、人類(猿人)など多数あり、

植物もシダ植物などがあり、よく知るところでは、絶滅種に野生スズランがあり、

カキツバタは絶滅危惧ⅠA,シランは絶滅危惧ⅠB,そして絶滅危惧Ⅱ類植物には、

先のサギソウをはじめ、カワラナデシコ、ニッコウキスゲ、ホトトギス、ハンゲショウなど

身近なものがあり、改めて眺めてみたい気がします。

もう一つ、面白いグラフがあります。

顕生代における生物多様性の推移(ネットから)

大量絶滅期が示されています。

用語が難しいですが、少し我慢してください。グラフは、顕生代における生物多様性の

推移を示したもので、顕生代(けんせいだい)とは図に示すようにカンブリア紀から始まる各期のことです。

つまりカンブリア紀以降生物が多様に進化を続けて来ており、そして何度かの大量

絶滅期を経て現代につながっているということなんです。そして、この、何度かの

大量絶滅についてその原因などをちょっと覗いてみたいと思うのです。

先ず、顕生代とは何かといえば、顕生代(けんせいだい、Phanerozoic eon)とは、

地質時代の区分のひとつで、約5億4,200万年前から現在までの期間をいう。

顕生代とは「肉眼で見える生物が生息している時代」という意味であり、実際には

三葉虫などの生物化石が多数産出し始めるカンブリア紀以後を指す。つまり、この

カンブリア紀以降生物は多様に進化し続けるのである。

で、この表を見ると、馴染のあるデボン紀、ジュラ紀、白亜紀などがある。ジュラ紀は、

あの映画「ジュラシックパーク」に思いが重なる。

で、ようやくグラフですが、横軸の左端がカンブリア紀の始まり5億4200万年前であり、

右の方向に時代が進んでいて、その間に5度の大量絶滅期が存在している。(黄色の三角)

大量絶滅の原因はいろいろ想定されていて、氷河期(グラフの期間に少なくとも4回以上の

大規模氷河期が存在する)に代表される地球寒冷化、海岸線の後退による食物連鎖

のバランスが崩れる、大規模火山活動、深海のメタンハイドレードの大量気化と温室効果、

小惑星の地球衝突、気温低下などさまざまである。

近年においても、かなりの絶滅が速い速度で起こっているが、これらの原因の主なものは

人間の活動によるものが多い。すなわち、森林の伐採による生息地の減少化、それ

による生態系の変化、人口爆発、汚染などのほか、外来種の移入などもそうであり、

極端に言えば農業による大量同一種栽培なども影響がありそうである。

生物多様性条約締約国会議(COP)を通じて、条約加盟国は、生物多様性の保全と

持続可能な利用を目的とする国家戦略または国家計画を作成・実行する義務を負う・・

と、その理念は立派であるが、一昨年名古屋で開催された第10回目会議COP10では、

医薬品等に使用する植物の開発による利益と、それの原産国への利益配分を公平にするとか・・・

残念ながらそんな利害に満ちた狭い議論に終始していたように思います。

種の保存を見越して、内的増加率(r)を高めるか、環境収容力(K)を高めるか

ロジスティック的考えから「r-K戦略説」というのがあるが、これについては別

の機会に解説したいと思います。一度にたくさん子供を産んだ方が良いか、数は少ないが

大きな強い子を産むかの選択についてのモデルです。

お疲れ様でした。

このサギソウは現在、絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。野生生物についての絶滅

とか絶滅危惧とか・・以前から気になっていたことなので、この際ちょっと調べてみました。

絶滅の恐れのある野生生物の情報を取りまとめたレッドリストとレッドデータブックが

発行されており、レッドリストは、野生生物の名前やカテゴリーなど最低限の情報のみで、

レッドデータブックはレッドリストの内容に加え、形態、繁殖・採餌等の生態、分布、

生育・生息環境、生育・生息状況、絶滅の要因、保全対策などのより詳細な情報が盛り込まれている。

日本では、1989年に日本版レッドデータブックが作成されている。

また、絶滅の恐れのある生物が地域によって異なるため、各都道府県などがそれぞ

れの地域のレッドデータブックを作成している。

レッドデータブックでは絶滅の危惧の程度に応じて、次のランクで指定している。

絶滅、野生絶滅、絶滅危惧ⅠA類、絶滅危惧ⅠB類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧のランクに区分されている。

レッドリストから、生物の絶滅程度をネットから引用しました。

グラフには、生物とその絶滅度合いを示しています。

縦軸の上から、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫、軟体動物、植物の順で、

横軸は色別に絶滅恐れの程度を表し、それぞれ何%かを示しています。

絶滅寸前=絶滅危惧ⅠA類、絶滅危機=絶滅危惧ⅠB類、危急=絶滅危惧Ⅱ類ですが、

このグラフから両生類、哺乳類、鳥類などの絶滅のおそれが多くの種であることが分かります。

2006年に発表されたレッドリストでは、調査対象の40,168種のうち、絶滅のおそ

れのある種は16,118種、絶滅が784種、野生絶滅が65種であった。その後、絶滅の恐

れのある種の数は毎年188種、622種、363種、そして2010年には更に1060種増加して

、この4年間に2233種増えたことになる。

これまでに、絶滅した動物はよく知られている三葉虫や恐竜たち、人類(猿人)など多数あり、

植物もシダ植物などがあり、よく知るところでは、絶滅種に野生スズランがあり、

カキツバタは絶滅危惧ⅠA,シランは絶滅危惧ⅠB,そして絶滅危惧Ⅱ類植物には、

先のサギソウをはじめ、カワラナデシコ、ニッコウキスゲ、ホトトギス、ハンゲショウなど

身近なものがあり、改めて眺めてみたい気がします。

もう一つ、面白いグラフがあります。

顕生代における生物多様性の推移(ネットから)

大量絶滅期が示されています。

用語が難しいですが、少し我慢してください。グラフは、顕生代における生物多様性の

推移を示したもので、顕生代(けんせいだい)とは図に示すようにカンブリア紀から始まる各期のことです。

つまりカンブリア紀以降生物が多様に進化を続けて来ており、そして何度かの大量

絶滅期を経て現代につながっているということなんです。そして、この、何度かの

大量絶滅についてその原因などをちょっと覗いてみたいと思うのです。

先ず、顕生代とは何かといえば、顕生代(けんせいだい、Phanerozoic eon)とは、

地質時代の区分のひとつで、約5億4,200万年前から現在までの期間をいう。

顕生代とは「肉眼で見える生物が生息している時代」という意味であり、実際には

三葉虫などの生物化石が多数産出し始めるカンブリア紀以後を指す。つまり、この

カンブリア紀以降生物は多様に進化し続けるのである。

で、この表を見ると、馴染のあるデボン紀、ジュラ紀、白亜紀などがある。ジュラ紀は、

あの映画「ジュラシックパーク」に思いが重なる。

で、ようやくグラフですが、横軸の左端がカンブリア紀の始まり5億4200万年前であり、

右の方向に時代が進んでいて、その間に5度の大量絶滅期が存在している。(黄色の三角)

大量絶滅の原因はいろいろ想定されていて、氷河期(グラフの期間に少なくとも4回以上の

大規模氷河期が存在する)に代表される地球寒冷化、海岸線の後退による食物連鎖

のバランスが崩れる、大規模火山活動、深海のメタンハイドレードの大量気化と温室効果、

小惑星の地球衝突、気温低下などさまざまである。

近年においても、かなりの絶滅が速い速度で起こっているが、これらの原因の主なものは

人間の活動によるものが多い。すなわち、森林の伐採による生息地の減少化、それ

による生態系の変化、人口爆発、汚染などのほか、外来種の移入などもそうであり、

極端に言えば農業による大量同一種栽培なども影響がありそうである。

生物多様性条約締約国会議(COP)を通じて、条約加盟国は、生物多様性の保全と

持続可能な利用を目的とする国家戦略または国家計画を作成・実行する義務を負う・・

と、その理念は立派であるが、一昨年名古屋で開催された第10回目会議COP10では、

医薬品等に使用する植物の開発による利益と、それの原産国への利益配分を公平にするとか・・・

残念ながらそんな利害に満ちた狭い議論に終始していたように思います。

種の保存を見越して、内的増加率(r)を高めるか、環境収容力(K)を高めるか

ロジスティック的考えから「r-K戦略説」というのがあるが、これについては別

の機会に解説したいと思います。一度にたくさん子供を産んだ方が良いか、数は少ないが

大きな強い子を産むかの選択についてのモデルです。

お疲れ様でした。