昨日(15日)は、敬老の日で、各地で様々な催しが開催されていました。

何だか他人事のような響きですが、かく言う私自身は、高齢者に仲間入りして久しく、それどころか次のステージ(後期)

の入り口にいるのです。

普段は、若いつもりで、そんなことを思う事は少ないですが、“おじいちゃんへ” なんてのおくりものがくると、

“あぁ”と、引き戻されて、うれしいような寂しいような複雑な気持ちになります。

総務省は、敬老の日に因んで “統計から見た我が国の高齢者(65才以上)” を、発表しています。(2014.9.14)

テレビなどでも、報道していましたから、既にお分かりですが、以下にかいつまんで実態を再掲しました。

以下のグラフ、数字などはすべて総務省HPから引用しました。

1、高齢者の人口 3,296万人で、総人口の25.9%(昨年より0.9%増) すでに4人に一人強。

そして、8人に1人が75才以上になりました。

高齢者人口推移

総数(グラフの長さ)は65才以上、次の色は70才以上、次は75才以上、

最下段の白の部分は80才以上です。 横軸の空間は、今年と来年の境

また、100才以上は、55,000人で、男性8,000人、女性47,000人です。う~ん、やはり女性ですね。

2、 高齢者の人口移動 東京、大阪で転出超過がきわだっている。 都道府県移動率は、男性65~69才および90才以上で、女性80才以上で高い傾向にある。

3、高齢者の就業 我が国は、主要国で最高です。

世界の就業者率

就業者数は、636万人で過去最高、就業者総数の10.1%で最高、7割強が非正規従業員

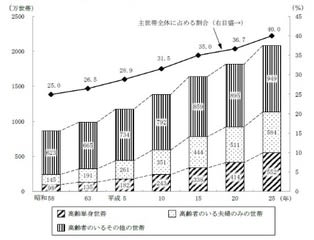

4、高齢者の住まい 高齢者のいる世帯は、2,000万を超えた。

高齢者のいる世帯の推移

グラフの下から高齢者単身世帯、高齢者夫婦のみ、高齢者を含むその他の世帯

5、高齢者の家計 交際費、保険医療費への支出割合が高い。支出が収入を上回る世帯が多い。

高齢者世帯でもネットショップ利用が増加している。

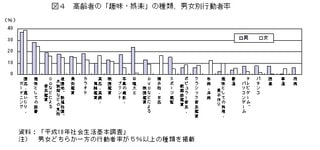

高齢者の趣味

トップから、男性、園芸・ガーデニング、 読書、日曜大工、

女性は園芸・ガーデニング、読書、演芸・演劇鑑賞

ところで、この敬老の日は、いつ頃から始まったのか? ウイキペディアなどから調べてみました。

もともと、兵庫県で昭和22年(1947年)に、“老人を大切にし、年寄りの知恵を借りて村作りをしよう” と、農閑期の

気候も良い9月中旬の15日を “としよりの日” と定めたのが始まりとされています。 それが全国に広がり、

名称も “老人の日” に改められ(昭和39年)、 さらに、昭和41年(1966年)に国民の祝日 “敬老の日” として

定められました。

また、2002年までは、毎年9月15日を敬老の日と定められていましたが、2001年のいわゆる “ハッピーマンデー制度” の

実施によって、翌年2003年からは、9月第3月曜日と定められました。 しかし、2003年の第3月曜日は、

15日であり、実質的に第3月曜日(15日以外の日)となったのは、2004年からということになりました。

今年も、第3月曜日が丁度15日に当たりましたね。

着実に、しかも急速に高齢化に向かっていることは、以前からもわかっていましたが、改めて、数字で示されると

認識を新たにせざるを得ませんし、そして、人口減が重なっている訳ですから、高齢者の割合はどんどん増加し、

国全体の活力がそれだけ弱体化して行くとともに、ハード、ソフトの維持費用負担をどのように賄って行けばよいか、

まことに頼りない帰着しか見えてこないのです。

やはり、“地方再生”、“雇用増進”、“結婚・子育て推進”、“年寄りの活用”がキーですね。