リオ五輪は、連日熱戦が繰り広げられています。 これまでの五輪より、熱心にテレビ観戦

しているように感じています。 東京オリンピックが決まったから? 次々と日本の選手がメダル

獲得して盛り上がっているから? などからかもしれません。

今日の読売新聞に、オメガの計時技術に関する記事が紹介されていました。 花形陸上男子

100m、200m決勝は、ウサイン・ボルトが史上初の3連続金メダル獲得の偉業を達成しました。

その、100m決勝タイムは、1位ボルトの9.81秒、2位9.89秒でその差100分の8秒、続いて3位は

100分の2秒、以下各着順は100分の2、1、2、8、2秒差で、結局 決勝8人は、100分の25秒差

の中に入っているというのですね。 陸上競走、競泳などタイムを競う競技は勿論ですが、

五輪に関わらず広くスポーツ界では正確な計時(着順)は最も重要な事柄の一つです。

このようなスポーツばかりでなく、競馬、競輪、競艇などの公営競技もしかりです。肉眼で

判定しにくい際どい順位と計時は、最近では、デジタル技術を用いた写真判定(photo finish)

システムが導入されているのです。 デジタル技術の写真判定は、計時だけでなく、テニスや

バドミントンなどに見られる「チャレンジシステム」による“ラインのイン/アウト”判定にも

デジタル画像処理技術(CG)を用いたシステムが導入されています。大相撲の勝敗「ものいい」

や野球のホームラン、ファウル判定などにもビデオ判定が導入されているのはお馴染みですね。

で、新聞に出ていた記事というのは、オメガは、リオ五輪のTOPスポンサーで、競泳から

アーチェリーまで計時、計測を担当しており、陸上では、スタートのフライングの判定から

ゴール着順位、タイムをすべてオメガ技術で担当しているという。 フライング判定は、スタート

台にかかる圧力が、号砲から0.1秒未満の早さである時、フライングであると検知するのだそう

です。ゴール着順判定には、「スキャン・オー・ビジョン・ミリア」という写真判定カメラを

用いており、なんと1秒間に1万枚写真撮影できる装置が初導入されたのだそうです。従来は、

2000枚撮影できるカメラであったそうです。

これに刺激を受けて、ネット調べをしていましたら、SEIKOにありました。 セイコーも、

オリンピックを始め、国際競技大会の公式計時を担当しており、スポーツのタイマー専門の会社、

その名も「セイコータイムシステム㈱」(1970年、資本金6,000万、東京江東区)という会社が

ありました。オメガは、1932年ロス五輪より計時担当として歴史的な公式スポンサーでありますが、

セイコーも過去5大会(五輪)の公式計時担当を務めているのですね。セイコータイムシステム㈱

のHPより、技術的内容(概要)をここに引用します。

「スリットビデオシステム」(デジタル写真判定装置)というシステムでは、その仕様から

見ると、最大スキャン速度は、1/2000秒、1/5000秒、1/10000秒とありますから、1秒間に

1万枚の写真(デジタル画像)が撮影できるのは、オメガと同じですね。それで、どのような

画像になるかといえば、HPから次の画像を引用しました。

スリット写真のイメージ (セイコータイムシステム㈱HPより)

PC上での画像

これらの画像から、選手のトルソー(頭部・腕・足・脚を除いた胴体部分)に合わせて

確定キーを押すことにより、正確なタイムが決定される。 なるほど・・! よく、ゴールで、

頭をグッと前に出している選手を見ますが、これってあまり意味がないように思えますね。

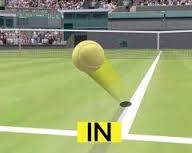

また、これらのタイム競技のシステムではなく、テニスやバドミントンで「チャレンジ

システム」を使うとき、しばらくするとCG画像によって、ラインインかアウトかその落下地点の

画像から一目瞭然と判定できる方式がとられています。これは、「ホークアイシステム」

(Hawk Eye System 審判補助システム)、つまり鷹の目システムによって判定されますが、

1999年にイギリスのホーキンズ博が開発した技術で、テニスには2006年頃から導入されたそうです。

テニスコートの周りに、8~10台のカメラを配置して、ボールの軌跡からその着地点を画像処理

して表示するシステムです。(ホークアイイノベーションズ㈱は2011年にソニーに買収されて

いるそうです。) バドミントンの場合は、シャトルコックの重量は約5gで羽が付いているため、

シャトルの軌跡の計算には、テニスボールの場合とは違った計算方法をもちいているとか。

ホークアイ

(ネット画像より)

(ネット画像より)

いずれにしても、スポーツの世界にもデジタル技術が深く、しかも極めつけの部分に導入されて

より正確性を保持するようになってきたのですね。

大相撲にビデオ判定が導入されたのは、1969年といいますから、割と以前から人の目以外の

判定基準が導入されているのですね。ネットによれば、この年の3月場所で、大鵬 - 戸田戦で、

大鵬の46連勝がかかった重要な一番の時、物言いにより行司差し違えという誤審があり、さらに、

物言いが長時間に及んだため、次の5月場所から導入されたという。

また、競馬ではお馴染みですが、鼻、頭、首差などの僅差の判定には欠かせないと思いますが、

ネットによれば、その昔(1972年12月3日に東京競馬場]で開催された第22回クモハタ記念)で、

タケデンバードとハクホオショウの着順判定を1着タケデン、2着ハクホオと判定したが、これに

疑問が出され、「タケデンハード事件」として記録されているというのです。この時、写真判定も

活用されればよかったのですが、生憎システムが稼働していなかったとのことで、結局審判員の

肉眼の判定しかできなかったらしいのですが、カメラが稼働していなかったというのは、判定を

うやむやにする魂胆ではないかなどとの憶測を生んだそうです。