このところNHKテレビで、山中教授とタモリがキャスターを務める「遺伝子」をテーマ

にした番組が2話シリーズ(5日、12日)であったと思ったら、 昨日(13日)、北海道、

船泊遺跡から出土した縄文人の人骨のDNA解析から、縄文人の遺伝子の特徴が判明した

との発表がありました。

丁度、手元にある会報の最新号に、今年1月に講演された「遺伝統計学で迫る日本人

集団の適応進化」と題した講演記録(岡田随象ゆきのり氏、阪大大学院医学系研究科教授)

がありましたので、この記録やネットなどを参考にして、理解不足ながら以下にその一端

をまとめてみました。

遺伝統計学は、生物の設計図であるゲノム情報の個人差と、病気などの形質情報の個人

差の関わりを調べる学問とありましたが、遺伝統計学をちょっとのぞいただけで、医学

的な内容のほか、数学、統計学、コンピュータ解析、情報科学など大きな壁ばかりがあっ

て、中に入れそうにありませんでした。なので、消化不良や理解に偏りがあることを恐れ

ながら(いつものように)大胆に流していますので、先ずはエクスキューズを・・。

で、会報の講演録は、もとはと言えば、『アフリカで誕生したヒトは、多くの集団に

分妓しながら世界中に拡散した。各地のヒト集団は 環境に適応するため、ゲノム配列の

遺伝子変異を通じて、何世代も掛けて形質を変えていった。』 そこで、『日本人集団に

特徴的な形質とは何か・・』との視点で論じられていますが、 先ず、遺伝子とは何か、

形質とは何か、DNAとは・・などの、基本的なことをおさらいしておきたいと思います。

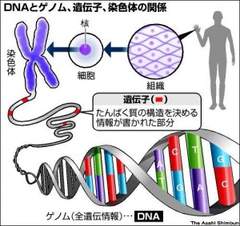

遺伝子というのは、ゲノムの配列を総称した呼び方で、生物の設計図なのだそうです。

このゲノム情報は、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)という4種類

の塩基配列で構成されていて、DNAの中に保存されている。 DNAというのは、2本のヌク

レオチド(リン酸、糖、塩基)の鎖が二重らせん構造を形成していて、ヒトゲノムの場合

は、約30億の塩基配列で構成されており、それらが、細かく折りたたまれて、細胞の核の

中にある23対(46本)の染色体に分割されて納められているというのです。 23対の内、

1対は性染色体で、残りの22対が常染色体とよばれていることは、よく知られています。

遺伝子

(ネット画像より)

(ネット画像より)

染色体の本数や塩基配列の数は生物種によってそれぞれ違っています。大麦は、染色体

が14本、小麦は42本、猫は38本、キンギョは104本・・で、染色体が多い程(塩基配列が

長い程)高等な種であるわけではないようです。 染色体数や塩基配列は、進化の過程で

その生物に最適な形に決まったと考えられているとあります。

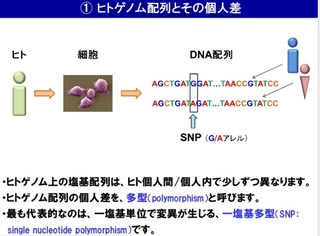

ヒトゲノムの塩基配列は、個人間で少しずつ異なった部分があり、これを「多型」と

いうそうですが、代表例として塩基が1つだけ置き換わった「一塩基多型」(SNP)があり

ます。

SNPは、最初は一人のヒトの中で起きた突然変異によるものですが、それが、子孫に引き

継がれて集団内に拡散し、あるものは、子孫に伝わらずに消失してしまうのです。そして

このことは、①集団内で新たに生じるSNPと消失するSNPはほぼ同数、②頻度の低いSNPほど

多く存在する、③ゲノム配列上でSNPの起きる場所と置き換わる塩基の種類の組み合わせは、

各集団に於いて少しずつ違った分布をとる、④ヒトの様々な形質を規定するのは③の組み

合わせである・・ことが判明しているのだそうです。

岡田氏資料の一部(ネット講座資料から)

ヒトゲノムの塩基配列が同一だと、外見もそっくりになり、配列が少し似ると外見も少

し似る(親子、兄弟姉妹) 人種、髪や皮膚の色などは、SNPの組み合わせで規定されて

いるとあります。

テレビでは、人気俳優のDNAから外見を創造した写真がありましたが、まさしく本人が

再現されていました。昨日発表の縄文人女性の顔も再現されていて、眼の色が茶色、シミ

が多く肌の色が濃い、細く縮れた毛、血液型はA型、お酒に強いなどが判明したとあります。

ヒトゲノムの解析は、2003年の「国際ハップマップ計画」やその後の‛08年国際プロジェ

クトの「千人ゲノム」などで、複数集団に属する多数のヒトゲノムが解読されています。

さらに「次世代シークエンサー」(塩基配列やアミノ酸配列を読み取る装置)の開発に

より解読効率は劇的に向上したのです。2000年頃の解読コストは1人あたり百億円でしたが

現在は十万円以下になり、ヒトゲノム研究は大規模化したのです。

上述の通り、遺伝統計学は、遺伝情報と形質情報の関連を、統計解析を通じて評価する

学問です。遺伝情報とはすなわちゲノム塩基配列(DNA)のことで、個人間で99.9%同じ

ですが少しずつ違っている・・形質情報とは表現型のことで、性別、身長、体重、外見、

病気など個人の形質として外から観測可能なものをいいます。血液型も、関連する遺伝子

領域のSNPの組み合わせ(遺伝情報)で決まるのだそうです。

遺伝情報の個人差と形質情報の個人差を結びつける研究が、今大流行なのだそうです。

難しいので骨が折れますが、もう少しです。お付き合いください。

突然変異によって、ある集団に発生した新たな遺伝子変異は、子孫に受け継がれる過程

で頻度が変化し、ある変異は減少し消滅します。別の変異は頻度が増大し集団に拡散して

行きます。全員に拡散すれば、もはや変異ではなくなります。

ある変異を持つことが生存に有利(不利)な場合、変異の頻度はその集団内で急増

(急減)しますが、これを「選択」といっています。

環境に適応する過程で、変異への「選択圧」が働き、変異の頻度が変化して遺伝的多様

性が生じたとするのがダーウインの「自然選択説」だそうです。

15万~10万年前にアフリカの森で暮らしていた類人猿がサバンナに進出し、ヒトへの

進化が始まったとされ、その後、アフリカを出て多くの集団に分妓しながら、また他の

ホモ属と交雑しながら世界中に拡散しました。 異なる地理的環境で異なる選択圧に晒さ

れて、アジア人、欧米人、アフリカ人など集団ごとに遺伝子変異の頻度に差が生じてきた

のです。

つまり、「適応進化」してきており、日本人集団についてこの適応進化がどのように

行われたかの研究の結果、次のような内容が判明したとありました。日本人集団に低頻度

で起きた遺伝子変異の分布から「近い過去(約3000年前)に、日本人集団は4か所の遺伝子

領域において強い選択圧を受けた」ことから、「日本人集団は、飲酒量などアルコール

代謝と、脂質や血糖値、尿酸値など栄養代謝に関わる形質に強い選択圧を受けた」と判明

したのです。

日本人集団が強い選択圧を受けて獲得したのは、アフリカ地域のマラリア耐性でもなく

欧米人のような高身長でもなく、アルコールや栄養に関わる形質だったとありました。

日本人集団は、過去数千年の間に、お酒に弱くなる変異の頻度が増えたということだそう

で、これは、稲作を営む東アジアでも観測されるそうです。

この分野の研究は、今後、企業と連携して、最新型のシークエンサーやスパコンなどに

よるビッグデータ解析が進められ、ヒトゲノムデータから疾患病態解明や新規ゲノム創薬

を目指し急速に進展することが予測されています。

お疲れさまでした。