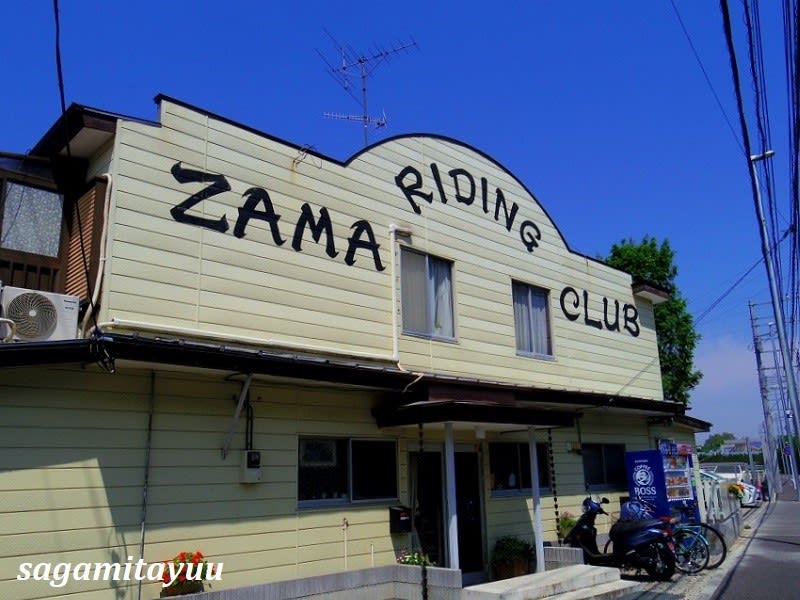

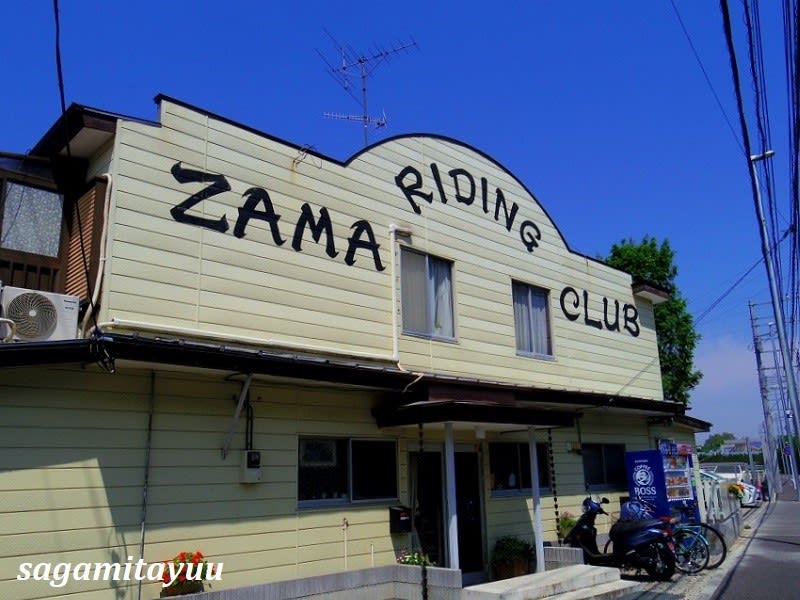

座間市栗原に1974年設立の伝統ある乗馬クラブ「座間近代乗馬クラブ」はある。当クラブは年間30以上の競技会に参加し優秀な成績を収めている名門のクラブである。当クラブには体験コースがありビギナー・初心者から上級者まで経験豊かなインストラクターが丁寧に指導してくれるようである。ここは「日本IBM」、「日本歯科大学」、「日本女子大学付属高校」の馬術指定馬場となっている。現在40頭以上の馬を所有しており施設は「クラブハウス」、「厩舎」、そしてもちろん「馬場」がある。馬はもともと温厚で人に対して従順であるが、信頼を見極める敏感な動物。人馬一体となって馬場でレッスンを受けている様子、馬場を軽やかに周回する様は優雅で縁のない相模太夫にはなんとも羨ましい限りである。(1905)