今年も数ヶ所「アジサイ寺」と言われている寺院巡りに赴いた。訪れるたびに境内、参道を美しく彩るアジサイが何故寺院に多いのだろうか、どういう関係があるのだろうか?と言う興味が湧いてきた。調べを進めていくと「アジサイ」は古来より「厄除けの花」、「霊力を秘めている花」と言われていることが分かった。またアジサイは七色に変化する特性・特徴があることから「七難即滅」とか「七福即生」の花とされ「お寺」に適した花木として重宝がられ多く植えられらる様になった。「アジサイ」の咲く梅雨の頃は気温の変化が激しい時期のため、医療の発達していない時代には多くの病人や病死者が出た。そのために寺によっては死人に手向ける花とも呼ばれている。過去に流行病等があった地区の寺に多く植えられていた。医学の発展で流行病による死者が減った後もアジサイが挿し木などで容易に栽培できること、書画等でその美しさが目を引くことになり日本全国の多くの寺で植えられるようになった。梅雨時の古寺に彩りを添えるため、観光の目玉、名所にもなる寺院も多くなった。もう一つ意外な関係性としては「甘茶」との関係である。「アマチャ」は「ガクアジサイ」と酷似しておりアジサイの変種である。この葉を発酵させてお茶にする。お釈迦様誕生時、産湯に「甘茶」を注いだという伝えから今でも花祭りには仏像に甘茶をかける習わしがあるのはその為である。最後に寺院の立地関係が深い。古来より寺院は修行・修練の場であり、神聖な山に必然的に建てられる様になった背景がある。山や丘は地形上斜面が多く直射日光が当たり過ぎない、しかも水捌けもよく、アジサイが成長、生育に適合した条件を満たした格好の場所である。更に更にアジサイは成長が早く、地中にしっかりと根を張り巡らせるため、崩れやすい斜面などに植えることで土砂崩れなどを防ぐ「土どめ」の役目も果たしている。以上の説や伝えに倣い、参考にしてアジサイが多く植えられらるようになったと結論付けてもいいかもしれない。現在「あじさい寺」として有名なお寺が各地にある。最も本数が多く規模が大きな寺院は愛知県の「補陀寺」で60000本、同じ愛知県深溝に松平家の菩提寺で「三河のあじさい寺」としても知られる「本光寺」には10000本が植栽されているという。また兵庫県には「あじさい神社」と呼ばれている「相生若狭天満神社」が有名で4000本が植栽されている。また関東で「あじさい寺」が多いのは鎌倉、「円覚寺」を始めとする「鎌倉五山」、そして何といっても鎌倉一ともいわれる「名月院」、そして「長谷寺」、極楽寺、成就院である。また川崎では長尾の「妙楽寺」、柿生の「浄慶寺」も肩を並べるくらい美しく人気があるお寺である。梅雨期の風物詩といえば美しく彩るアジサイは今や寺院や神社に限らず公園とか庭園や遊園地、田園や鉄道沿線、道路の街路樹としても多く植栽されている。雨が続いてジメジメとした鬱とおしい日が続くと気分も憂鬱になりがちだがそんな中で美しい色合いのアジサイの花が雨で濡れている姿は一服の清涼剤として、心を癒してくれる存在であり、幸運を招き、魔を退ける力があるようである。(2006)

~明月院

~長谷寺

~成就院

~妙楽寺

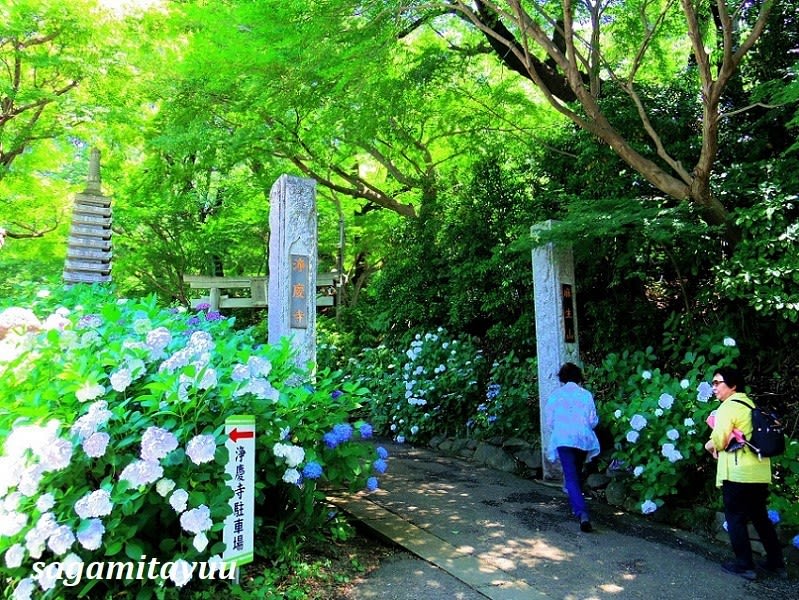

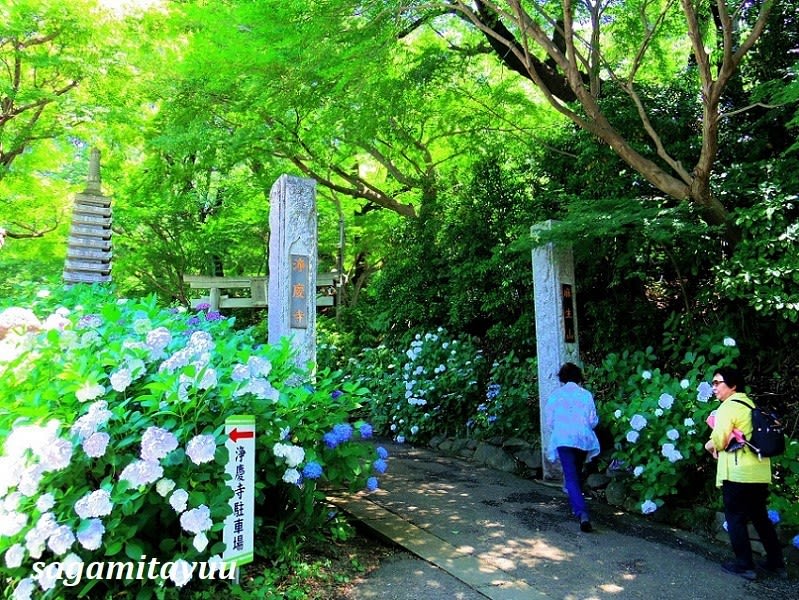

~浄慶寺

~極楽寺

~明月院

~長谷寺

~成就院

~妙楽寺

~浄慶寺

~極楽寺