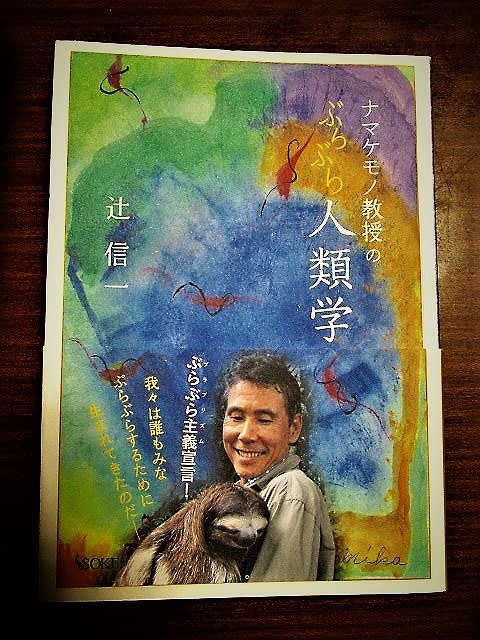

ブータンや南米など辺境の地を訪ねてそこに現代が失った大切なものを発見していく旅のエッセイをまとめた、辻信一『ナマケモノ教授のぶらぶら人類学』(SOKEIパブリッシング、2012.8)を読む。

本書に再三「下向きに、後向きに」という言葉が出てくるが、その理由は、「現代の宗教と化した<経済>なるものの絶対性を引きはがして、他にもいくらでもある選択肢のうちのただひとつにすぎないことを示したい」とした。

前へ前へという姿勢が近代社会を貫いている(鷲田清一)という言葉を引用して、「そもそも時間を直線的なものに見立てて、生きるということをひとつの方向へ向かうことであると考えるのも、思い込みである」とする。

その結果として、「現代社会の特徴を一語で表せと言われたら、ぼくは<過剰>と答える。

「過剰を引き起こしてきた<上向き・前向き>志向は、……<ファスター(より速く)、ビガー(より大きく)、モア(より多く)>という現代経済中心社会の真言(マントラ)に対して、ぼくが掲げるのは<スロー・スモール・シンプル>というSで始まる三つの美しい言葉だ。」

そこには、「豊かなはずの日本人があまり幸せそうでないのはなぜ?」の答えを提起している。

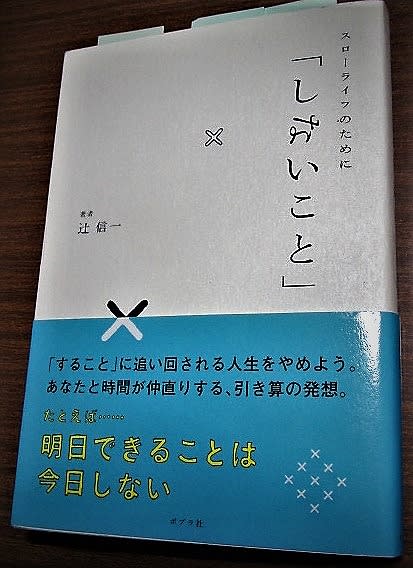

過剰を支えているのは「すること」の過剰=忙しさ、それをほぐしていくのが本書『スローライフのために・しないこと』(ポプラ社、2009.12)だ。

日本は明治以降列強に追いつこうと「頑張り」、戦争までして敗戦を迎えるも「頑張り」で豊かさを手中にした気でいる。

しかし、「多くの人が喜びよりストレスを感じ、うつうつとしている。がんばり、がんばり過ぎて、息苦しい社会を作りだしてしまったのではないか」と問う。

本書に再三「下向きに、後向きに」という言葉が出てくるが、その理由は、「現代の宗教と化した<経済>なるものの絶対性を引きはがして、他にもいくらでもある選択肢のうちのただひとつにすぎないことを示したい」とした。

前へ前へという姿勢が近代社会を貫いている(鷲田清一)という言葉を引用して、「そもそも時間を直線的なものに見立てて、生きるということをひとつの方向へ向かうことであると考えるのも、思い込みである」とする。

その結果として、「現代社会の特徴を一語で表せと言われたら、ぼくは<過剰>と答える。

「過剰を引き起こしてきた<上向き・前向き>志向は、……<ファスター(より速く)、ビガー(より大きく)、モア(より多く)>という現代経済中心社会の真言(マントラ)に対して、ぼくが掲げるのは<スロー・スモール・シンプル>というSで始まる三つの美しい言葉だ。」

そこには、「豊かなはずの日本人があまり幸せそうでないのはなぜ?」の答えを提起している。

過剰を支えているのは「すること」の過剰=忙しさ、それをほぐしていくのが本書『スローライフのために・しないこと』(ポプラ社、2009.12)だ。

日本は明治以降列強に追いつこうと「頑張り」、戦争までして敗戦を迎えるも「頑張り」で豊かさを手中にした気でいる。

しかし、「多くの人が喜びよりストレスを感じ、うつうつとしている。がんばり、がんばり過ぎて、息苦しい社会を作りだしてしまったのではないか」と問う。

(画像は氏のツイッターから)

(画像は氏のツイッターから)