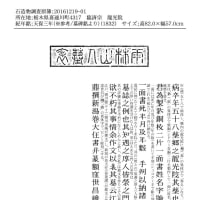

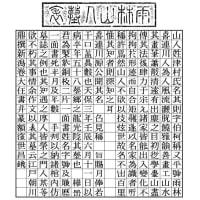

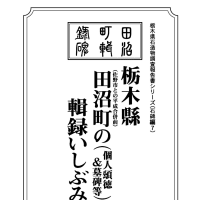

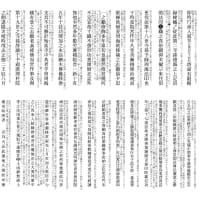

天気予報では、今日は春を思わせる暖かい陽気になる言葉を信じ、栃木市の太平山公園・謙信平へ行く。目的は、明治時代に於けるこの地域の漢文はそのほとんどの人が学んだという中村靖翁の「綽軒中島先生遺愛碑」の石碑調査に行くことにした。だが、謙信平まで来てみたが、どんよりした曇り空。それでも、私にとっての嬉しいことは、その代わりに風がないこと。拓本を採るには最高と大喜びして碑のある場所へ向かう。そして来てみれば、その脇に並んで真ん中から見事に折れている上記に掲載した写真のような石碑があった。篆書を見てみると「添野五耕翁碑」とある。しかもその撰文は、彼の森 保定(鴎村)である。「ヨシッ、今日はこの2基を物にしてやろう」と決めて、まずはその2基の水洗いから始めたが、何しろ今まで誰も磨いたことがないとみえ、酷い汚れよう。金属束子と亀の子タワシで、その2基を今までとは見違えるようにしたのは既に10時半を回ってしまった。いずれにせよ、小さい方の目的としてやってきた中島先生翁の石碑から手拓開始。全紙で1枚の大きさなので、何とかお昼少し過ぎには手拓終了。駐車場へ戻って、昼食を取りながら午後の作戦を一人で練る。本来なら、今日の目的のもう一つは太平山神社随身門の脇にある碑のまだ未調査のままで放置していた碑陰の拓本を取ることにあったが、ここへ来ての目的変更。しかも大きい!。篆額までは私が背伸びしてやっと手の届くほどである。また、文辞にしても画仙紙の長さではどううまく調節しても1字分が足りない。加えて、真ん中に大きな空間がある。そんなこんなで、これを手拓するにはかなりの時間を要すと見て、食事が終わるや早速現場に戻り、まずは篆額から手拓開始。飛び上がるようにしての画仙紙張りに苦労して墨入れまでに予定外の時間を費やす。続いて本文の手拓に入ったが、半切画仙紙三枚を使って終えたのは4時になってしまった。それから又、下部の1文字を追加手拓しなければならない。そしてどうにか荷物を纏めることが出来たのは、既に日が暮れ始めた4時45分になっていた。終わった時には、足は棒のようになり、フラフラ。考えてみれば、実働で7時間近く立ちっぱなしで作業したことに加え拓本採りにこれほど夕方遅くまでした記憶がない。それでも昨年から始めて、ようやくその効果が出てきた減量作戦が功を奏し、足腰の痛みが再発しないことに感謝しつつ車に戻ったときは既に暗くなった5時を少し回っていた。

車の燃料が無くなり、警告ランプが点灯しているが、途中でガソリンスタンドへ立ち寄るのも面倒となり、そのまま進行し、何とか家に着くことが出来た。そしてクタクタの身をコタツに入れて夕食を取るも、風呂に入る気力もなくなりそのまま爆睡。朝、目覚めると足腰のどこも痛くなし。それ以上に、体のべたつきが気になり、朝風呂に入って昨日の疲れを流れ落とす。

天気予報に惑わされなければ、本来なら今週はフィールドワークに出かけない筈だった。その分、次回は寒そうだったら躊躇なくどこへも出かけずに今回の碑文清書をしたいと思っている。何しろ、1月12日に調査した足利市の石碑一基の清書がまだ終わっていないので、それまでにはその作業に取り掛からなければならない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます