一人読書会の第8回は、

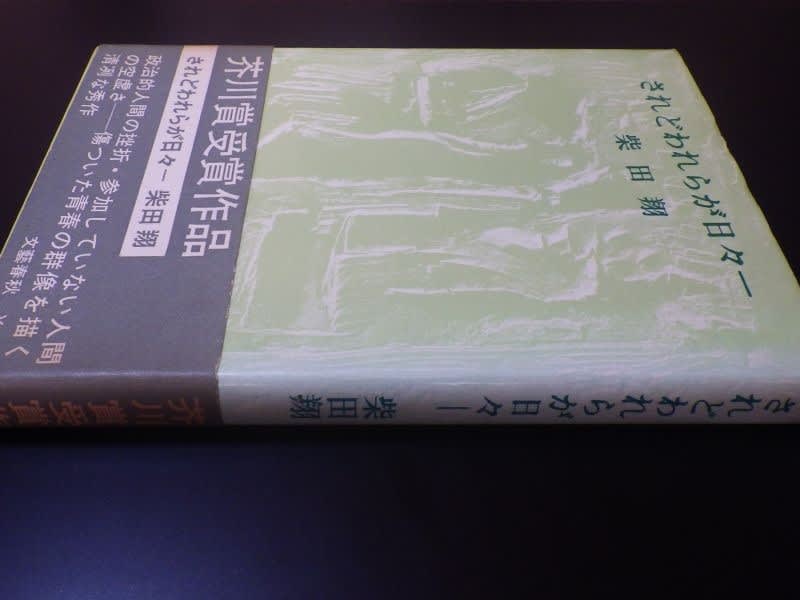

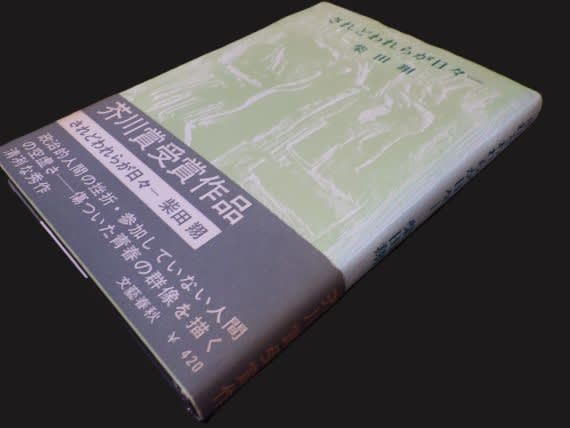

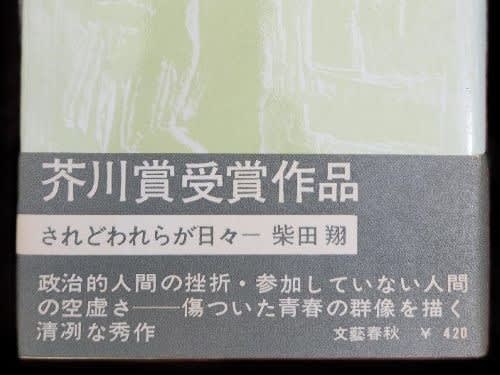

柴田翔の『されどわれらが日々――』。

1963年に同人誌「象」(7号)に発表されたのち、

1964年の「文学界」に転載された、

1960年の学生運動を背景とした(原稿用紙にして300枚ほどの)青春小説である。

この作品は1964年に文藝春秋社より出版され、

1964年上半期の第51回芥川龍之介賞を受賞している。

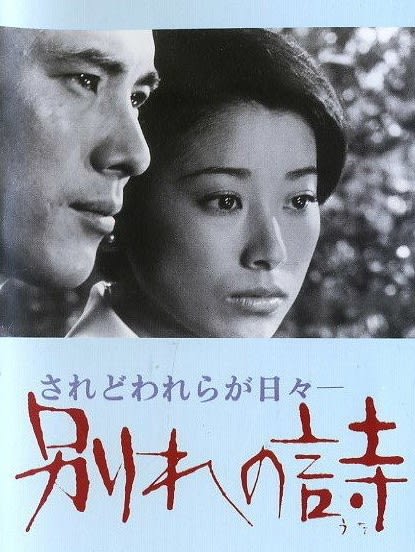

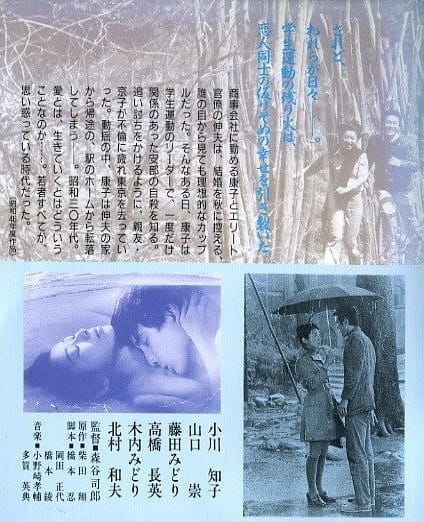

1971年には、『「されどわれらが日々-」より 別れの詩』とのタイトルで、

山口崇、小川知子主演で映画化もされている。

小説は、1964年の発表だが、本当によく売れたのは1970年前後で、

結果的に186万部のベストセラーとなり、

この時代の若者のバイブル的存在の本となった。

私が初めてこの小説を読んだのは、高校2年生の頃(1971年頃)で、

この頃も『されどわれらが日々――』は書店の目立つ場所に置いてあった。

学生運動も下火になりつつある頃であったが、

(私が高校・大学時代に愛読した)高野悦子の『二十歳の原点』が刊行されるなど、

学生運動関連の本が多く刊行されていた時期と重なる。

そんな中でも『されどわれらが日々――』は、

その恰好好いタイトル、(当時としては珍しく斬新で)恰好好い「翔」という作家名、

加えて芥川賞受賞作ということで、一際目立っていたように思う。

私が今回再読したのも、この時期(1971年)に書店に並んでいた単行本の第75刷で、

当時のことを思い出しながら懐かしく読んだのだった。

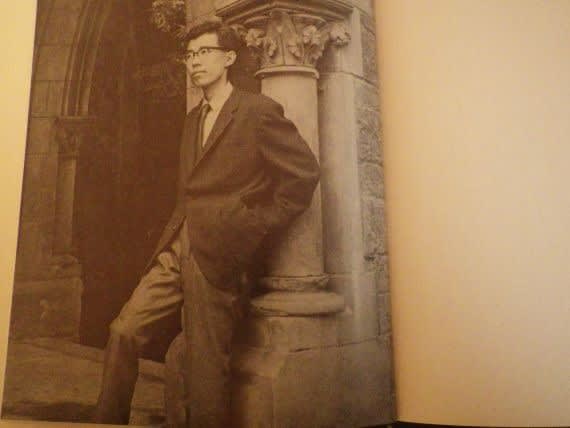

【柴田翔】(しばた・しょう)

ドイツ文学者

1935年、東京都生まれ。ドイツ文学者として、東京都立大助教授、東大教授・文学部長、共立女子大教授を歴任。『内面世界に映る歴史 ゲーテ時代ドイツ文学史論』など著書・訳書多数。作家として、小説のほか絵本やエッセーも手がけてきた。

『されどわれらが日々――』は、こういう書き出しで始まる。

私はその頃、アルバイトの帰りなど、よく古本屋に寄った。そして漠然と目についた本を手にとって時間を過ごした。ある時は背表紙だけを眺めながら、三十分、一時間と立ち尽くした。そういう時、私は題名を読むよりは、むしろ、変色した紙や色あせた文字、手ずれやしみ、あるいはその本の持つ陰影といったもの、を見ていたのだった。

英文学専攻の大学院学生である私(後に「大橋文夫」という名であることが判明)は、

時折古本屋に寄っては、様々な本を眺める。

題名さえ聞いたことのない英文学関係の古ぼけた翻訳書を手に取るときは、

真っ先に“訳者あとがき”を読むことに決めている。

“訳者あとがき”における訳者の学者めいた興奮は、

もしかしたらその人が、一生に一冊だけ出せた本のせいなのかも知れない。

しかしそうして苦労し、期待をかけて出版された本は、

誰にも知られることのないままに忘れ去られ、古本屋に並べられているのだ。

それは、卒業したらどこかの大学で語学教師になり、一生に一冊ぐらいは翻訳書を出し、

興奮した“訳者あとがき”を残すであろう自分の、寂しい未来図のようにも思えるのだった。

雨の降る秋の夕方、私は古本屋で、Hという作家の、完結したばかりの全集を目にする。

思った以上に値段が安かったので、私はそのH全集を買う。

私には、翻訳係兼タイピストとして商事会社に勤めている節子という婚約者がいる。

遠縁の親戚にあたり、また、親同士が親しかったため、

節子とは子供の頃からのとても親しい間柄だった。

お互いに、恋愛らしい気持ちの盛り上がりはないが、

周囲が望むままに、二人は私が学業を終えたら、結婚することを決めていた。

私たちは恋し合うこと、あるいは恋人らしく愛し合うことはできまい。それは仕方がないことだ。だが、私たちは互いに好意を持ち合っている。私たちはうまくやって行けるだろう。(15頁)

私が実家で暮らしている節子の家を訪ねたり、

また、下宿に節子がやって来たりしては、一緒に過ごしている。

燃えるような愛こそないものの、お互いに満足し、慈しみ合っている二人。

しかし、ご飯を作ってくれた節子は、

「私、こうやって、一生あなたのお食事、作って上げるのかしら」

となんだか実感がなさそうに、そしてどこか憂鬱そうに呟くのだった。

そんな節子に、私はこんな風に自分の人生観を語る。

ぼくは思うんだけど、幸福には幾種類かあるんで、人間はそこから自分の身に合った幸福を選ばなければいけない。間違った幸福を摑むと、それは手の中で忽ち不幸に変ってしまう。いや、もっと正確に言うと、不幸が幾種類かあるんだね、きっと。そして、人間はそこから自分の身に合った不幸を選ばなければいけないのだよ。本当に身に合った不幸を選べば、それはあまりよく身によりそい、なれ親しんでくるので、しまいには、幸福と見分けがつかなくなるんだよ。(20頁)

本棚に並べられていたH全集を手に取り、押されていた蔵書印を見た節子は、

それがかつての知り合いで、共産党の活動に熱心だった佐野という学生のものではないかと言う。

しかし、蔵書印をし、書き込みを残すほど大切にしていた全集ならば、

佐野は何故手放すようなことをしたのか。

佐野が現在どうしているか、佐野の知り合いに訊ねるなどして調べていた私と節子は、

佐野が自殺をしてしまったことを知る。

遺書のような形で、友人に送られた佐野の手紙は、

私と節子、それぞれの心を揺り動かすこととなっていく……

以上は、「序章」「第一の章」のあらすじで、その後の、

「第二の章」は、佐野の手紙の全文、

「第三の章」は、佐野の手紙を読み終えた私と節子のその後、

「第四の章」は、節子が語る「白い海の記憶」、

「第五の章」は、節子が語る(不倫をしている)「和子とF」の話と、節子の鉄道事故、

「第六の章」は、節子の手紙の全文、

「終章」は、私の述懐。

という具合に、「私」という一人称の本文の他に、手紙や手記のような章もあり、

なかなか複雑な構造をしている。

それでも、端正な文章や文体、節子という女性が登場するところなどから、

『風立ちぬ』の堀辰雄を思い浮かべたし、

「手紙」や「手記」を用いたところが、

『こころ』の夏目漱石や、『草の花』の福永武彦などを想起させた。

ただ、内容的には、

1955年の共産党第6回全国協議会(六全協)の決定で、

山村工作隊が解体されることとなった後の、虚無感の漂う時代の中での、

出会い、別れ、闘争、裏切り、死を経験しながらも懸命に生きる若者たちを描いているので、

そこに柴田翔の個性、独自性といったものがあったように思う。

もし、今の若者がこの小説を読んだならば、どのような感想を抱くのだろう。

2002年に刊行された林真理子の「20代に読みたい名作」(文藝春秋刊)でも、

本作『されどわれらが日々――』を採り上げていて、冒頭にこう記している。

この本を読んだ人十人が十人、おそらくこう言って驚くに違いない。

「昔の大学生って、こんなに頭がよくて大人だったわけ?」

主人公が東大の大学院生ということを差し引いても、やはりこの小説に登場してくる若者たちは凄い。喋っている会話までまるで違うのだ。

そして、こうも書く。

今回読み返してみて私なりにふうーんと感慨をもったところが幾つもある。それは主人公の恋人節子が、彼に対して常に敬語を使うところだ。

「ねえ、お元気なの。今、何していらっしゃったの」

言っておくがこの節子というのは、主人公の婚約者で既に深い仲である。遠縁の娘で親が決めた許嫁ということであるが、しょっちゅう彼の下宿でそういうことをしている。現代において、セックスをしている男女がこんな口調になるということが考えられるだろうか。このあたりからも六十年代の空気を感じることができよう。

安保闘争などで、日本の社会全体が揺れていた時代、

頭のいい学生はたいてい政治運動に加わり、左翼的な活動をしていた。

(私のような古い人間は)そんな1960年代、1970年代の雰囲気を知っているので、

本作はそれほど違和感なく読めるのだが、

保守的になってしまった現代の若者にとっては、

摩訶不思議な作品であるかもしれない。(笑)

それでも、真面目に、真摯に時代と向き合っている若者の心情や行動は、

今の若者の心に刺さるものもあるだろうし、共感できるものもあると思う。

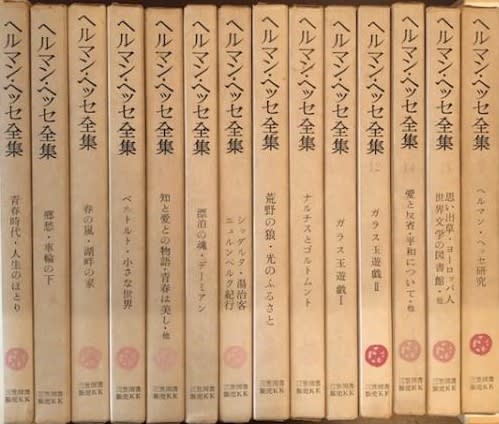

小説の中に出てくる「H全集」とは、

当初、(節子が出てくるので)「堀辰雄全集」かとも思ったが、

柴田翔がドイツ文学者であることから、

やはり「ヘルマン・ヘッセ全集」ではないかと思い直した。

両者とも、ノスタルジックな雰囲気の漂う牧歌的な作品が多く、

私の好きな作家でもあるのだが、

柴田翔の文章を懐かしく感じられるのは、

柴田翔自身も、これらの作家たちに多少なりとも影響されたからではないかと考えた。

高校生のとき、『されどわれらが日々――』を読了後も、

『贈る言葉』(1966年、新潮社)

『鳥の影』(1971年、筑摩書房)

『立ち盡す明日』(1971年、新潮社)

『われら戦友たち』(1973年、文藝春秋)

と、柴田翔の小説は読み続けた。

しかし、(柴田翔の作家としての)長い中断期間があったので、

いつの間にか私の中で柴田翔は過去の作家になってしまっていた。

今回、再読してみて、あの時代のことが鮮烈に蘇ってきて、林真理子と同じく、

〈1960年代の二十歳前後の若者は、今の若者よりもはるかに大人だったのだな……〉

と、感心させられた。

そして、亡くなる人物が意外に多く登場すること、

それから、性に関することも多く記述されていたのも意外であったし、

今回読み直して新たに気づかされたことであった。

清澄で端正な文章、文体で書かれているので見過ごされがちなのだが、

この小説には、人間の本質に迫る重要な事柄が、濃密に描写されているのだ。

高校時代は、一日一冊を日課にしていたし、

とにかく早く読み終えることを目標にしていたので、

内容についてはあまり深く考えてはいなかったように思う。

16、17歳の頃であったし、「死」や「性」のことにもそれほど考えが及ばなかった。

70代になって、二度目の十代ということで、(理由はコチラから)

「一人読書会」として過去の名作を読み返す機会を得て気づかされるのは、

その作品が持つ深みである。

老いたからこそ気づかされることの何と多いことか。

数十年を経て再読する小説も、今初めて読む小説のように新鮮で、

楽しく読むことができるのだ。

10代、20代、30代、40代、50代、60代と本を読み続けてきたが、

70代の読書が一番楽しいかもしれない。

70代なので、

教養が身につくとか、これからの人生に役立つとか、流行に乗り遅れないようにとか、

そういう(どうでもいい、くだらない)邪念が湧かないし、

純粋に作品そのものを楽しめるし、

一日一冊とか、速読しなければ……というような時間の制約やプレッシャーもないので、

ゆっくり、意味が解るまで、時間をかけて読むことができる。

〈これほどの贅沢があろうか……〉

と思う。

来年は、もっともっと、読書の時間を増やすつもりでいる。