2010年09月12日に、映画『悪人』(李相日監督)のレビューを書いた。

2013年11月07日に、映画『さよなら渓谷』(大森立嗣監督)のレビューを書いた。

(タイトルをクリックするとレビューが読めます)

このふたつの映画は素晴らしい作品であったし、傑作と思ったので、

けっこう力を入れてレビューを書いたのだが、

レビューをアップした当初はあまり読まれている気配はなく、

反響も手応えもなかった。

だが、いつの頃からか、

ブログ「一日の王」の人気記事ランキングの上位に入るようになり、

今では、

“映画『悪人』”や“映画『さよなら渓谷』”のキーワードでYahoo!検索すると、

いつも1頁目で表記されるまでになっている。

多くの人に読んでいただいているのを実感できるようになった。

思い入れのあるレビューなので、素直に嬉しい。

映画『悪人』も、映画『さよなら渓谷』も、

どちらも吉田修一の小説が原作だったということもあって、

吉田修一の小説は映画化に適しているのではないか……

いや、適しているというより、

映画化すると傑作になりうる要素があるのではないか……と考えるようになった。

相性の良さを感じるようになったのだ。

以来、吉田修一原作の映画を心待ちにするようにもなったのだが、

ようやく、その期待に応える作品が完成した。

映画『怒り』である。

監督は、映画『悪人』と同じく、李相日。

渡辺謙、宮﨑あおい、松山ケンイチ、妻夫木聡、綾野剛、森山未來、広瀬すずなど、

私が高く評価している俳優が勢揃いしており、

期待に胸をふくらませて公開日を待った。

そして、公開初日(9月17日)に、映画館へ駆けつけたのであった。

ある夏の暑い日に、八王子で夫婦殺人事件が起こる。

窓は閉め切られ、蒸し風呂状態の現場には、『怒』の血文字が残されていた。

犯人は顔を整形し、全国に逃亡を続ける。

八王子署警部補の南条邦久(ピエール瀧)と、

巡査部長の北見壮介(三浦貴大)は必死に捜査するが、

その行方は、いまだ知れず。

事件から一年後。

千葉と、

東京と、

沖縄に、

素性の知れない3人の男が現れる。

【千葉】

千葉の漁港で働く槙洋平(渡辺謙)は、

8年前に妻を亡くしてから、男手ひとつで娘・愛子(宮﨑あおい)を育ててきた。

だが、その愛子が3ヶ月前に家出。

新宿・歌舞伎町の風俗店で働いているところを保護センターのスタッフに発見される。

連絡を受けた洋平は、愛子を千葉の自宅に連れて帰る。

千葉に戻った愛子は、

2ヶ月前から漁港で働きはじめていた田代(松山ケンイチ)と出逢う。

いつしか交際を始めた愛子と田代。

二人の幸せを願う洋平であったが、

前歴不詳の田代の過去を信用できず苦悩する……

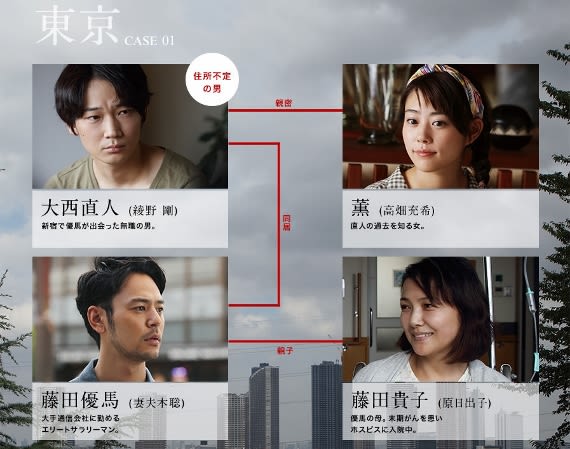

【東京】

大手通信会社に勤める優馬(妻夫木聡)は、

日中は仕事に忙殺され、夜はクラブで出会う男と一夜限りの関係を続けていた。

彼には末期がんを患う余命わずかな母・貴子(原日出子)がいた。

ある日、優馬は新宿で直人(綾野剛)に出逢う。

親しくなった優馬と直人は、同居を始め、互いの関係が深くなっていく。

しかし、直人の日中の不審な行動に、優馬は疑いを抱く……

【沖縄】

男と問題を起こした母と一緒に、

福岡から夜逃げ同然でこの離島に移り住んできた高校生の泉(広瀬すず)。

ある日、転校先の同級生・知念辰哉(佐久本宝)と共に、

舟で無人島へ渡る。

そこで泉は、バックパッカーの田中(森山未來)に遭遇する。

学校が休みの日に、那覇へ出掛けた泉と辰哉だったが、

そこで泉が不幸な事件に巻き込まれる。

その事件をきっかけに心を閉ざした泉と、

彼女を救えなかったことに苦悶する同級生の辰哉。

親身に支える田中であったが……

殺人犯を追う警察は、新たな手配写真を公開する。

そのことにより、

手配写真に似ている(千葉、東京、沖縄の)三人の男と、

周囲の人物たちに変化が訪れる。

愛した人は、殺人犯だったのか?

〈それでも、あなたを信じたい〉

そう願う各人に、信じたくない結末が突きつけられる……

映画『悪人』の時も、映画『さよなら渓谷』の時も、

原作である小説は、映画を見る前にすでに読んでいた。

ストーリーを知っていると、

レビューを書く時には有利にはたらくが、

純粋に映画を楽しむという意味では、不利にはたらく。

幸いなことに、今回はまだ原作の小説『怒り』は読んでいなかった。

そこで、これまで試したことのないことをやってみた。

小説は上・下巻の二巻になっているので、

映画を見る前に、上巻のみを読み、

物語の背景をしっかり把握して、

映画を鑑賞し、楽しんだ後に、下巻を読む。

こうすると、結末を知らずに映画を楽しめるし、

映画鑑賞後に、映画と小説の違いを知ることができる。

この方法は、功を奏した。

映画を存分に楽しみ、

より深く物語を知ることができたからだ。

結論から言うと、

映画『怒り』は傑作であった。

今年(2016年)見た日本映画では、

『俳優 亀岡拓次』

『リップヴァンウィンクルの花嫁』

『殿、利息でござる!』

『海よりもまだ深く』

『ヒメアノール』

『日本で一番悪い奴ら』

『二重生活』

『葛城事件』

『セトウツミ』

『シン・ゴジラ』

『ディストラクション・ベイビーズ』

『君の名は。』

『いしぶみ』

などが、傑作、秀作として印象に残っているが、

本作『怒り』は、

今年、これまで見た映画の中では、ナンバーワンの傑作であった。

今年はまだ3ヶ月以上残っているので、

「今年のナンバーワン」とまでは宣言できないが、

少なくとも、

「今年9か月間に見た映画の中ではナンバーワンの傑作」とは断言できるだろう。

それほどの“映画を見る悦び”を私に与えてくれた。

では、何が優れていたのか?

まずは、映画の脚本、構成から。

本作『怒り』の脚本は、李相日監督自身が手掛けている。

『悪人』の時は、原作者の吉田修一も脚本に参加していた。

なのに、今回はなぜ参加しなかったのか?

今回脚本に参加しなかたのは、お二人(李相日、川村元気)には申し訳ないですが「本当に難しいだろうな」と思ったのが理由でして。

と吉田修一は『キネマ旬報』(9月下旬号)で語っているが、

小説『怒り』は、『悪人』よりも構成が複雑で、

安易に答えを用意していないことが、

著者に脚本参加を躊躇わせる要因となったと思われる。

企画・プロデュースを担当した川村元気が語る。

掛け値なしに素晴らしい小説ですが、どう映画化したらよいのか途方に暮れて。しかも吉田さん抜きですからね。『怒り』は上下巻の分厚い単行本で、物語の中心、核心部がドーナツの穴みたいになっていて、空洞であることにちゃんと意味がある。つまり読者に安易な答えを与えず、なおかつ吉田さんの問題意識へと巻き込む高度な書き方なんです。もし映画にするならば、周りの生地を描写しながら、穴と生地との境目も見せなければならない。吉田さんに会う前に、李監督と『怒り』の映画化について話したら「全く見当もつかない」と。でも監督は、「それでもやりたい」と意思表明していた記憶がありますけど。(『キネマ旬報』9月下旬号)

李相日監督も、次のように語っている。

“怒り”とは何なのかを描こうとすればするほど道に迷い、袋小路に入ってしまう気がしましたね。川村くんが言ったように、空洞であることに意味があるから。ましてや犯人捜しや謎解きに力点を置きすぎると、確実に足元を掬われる。そこで登場人物たちの“怒り”の裏側にある不安や恐れを丹念に追っていきました。遠回りになるけれども、描くべき本質は周辺部にある、との思いで。

「誰が犯人か?」というのは、

確かに物語を引っ張って行く力にはなるが、

小説も映画も、そこに力点を置いてはいない。

〈自分の身近な人が容疑者かもしれない……〉

という猜疑心や不安感で、見る者を引っ張っていく。

以前、キャッチコピーでネタバレしていた『さよなら渓谷』のレビューを書いた時にも、

私は次のように記している。

ネタバレうんぬんは、作品的にはあまり影響していなかったように思った。

サスペンス仕立てではあるものの、

被害者と加害者が一緒に生活しているという意外性よりも、

「被害者と加害者がなぜ一緒に生活しているのか?」

の方に主眼が置かれていたからだ。

そして、「なぜ一緒に生活しているのか?」という部分で、

見る者をグイグイと引っ張っていく。

今回の吉田修一作品も、そして映画も、

ミステリー的な謎よりも、もっと深い謎が潜ませてあるのだ。

タイトルは『怒り』であるが、

小説も映画も、怒る人ではなく、怒れない人たちが多く出てくる。

日々怒れないで言葉を飲み込んでいる人々を描くことで、

“怒り”を、より浮かび上がらせるという手法がとられている。

そのために、映画『怒り』は、

登場人物たちの“怒り”の裏側にある不安や恐れを丹念に描いている。

それが、秀逸。

「人は人をどこまで信じることができるのか」

というテーマが、映画の中だけの出来事という他人事ではなく、

見る者の身にも起きることとして迫ってくる。

千葉、東京、沖縄と、

三つの舞台、三つの物語が描かれているが、

それぞれを独立したものとしてじっくり描き出すのではなく、

三つの場所のエピソードを並行して描いている。

原作でもある小説の方も同じ手法がとられているが、

小説も映画も、読み始め、見始めには、とまどいがある。

慣れてくると、それが快感にもなってくるが、

映画の方は、それぞれの繋ぎ目に工夫が凝らされていた。

開幕後しばらくゲイのパーティーシーンが始まり、4つ打ちのダンスミュージックがかかっているのですが、それだけでなく全篇、李監督と話した結果、クラブDJ的な考え方で作品本体を組み立てることになりました。クラブDJって曲をなめらかに繋ぐため、次の曲を途中から微かに流して馴染ませてミックスさせますけど、音響的にそれを応用した編集をしています。

と川村元気が語る通り、

映像よりも音が先行して、映像をなめらかに繋いでいく。

この繋ぎ目の使用だけでなく、音の使い方は本当に優れていて、

時には、音を遮断することで、より大きな音を感じさせる演出もなされている。

それが、最も効果的に行われたのは、ラスト近くの宮﨑あおいのシーン。

とても重要なシーンなのだが、ここで音を完全に消してしまう。

このシーンはとても素晴らしいので、ぜひ映画館で確かめてほしい。

クライマックスシーンには、坂本龍一の曲が流れる。

映像に寄り添うがごとく流れる曲は素晴らしく、

この曲を聴くためだけに映画館を訪れても損がないと言ってもいいほど。

映画『怒り』の優れている点。

次は、キャスト。

渡辺謙、宮﨑あおい、松山ケンイチ、妻夫木聡、綾野剛、森山未來、広瀬すずに加え、

池脇千鶴、高畑充希、原日出子、ピエール瀧、三浦貴大など、

豪華俳優陣が揃っている。

何故か?

それは、映画化に当たって、

原作者の吉田修一から

「『オーシャンズ11』のようなオールスターキャストにしてほしい」

と言われたからだそうだ。

主役級の華やかな俳優が集まった方がいい、というのは暗黙の了解でありました。日陰のキャラクターたちである上に、一人ひとりに劇的な飛躍が起きるわけではない。言ってしまうと、普通の人を演じるわけです。でもそれを普通の人が演じる姿がまるで想像できない。それに尽きるかな。普通の話だからこそ、より華やかさをまとっている人たちが必要だった。あとは、その華やかさを逆に撮影でははぎ取っていく。矛盾するようですけど、そうすることが一番いいと思っていました。

とは、李相日監督の言葉。

オールスター作品のような派手な演出も演技合戦もないし、

むしろ、地味な静かな印象を受ける。

俳優のそれぞれが、役に入り込み、没頭しているためだ。

全員が、どこにでもいそうな人物に見える。

だが、印象が薄いわけではない。

「普通の話だからこそ、より華やかさをまとっている人たちが必要だった」

との監督の言葉通り、むしろ、誰もが強い印象を残す。

普通の人々の、普通の物語ではあるのだが、

子細に一人ひとりを見てみれば、

俳優それぞれが、ものすごくチャレンジしているのが判る。

妻夫木聡と綾野剛はゲイ役だし、

宮崎あおいは風俗嬢だし、

広瀬すずもある事件に巻き込まれることで、すごいシーンを撮っている。

渡辺謙も松山ケンイチも森山未來も、それぞれに冒険的な役柄を演じている。

それに、小説の中にはあった、登場人物の経歴や背景は、

映画ではほとんど説明されないし、語られない。

李監督は、演出時、

「映画には映らない背景を、一瞬で感じさせなくちゃ駄目だ」

と語り、

その人物が発している存在感から、

その人物の経歴や背景を語らせようとしたという。

渡辺謙も、宮崎あおいも、松山ケンイチも、妻夫木聡も、綾野剛も、森山未來も、広瀬すずも、その表情、体型、横顔、後ろ姿などで、その人物が何者であるのかを表現する。

それでいて、特別なことをやっているという感じを見る者に与えない。

ごく自然に演じている。

そこがスゴイ。

おまけに、李相日監督は、演出する時に、

その俳優が持っているキャリアやイメージやオーラのようなものをすべて剥ぎ取る。

その上で、新たな役の演出をする。

その演出法に、俳優たちも全身全霊をもって応える。

原作者の吉田修一が、千葉のロケ現場を訪れた時のことを、

『小説「怒り」と映画「怒り」 吉田修一の世界』(中公文庫)の中で語っている。

おそらくこの『怒り』という映画で、漁村の親父役を演じる渡辺謙さんは「世界のケン・ワタナベ」たる、その一切のオーラを消した演技を、間違いなく各方面から評価されると思う。だが、僕はそれに冗談じゃないと言いたい。

実際、見学させてもらったシーンにいた「槙洋平」の表情や言葉には、この漁村で生きてきた男の体温があった。だからこそ、冗談じゃないと僕は言いたいのだ。この『怒り』という映画で、渡辺さんは一切のオーラを消したのではなく、五十年以上、この漁村で辛抱強く生きてきた男のオーラを完璧に纏っているのだと。

このことは、他の俳優たちにも言えることで、

映画を見ている間中、驚きの連続であった。

小説の上巻のみを読んで映画を見たのだが、

愛子役の宮﨑あおいは、最も原作のイメージから遠い女優だと思っていた。

あの賢そうな宮﨑あおいが、本当に愛子を演じているのだろうか……

そして、映画を見て、驚愕した。

完璧に愛子になりきっていたのだ。

〈もう、愛子役は、宮﨑あおい以外は考えられない〉

と思わされるほどに。

宮﨑あおいの女優としての凄さをあらためて思い知らされたのだった。

妻夫木聡と綾野剛のエピソードも私を驚かせた。

妻夫木聡と綾野剛は、ゲイのカップルを演じている。

ロケ現場を見学した時の模様を、吉田修一は次のように述べている。

ベニヤ板に囲まれた室内は見えないが、セットの周りには大勢のスタッフたちが現在行われているというリハーサルを静かに見守っており、その中に以前『悪人』の映画でもお世話になった衣装の小川久美子さんやヘアメイクの豊川京子さんの顔がある。

早速、近寄って小声で挨拶し、急くように「どうですか?」と尋ねた。

「優馬も直人も、すごくいい」と小川さん。

撮影が順調に進んでいることはすでに耳にしていたが、こうやって現場にいるベテランスタッフの生の声に接すると、更に心強くなる。

「二人ともかなり役作りして入ってるから」

「そうなんですか?」

「ずっと二人で暮らしてるんですよ」

「え?」

「撮影前から一緒に暮らして、毎日同じベッドで寝て、一緒にお風呂入ってるって」

「え?」

「撮影中も、ずっと手繋いでいたり、キスしたり、イチャイチャしてますよ」

(『小説「怒り」と映画「怒り」 吉田修一の世界』)

原作者である吉田修一と同じく、

私も「え?」と思った。

このことを妻夫木聡は、吉田修一との対談で、次のように語っている。

二人のシーンのリハーサルをした時に、李さんに「二人ともゲイに見えない。ただの芸能人同士が飯食っているだけにしか見えない」と言われて。それでリハーサルをやめて、映画の『ブエノスアイレス』をみんなで一緒に観たりもしたんです。でもまだ入り込めた気がしないので、結局、剛と、「じゃあ……一緒に住むか」と。『悪人』の時の深津さんと一緒で、剛も受け入れてくれたんです。

(『小説「怒り」と映画「怒り」 吉田修一の世界』)

いやはや、びっくり仰天のエピソードである。

〈『悪人』の時は深津絵里とも一緒に暮らしていたのか……〉

と、こちらはちょっと羨ましい。(コラコラ)

書きたいことは山ほどあるが、

すべて書こうと思ったら、いつ終わるか分らない。

ここら辺りで一度締めて、

時間がある時に、記事を追加していければと思う。

小説を読んだ時にも感じたことだが、

映画を見て、より一層、実感したことがある。

それは、この『怒り』という映画は、

「殺人犯は誰か?」という謎解きの作品ではなく、

千葉、東京、沖縄を舞台とした、

愛子(宮﨑あおい)の田代(松山ケンイチ)に対する、

優馬(妻夫木聡)の直人(綾野剛)対する、

辰哉(佐久本宝)の泉(広瀬すず)に対する、

三つの純愛の物語であるということ。

映画を見終わって、

小説を読み終わって、

しばらく時間が経ってからの実感である。

今の日本映画の水準を知りたければ、

この映画を見るべし。

今は、映画もユーチューブで見られる時代。確かに、そういうものもあってしかるべきだけど、正装して、クラシックをコンサートホールで聴くような感じで見る映画が年に1本ぐらいはあってもいいと思うんですよね。『怒り』はそういう映画になったと思っています。「気軽に見に来てください」と宣伝する映画はいっぱいあるけど、決してそうは言えない映画。僕は、良質なクラシックコンサートを聴くと、1週間ぐらい余韻で生きていけるようなところがある。『怒り』もそういう作品になったので、映画館で見て欲しいなって思っています。(川村元気)

映画に対して、挑んできてもらえればいいかなと思います。払ったお金に見合うのかどうか、そういう気持ちで見に来てもらって構わないと言える映画になりました。(李相日)

映画館へ、ぜひぜひ。