広島市中区の福屋八丁堀本店8階催場で「ひろしま・人と街の物語」という展示会が開催されている(無料)。今年は明治22(1889)年4月1日の市制施行から120年目にあたる。

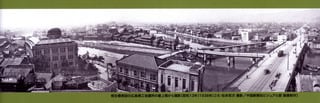

展示の目玉は何と言っても松本若次さん(故人)が昭和13(1938)年頃に撮影した猿楽町(現・大手町)、慈仙寺鼻(現・中島町)界隈の写真である。原爆投下によって消滅する前の美しい街並みを一望できる巣晴らしい資料だ。

薄田太郎さんは「続がんす横丁」の相生橋界わいというエッセイの中で次のように述べている。

明治十年二月、相生橋の恩恵を受ける猿楽町在住の……十一名は、この橋をかけることを広島県当局に願い出ていたが、この年の四月十三日付で相生橋をかけてもよいという許可をえた。

そこで前記の十一名は各方面への資金集めなどに奔走して慈仙寺鼻に埋立て工事などを行ない、明治十一年七月十四日に相生橋を落成開通させたが、記録によると元安川にかけられた方の橋は長さ三十九間一分(約七十一メートル)幅は二間八分(約四メートル)で本川にかけられたものは長さ四十六間六分(約八十四メートル)幅二間八分(約四メートル)であった。

工事費を弁償するために通行の人馬車両などから渡り賃を徴収したが、それも明治二十七年十二月三十一日限りで翌日元日からは広島市の管理になった。

…筆者の大正中期の記憶には東と西の橋が交錯した辺りに福亀という二階建の料亭があり、元安川に添うた南側から相生館という旅館、隣は料亭が並んで、右から「ときわ」「水月」「福亀」「吉川」、そして阿戸医院を置いて「菊亭」の順で慈仙寺鼻特有の料亭風景が並んでいた。

料亭から一軒おいて、そのころはやりのカフェー、それも大カフェー民衆食堂がボリュームのあった二階建でデビューした。夏時分には、色つきの豆電球もふんだんにつりさげ、民衆食堂という大看板を屋上に備えて、純白のユニフォームをつけた、いわゆる少年ボーイを入り口にたむろさせるという新商法が、一躍広島カフェー界の人気を集めた。

薄田さんが言及した相生橋は初代の木造橋のことで、T字の橋は昭和9年に完成した。そして初代の橋は昭和14年頃に撤去されたのでH形の相生橋を拝むことができたのはわずか5年ということになる。そういう意味からも歴史的価値の高い写真だ。

平和記念公園(爆心地)街並み復元図をネットで検索して位置関係を頭に入れておくとなお一層理解が深まるだろう。線路の横を馬が荷車を引いて猿楽町方面に向かっており、のどかな雰囲気を今に伝える。

この他にも多数のパネルが並び、広島市が不死鳥の如く復興していく様が手に取るようにわかる。この展示会は9月1日(火)までなので、夏休み最後の日曜日に、お子さんと一緒に出かけてみてはいかがだろう。