バルブスプリング・コンプレッサーってのは、吸排気バルブの組みバラしに必要な工具である。

「何だ、今さら製作とは。そんなモンも持って無えのか!」

・・・とお怒りの方もいらっしゃる事でしょう。

持って無えワケは無えです。

まあ15年くらい前に自作した物ですが・・・。

作り方がヘタクソだ。

もちろん気に入らない所もあった。でも、その度に切ったり貼ったりしながら使ってきたのだ。毎日使う道具ではないから、その時使えればいい・・・と。

いずれ近い内に製作し直そうと思っていた。とにかく、ヘッドの組みバラしが出来れば良かったのだ。

しかし遂にこの時が来てしまった。

このバルブスプリング・コンプレッサーでは、YZのヘッドには使えない・・・。

俺が接しているバイクは、考えてみれば俺が免許を取った当時の物ばかりである。

オイ、歳がバレるぞ・・・というのはさておき、VMAXやXRを始めとして1980年代後半までの物ばかりである。

VMAXから20年の時を隔てたYZの部品は、何もかもが小さい。リフターの径が、EXで22.5φ。INに至っては3バルブなので更に小さく、20φ。

今まで問題なく使えていたバルブスプリング・コンプレッサーをDOHCに使用する場合は、最低でも25φ以上のリテーナーでなければ使用できない。

VMAXはリフターの径で28φ。XR250はリテーナー径22φだが、バルブスプリングがリフターホールの中に入っている訳ではないので、事実上リテーナー・アタッチメントの径が大きくても使用できる。

しかし自作のこの工具は、リテーナー・アタッチメントを付け替える事ができないのである。

まあ、とりあえずオススメは、キタコのコレでしょう(笑)。

ムカシはバルブスプリング・コンプレッサーなんぞ、一部の濃いマニア向けの工具だったのに、ヘタすりゃ小学生ですらお年玉で買えそうな値段。

いまだにママのオッパイをしゃぶっている諸君は、コレを買って下さい。スミマセン

要するに、バルブの傘を動かないように固定して、スプリングを縮める事が出来る物を作ればイイのだ。

CクランプやFクランプの改造でもOK。但しリテーナー側はバルブステム部分が丸見えになる事。余裕を持ってコッターが外せなければならない。

ここで得意の脱線。

良く「シャコ万(シャコマン)」と呼ばれるクランプ。この語源はハッキリしていないようで、

①見た目がシャコに似ている

②シャックルみたいな形をした万力の意味(シャックルとは、ロープやワイヤーの端と端を繋ぐU型の金具)

③有名メーカーの「ロブスター」に由来する

などが理由と言われているようだ。

俺は先輩には①と教えられたんだが、どう見てもシャコには似てない。

それにC型のクランプをシャコ万という人もいれば、クランプ全般をそう呼ぶ人もいる。

なので俺はC型の物をCクランプ、F型の物をFクランプと呼ぶようにしているのである。

さてさて、バルブスプリング・コンプレッサーだ。

緻密な作業に耐えうるものとするには、幾つかの条件がある。

リテーナーを押えるアタッチメント部分。ハンドルをねじ込んでもココが共回りしない仕掛けでなければならない。

色々なエンジンに対応できるように、リテーナー・アタッチメントの取替えが可能である事や、コンプレッサーの本体のサイズ対応巾が広い事。

最も大事なのが、コッターの取り付け・取り外しの時に、空間的な余裕が必要な事。丸パイプの横に穴を開けた程度の物だと、作業が非常にやりにくい。

鋼材から製作する場合に問題になるのが、鋼材の規格サイズである。

例えば10mmの丸棒が必要でも、一般軟鋼のラインナップには10φの丸棒は、無い。これがミガキの丸棒になると、ほぼ1mm刻みでラインナップされている。ステンレスにも大体ラインナップされる。

仮に規格サイズにラインナップされていても、5cmしか使用しない材料を、丸々一本仕入れる訳にもいかない。

どうしても必要な場合は、一回り太い材料を旋盤で削ればOK。

こういうのを闇雲に進めるのではなく、計画性が必要だということですワ。

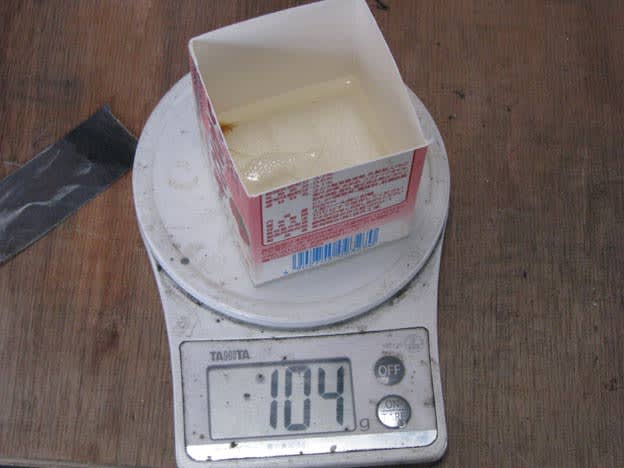

今回13φの丸棒をシャフトとして使用すると、内径13φの座金とカラーが必要・・・こんなカンジで座金の内径を13mmのドリルで拡大した。

旋盤を回すのが面倒臭かったのだ(笑)。

アタッチメント部分が完成。

ちゃんと先っちょだけクルクル回る。少々ゴツいのは、全くの手作業という事で許してください。本体には割りピンで固定するので、サイズ違いのアタッチメントを作れば、別のエンジンにも対応可能となる。

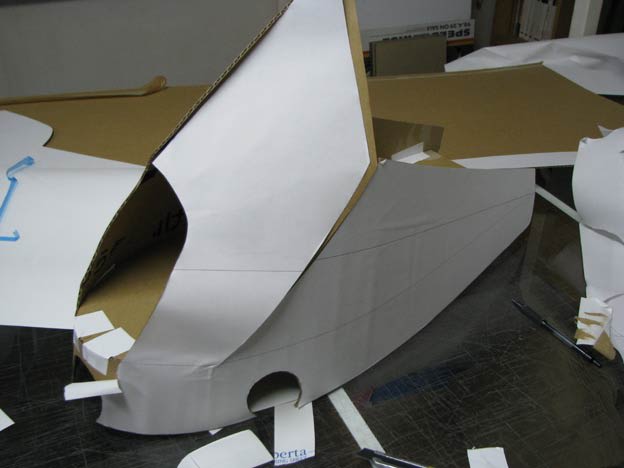

本体はフラットバーを溶接して製作する。

ネジ部分は旧作から移植。

芯出しして溶接・・・とはいえ、かなり適当。

アッちゅー間に缶スプレーで色を塗って、完成。

当然問題なく使用可能。EX側。

インテーク側も勿論OK。

ムカシからよくSSTの類は製作してきた。大体の場合はそれなりに使用できた。今回も成功で、使い勝手は上々。

しかし、そんな俺も当然失敗する事がある。最大の失敗はVMAXのフライホイールプーラー。やはり15年くらい前に作ったのだが、今にも増して技術や知識が無い頃の話。おかげであのクソ高いフライホイールを1個パーにした(笑)。

結局その後、メゲて純正工具を買いました(爆)。

ところで何故突然ヘッドが外れてるのかって?

それは後日。