都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

また、師匠から絵手紙が届きました。今回は「浮き球」を描いてきました。

私の第49回郷土作家アンソロジー入選を「おめでとう」と書いてくれました。

「うきうきの夏になりましたね」とも書いてありました。

師匠! ありがとうございます。

師匠の家のキュウリは100本以上収穫したそうです。師匠! すごいですね。

こちらも花火大会が終わると夏の終わりを感じると書いてありました。

本当にそうですね。

|

浮き玉(うきだま)は、中が空洞となっている球状の漁具。漁網を浮かせる目的や目印として、真珠の養殖でも用いられる。 (特に)ガラス製のものは、ビン玉と呼ばれることもある。 日本における漁業用浮き玉は従来は木製で、明治・大正時代のニシン漁の際などに活用されていたという。その後、ガラス製のものが誕生し普及した。ガラスの吹き玉が盛んだった小樽にある浅原硝子製造所への、水産試験場からの依頼(明治43年製造開始)がルーツという説がある。 マグロの延縄漁にも用いられたが、プラスチック製の浮き玉(オレンジ色などのブイ)やラジオブイに移行していった。それに伴いビン玉の需要は激減し、現在生産しているのは浅原硝子製造所のみ、それもほぼ装飾用に限られるという状況である。タコ漁に用いるため小ぶりのビン玉が現在も少数ながら製造されている。 |

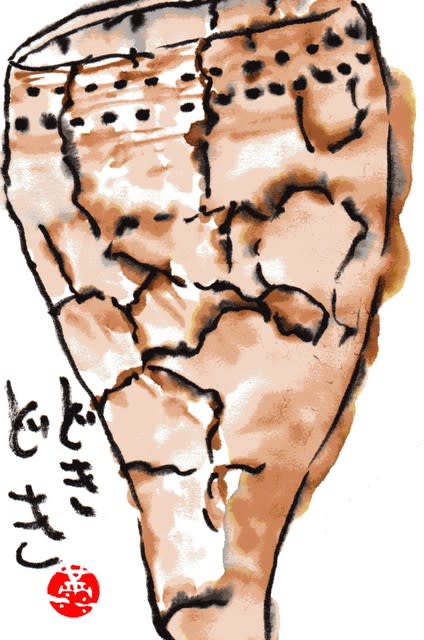

師匠! 私は土器を描きます。

帯広百年記念館収蔵の縄文土器の写真を見て描きました。

↑彼が私にくれた絵手紙

私が彼に送った絵手紙↓

したっけ

minimarche

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

080-0018 帯広市西8条南6丁目7番地

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っていま

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

Cafe & Bsr Noix(ノワ) 0155-67-5955

落ち着いた雰囲気で、ゆっくり食事ができます.

http://www.d-kyoya.com/minimarche/

株式会社ディステリア京屋

080-0018 帯広市西8条南6丁目7 ☎0155-22-2151

↑:友人がオーナーの店です

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

|

涅槃歌 朗読する島 今、野生の心臓に 他16篇 (22世紀アート) |

| 倉内 佐知子 | |

| 22世紀アート |