|

熟字訓(じゅくじくん)とは、日本語において漢字からなる単語に、単字単位ではなく熟字単位で訓読み(訓)を当てたものである。それ故に、単字に分解してもそれぞれに熟字訓の要素は現れず、その読み方でも分節不可能なものが多い。 常用漢字表の付表には、熟字訓の全てではないが、そのうちの116種(123表記)が示されている。 |

Q1. 御汁

①. ごじる

②. おつけ

③. みそしる

Q2. 豆汁

①. ごじる

②.しるこ

③. ぜんざい

Q3. 醢汁

①. かすじる

②. うしおじる

③. しょっつる

↓

↓

↓

↓

↓

A1. 御汁

正解②. おつけ

味噌汁を「おみおつけ」と言いますが、この「御汁」が語源です。

|

おみおつけの歴史・発祥・由来 おみおつけという呼び方が生まれたのは、室町から江戸時代で、主に東日本で使われていました。 おみおつけは漢字で「御御御付」と書き、丁寧語として使われる「御」が3つも続きます。 おみおつけの名前の由来には、いろいろな説があります。 「おみ」は味噌、「おつけ」は汁を意味する女房言葉です。この2つを組み合わせて、おみおつけと呼ばれるようになったといわれています。 また、ご飯につける汁物を「おつけ」と呼んでいて、「おつけ」をさらに丁寧に表現するために「御御(おみ)」をつけたという説もあります。 |

①. ごじる…豆汁/呉汁/醐汁

③. みそしる…味噌汁

A2. 豆汁

正解①. ごじる

|

青森県「ごじる(呉汁、豆汁)」 材料(4人分) 乾燥大豆 120cc だし汁(煮干し) 20g (昆布適量) 800cc みそ 適量 ねぎ 1/2本 つくり方

|

②.しるこ…汁粉

③. ぜんざい…善哉

A3. 醢汁

正解③. しょっつる

|

しょっつるの作り方

|

①. かすじる…粕汁

②. うしおじる…潮汁

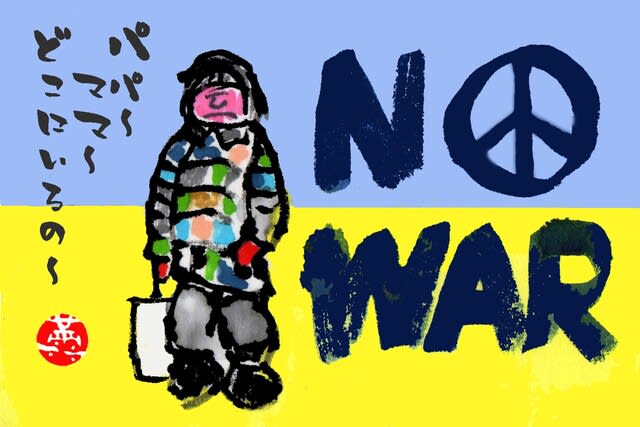

#StandWithUkraine