猛暑の一日でしたが、連休の日に孫達と鎌倉へハイキングに行ってきました。

鎌倉には自然豊かな魅力的なコースが多くありますが、この日は比較的初心者向きの全長約3キロの「葛原岡・大仏ハイキングコース」を歩き、鎌倉大仏へと向かいました。

北鎌倉駅を出発して鎌倉五山の第四位「浄智寺」の参道から山門(鐘楼門)脇を抜けて浄智寺口から「葛原岡ハイキングコース」入ります。

コースに入ると、七口切通しではありませんが、鎌倉らしい岸壁の切通しが見られます。

山道に入って約10分で葛原岡コースの最頂部の天柱峰(97m)に到着。

頂部に立つ供養塔は浄智寺の住職のものだそうですが、多くの賽銭が置かれていました。

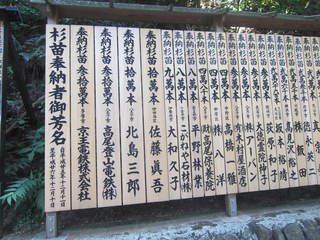

急階段を上り下りして間もなく葛原岡神社に到着。葛原岡神社は後醍醐天皇の家臣であった日野俊元を祀る神社で境内には、お墓や昌運の神龍の石碑が置かれていました。

神社前のこもれび広場で一休みしていると足元に2匹のトカゲがチョロチョロ飛び回り驚きでしたね~

葛原岡神社は、縁結びの神社とも言われており、「男石」と「女石」が並ぶ縁結び石には、御守りや赤い紐が結ばれています。

一休みして「大仏コース」に入ると視野が拡がり、鎌倉市街地や材木座海岸、逗子方面が望めましたが、木陰も無く立ち止まることなくアップダウンの森の山道に入ると、トレイルランのランナーと行き交いました。

大仏コースの最後に分岐点から急階段を上り鎌倉七口の大仏切通しへ向かいます。鎌倉の歴史を感じる歴史道ですね~

切通しから戻って鎌倉大仏へと引き返しますが、階段途中で玉虫色のコガネムシに出会いまさに金持ちの色合いでした(笑)

葛原岡神社から約30分で鎌倉大仏に到着。

鎌倉大仏は、鎌倉のシンボルでこの日も多くの外国人観光客の姿が見られ、高さ約13mの姿は威光を放っていました。

大仏の背後には4枚の蓮弁が置かれていますが、よく見ると大仏様は蓮の弁座にお座りになっていませんでした。

大仏の内部は空洞になっており、大仏の胎内に入ると頭部や複雑な像の継ぎ手などが見られます。

大仏の頭には656個の螺髪がみられますが、この数は奈良の大仏より3割ほど多いのです。

高徳院の正門前には、立派な大理石で出来た白い狛犬が鎮座していますが、謂れは判りませんでした。

高徳院(鎌倉大仏)を後にして、鎌倉駅へ向かう途中に鎌倉市立御成小学校がありますが、かつて天皇家の御用邸跡地に建てられたそうで、正門は冠木門(黒門)となっており、講堂も素晴らしい景観でした。

鎌倉駅から小町通りに入ると、相変わらず観光客で大変な混雑でした。

段蔓を経て鶴岡八幡宮へ向かい太鼓橋の両側の源平池の蓮を見に立ち寄ってみました。

時間も午後になっていましたが、源氏池にも平家池にも紅・白の蓮が見頃となっていました。

池の中には、大きな亀さんが顔を出して餌を欲しがっていましたが、愛くるしい表情に魅入っていましたね~

猛暑の中でしたが、孫に引かれながら暑さを忘れる快適なハイキングを楽しみました。

鎌倉には自然豊かな魅力的なコースが多くありますが、この日は比較的初心者向きの全長約3キロの「葛原岡・大仏ハイキングコース」を歩き、鎌倉大仏へと向かいました。

北鎌倉駅を出発して鎌倉五山の第四位「浄智寺」の参道から山門(鐘楼門)脇を抜けて浄智寺口から「葛原岡ハイキングコース」入ります。

コースに入ると、七口切通しではありませんが、鎌倉らしい岸壁の切通しが見られます。

山道に入って約10分で葛原岡コースの最頂部の天柱峰(97m)に到着。

頂部に立つ供養塔は浄智寺の住職のものだそうですが、多くの賽銭が置かれていました。

急階段を上り下りして間もなく葛原岡神社に到着。葛原岡神社は後醍醐天皇の家臣であった日野俊元を祀る神社で境内には、お墓や昌運の神龍の石碑が置かれていました。

神社前のこもれび広場で一休みしていると足元に2匹のトカゲがチョロチョロ飛び回り驚きでしたね~

葛原岡神社は、縁結びの神社とも言われており、「男石」と「女石」が並ぶ縁結び石には、御守りや赤い紐が結ばれています。

一休みして「大仏コース」に入ると視野が拡がり、鎌倉市街地や材木座海岸、逗子方面が望めましたが、木陰も無く立ち止まることなくアップダウンの森の山道に入ると、トレイルランのランナーと行き交いました。

大仏コースの最後に分岐点から急階段を上り鎌倉七口の大仏切通しへ向かいます。鎌倉の歴史を感じる歴史道ですね~

切通しから戻って鎌倉大仏へと引き返しますが、階段途中で玉虫色のコガネムシに出会いまさに金持ちの色合いでした(笑)

葛原岡神社から約30分で鎌倉大仏に到着。

鎌倉大仏は、鎌倉のシンボルでこの日も多くの外国人観光客の姿が見られ、高さ約13mの姿は威光を放っていました。

大仏の背後には4枚の蓮弁が置かれていますが、よく見ると大仏様は蓮の弁座にお座りになっていませんでした。

大仏の内部は空洞になっており、大仏の胎内に入ると頭部や複雑な像の継ぎ手などが見られます。

大仏の頭には656個の螺髪がみられますが、この数は奈良の大仏より3割ほど多いのです。

高徳院の正門前には、立派な大理石で出来た白い狛犬が鎮座していますが、謂れは判りませんでした。

高徳院(鎌倉大仏)を後にして、鎌倉駅へ向かう途中に鎌倉市立御成小学校がありますが、かつて天皇家の御用邸跡地に建てられたそうで、正門は冠木門(黒門)となっており、講堂も素晴らしい景観でした。

鎌倉駅から小町通りに入ると、相変わらず観光客で大変な混雑でした。

段蔓を経て鶴岡八幡宮へ向かい太鼓橋の両側の源平池の蓮を見に立ち寄ってみました。

時間も午後になっていましたが、源氏池にも平家池にも紅・白の蓮が見頃となっていました。

池の中には、大きな亀さんが顔を出して餌を欲しがっていましたが、愛くるしい表情に魅入っていましたね~

猛暑の中でしたが、孫に引かれながら暑さを忘れる快適なハイキングを楽しみました。