五郎丸と真田丸?

丸がいっしょなだけ?

おなじみ、五郎丸さんのルーティン、クライマックスポーズ

大河ドラマ「真田丸」 で私が期待を寄せているのが忍者の登場です

猿飛佐助、出浦昌相(いでうらまさすけ)、服部半蔵

今はまだ活躍というには遠いのですが…

以前「真田丸船賃六文波枕 五」 で忍者について書かせて頂きましたが

今回はその忍者のおなじみのあのポーズについて

どろん!

忍術をかける時と五郎丸さんのポーズは同じに見えますが

あれはどんな意味を持つのか?

知りたくなりました

九字護身法 ( くじごしんぼう )

元は日本密教にある「大日経」の実践法のための呪文が、

陰陽道、修験道などにも伝わり、やがて

民間に簡単な形となって、広まったもので、

邪気を払うための呪術です

この呪文が、

臨・兵・闘・者・皆・陣・烈・在・前

( りん・ぴょう・とう・しゃ・かい・じん・れつ・ざい・ぜん )

この一文字ずつが神仏を意味します

例えば「臨」

普賢三摩耶印(ふげんさんまやいん) 仏格:毘沙門天 神格:天照皇大神

「臨」と唱え、左右の手を組み、人差し指を立てて合わせる。

「臨」が五郎丸さんのルーティンに近いかな?

この、手を組むことを

「印を結ぶ」

その後、「印を切る」 ことが続くのですが…

どちらも漢字の数だけありますが、すみません省略させて頂きます

忍者の場合、それが次第に簡略化された形で

「印を切る」

この部分だけを行います

あの、どろん!の時に

それを、 「早九字護身法・はやくじごしんぼう」 と言います

(九字法とも)

そのポーズですが

右手が刀、左手は鞘(さや)を表します

まず刀は鞘に納めます

呪文を唱えながら鞘から刀を抜き、九字を切る

切る方向も決められていますね

鞘から抜き放たれた刀は邪悪を切り裂くのです

印を切ることによって描かれた格子模様は結界、

結界によって邪悪の侵入を防ぐ

これが忍者のポーズクライマックスでした

五郎丸さんは、もちろん忍者ではありませんが、

” 臨・兵・闘・者・皆・陣・烈・在・前 ”

りん・ぴょう・とう・しゃ・かい・じん・れつ・ざい・ぜん

” 臨める兵、闘う者、皆前列に陣取っている

(なので、簡単にはそこから進ませないぞ) ”

という呪文を唱えるかどうかは分かりませんが、

精神を統一し

『 大丈夫だ、私なら出来る 』

と気持ちを奮い立たせておられるのでしょうか

それとも、無心に

ただ、あの時のお顔、随分と力の抜けた表情と思われませんか?

南半球、オーストラリアのレッズですか、

スーパーラグビー公式戦でも、見事決まりましたね、五郎丸さん

世界の五郎丸への道をどんどん歩んでおられます

ラグビー選手には、長い間待ち続けた日本のラグビー熱でしょうね

どうぞ、更に強くなって楽しませて下さいね

あ、忍者が隠れてしまってる?

いえいえ、「真田丸」 注目しています

これからの忍者さんの活躍、熱望しております ニンニン

箕輪城

箕輪城

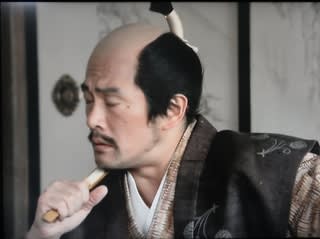

猿飛佐助 (真田丸では藤井隆が演じる) は

猿飛佐助 (真田丸では藤井隆が演じる) は

ではありませぬ

ではありませぬ 素破(すっぱ) 居合抜きの達人

素破(すっぱ) 居合抜きの達人