都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「河口龍夫 - 見えないものと見えるもの - 」 兵庫県立美術館

兵庫県立美術館(神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1)

「河口龍夫 - 見えないものと見えるもの - 」

10/27-12/16

永徳展関連で関西へ行った際、最後に見たのがこの展覧会でした。神戸生まれの現代造形作家、河口龍夫の制作を紹介します。兵庫県立美術館で開催中の「河口龍夫 - 見えないものと見えるもの - 」へ行ってきました。

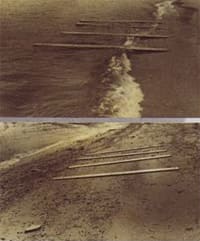

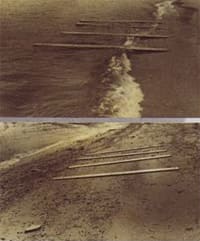

私自身、作家の意図への無知を棚に上げて、あくまでも作品を感覚的に捉えて言うとすれば、特に鉛という物質を用いて他にはない、非常に静謐かつ重々しい空気感を誘うインスタレーションを展開していたとしても間違いありません。初期の70年代、砂浜での潮の満ち引きを26点の写真で捉えた「陸と海」(1970)、また電線によって蛍光灯や電熱器などを繋ぐ「関係 - エネルギー」(1972)では、それぞれ月や地球の運動、また電気の道程の在り方を、半ば手元に引き寄せるかの如く簡潔に指し示しています。そして90年代以降、鉛を使った作品群は、まるで「もの派」の如く、それ自体の存在の重みの強く伝わる作品を生み出していました。もちろん鉛によってコーティングされた種子や、完全な暗室で描かれたというドローイング群はまさに「見えないもの」の意図するところではありますが、単に鈍く光る鉛の不思議な美感に見入っても素直に楽しめるかもしれません。鉛コーティングの種子を点々と配した「関係 - 種子・北斗七星」(1993)は、あたかも鉛が星となって夜空に瞬くかのような美しさをたたえていました。これには引き込まれます。

美感という点において私が一番感銘したのは、屋外の吹き抜け空間を使って展示された「関係 - 時の睡蓮の庭」(2007)でした。これは縦4メートル、横10メートルはあろうかという巨大な白いプールに、円形の黄色の容器に入った鉛コーティングの種子が浮いている作品ですが、容器や鉛などがプカプカと水面を漂う様子を見ていると、さながらモネの絵画を前にした時のような気持ちにさせられます。私がこの展示を見たのはちょうど夜でしたが、闇にぽっかりと浮き出す白(プール)と黄色いの花(容器)、そして鉛の質感は、それぞれが緩やかに関係を持ちつつ繋がり、何とも言えない独特に輝く光を放っていました。モネの蓮を見つめていると、いつしか時と場所を忘れてその色彩世界に没入してしまうことがありますが、ゆらゆらと浮く蓮仕立ての鉛を眺める感覚もそれに近いものがあるかもしれません。

蓮をモチーフにした作品としては、順路最後の「関係 - 浮遊する蓮の船」(2007)も圧巻の一言です。壁からいくつも突き出した鉛の蓮の花々の中を、上の図版画像のような巨大船が宙にぽっかりと浮かんでいます。また、展示室を出た回廊を鳥のように舞う「関係 - 鳥になった種子」(2007)も幻想的な詩情を誘っていました。鉛の種子に羽がささり、それがあたかも鳥が群れるように高度を上げながら外へと連なっています。そしてその先に見る方角には海が広がっているという仕掛けでした。

コンクリート打ちっぱなしの安藤建築が鉛の美感と共鳴しています。兵庫県立美術館という箱との相性はバッチリでした。

12月16日までの開催です。また名古屋市美術館でも、別コンセプトによる河口龍夫展が開催(12/24まで)されています。(10/27)

「河口龍夫 - 見えないものと見えるもの - 」

10/27-12/16

永徳展関連で関西へ行った際、最後に見たのがこの展覧会でした。神戸生まれの現代造形作家、河口龍夫の制作を紹介します。兵庫県立美術館で開催中の「河口龍夫 - 見えないものと見えるもの - 」へ行ってきました。

私自身、作家の意図への無知を棚に上げて、あくまでも作品を感覚的に捉えて言うとすれば、特に鉛という物質を用いて他にはない、非常に静謐かつ重々しい空気感を誘うインスタレーションを展開していたとしても間違いありません。初期の70年代、砂浜での潮の満ち引きを26点の写真で捉えた「陸と海」(1970)、また電線によって蛍光灯や電熱器などを繋ぐ「関係 - エネルギー」(1972)では、それぞれ月や地球の運動、また電気の道程の在り方を、半ば手元に引き寄せるかの如く簡潔に指し示しています。そして90年代以降、鉛を使った作品群は、まるで「もの派」の如く、それ自体の存在の重みの強く伝わる作品を生み出していました。もちろん鉛によってコーティングされた種子や、完全な暗室で描かれたというドローイング群はまさに「見えないもの」の意図するところではありますが、単に鈍く光る鉛の不思議な美感に見入っても素直に楽しめるかもしれません。鉛コーティングの種子を点々と配した「関係 - 種子・北斗七星」(1993)は、あたかも鉛が星となって夜空に瞬くかのような美しさをたたえていました。これには引き込まれます。

美感という点において私が一番感銘したのは、屋外の吹き抜け空間を使って展示された「関係 - 時の睡蓮の庭」(2007)でした。これは縦4メートル、横10メートルはあろうかという巨大な白いプールに、円形の黄色の容器に入った鉛コーティングの種子が浮いている作品ですが、容器や鉛などがプカプカと水面を漂う様子を見ていると、さながらモネの絵画を前にした時のような気持ちにさせられます。私がこの展示を見たのはちょうど夜でしたが、闇にぽっかりと浮き出す白(プール)と黄色いの花(容器)、そして鉛の質感は、それぞれが緩やかに関係を持ちつつ繋がり、何とも言えない独特に輝く光を放っていました。モネの蓮を見つめていると、いつしか時と場所を忘れてその色彩世界に没入してしまうことがありますが、ゆらゆらと浮く蓮仕立ての鉛を眺める感覚もそれに近いものがあるかもしれません。

蓮をモチーフにした作品としては、順路最後の「関係 - 浮遊する蓮の船」(2007)も圧巻の一言です。壁からいくつも突き出した鉛の蓮の花々の中を、上の図版画像のような巨大船が宙にぽっかりと浮かんでいます。また、展示室を出た回廊を鳥のように舞う「関係 - 鳥になった種子」(2007)も幻想的な詩情を誘っていました。鉛の種子に羽がささり、それがあたかも鳥が群れるように高度を上げながら外へと連なっています。そしてその先に見る方角には海が広がっているという仕掛けでした。

コンクリート打ちっぱなしの安藤建築が鉛の美感と共鳴しています。兵庫県立美術館という箱との相性はバッチリでした。

12月16日までの開催です。また名古屋市美術館でも、別コンセプトによる河口龍夫展が開催(12/24まで)されています。(10/27)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )