都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

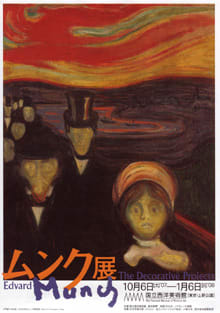

「ムンク展」 国立西洋美術館

国立西洋美術館(台東区上野公園7-7)

「ムンク展」

2007/10/6-2008/1/6

ムンクと言えば条件反射的に「叫び」しか知らない私にとって、彼の画業を見る良い機会となりました。西洋美術館で開催中の「ムンク展」です。

一口に画業としても、この展覧会は彼のそれを回顧的に見るわけではありません。ムンク自身の「現代の装飾芸術をはじめたのは私である」(1938)という言葉にもあるように、あまり知られない「装飾画家としてのムンク」に着目した構成がとられています。そしてその核心が「生命のフリーズ」です。これはまた彼自身が「全体としての生命のありさまを示すような一連の装飾的絵画として考えられたものである。」とも述べた、言わば画業の中心の一つであるわけですが、展示ではそのようなムンクの構想した装飾を絵画、もしくは劇場や講堂などのプロジェクトで辿る内容になっていました。これを見ると、確かに「ムンク=叫びの画家」という固定観念は見事に打ち破れます。

このような切り口もあるせいか、この展示で見るムンクは『魂の叫び』というよりも、彼が後に影響を与えた表現主義的な志向を感じ取ることが出来ました。「絶望」(1893)では、辺りから疎外されて肩を降ろすような人物の孤独感よりも、背景の空における、赤や青の渦巻いた色のグラデーションにデザイン的な面白さが感じられ、また「生命のダンス」(1925-29)では、深く沈み込むように広がる海辺の緑や青の広がりと、月明かりをはじめとする女性の輝かしい白との対比が、画風に似合わず明快に表現されているようにも思えます。ムンクというと、毒々しいまでの悩ましさや、貪り合うような愛情表現の発露というような言葉も連想させますが、装飾という視点より浮かび上がるそのモチーフの色や形に注目すると、主題とかけ離れた部分での面白さが見て取れるのも事実のようです。試行錯誤を続けながら、例えば個人住宅の装飾から、より広く大きなもの、つまりは公共建築などを手がけていく過程と、表現の方向においても個の内面より、それこそ「永遠の力」や「いまや労働者の時代」という言葉に代表されるような、連帯的な一種のシンフォニーを目指していくのもどこか結びついているような気がします。オスロ大学講堂の壁画(習作のみ展示。)でのムンクは、言わば天地創造をする神のような視点にも立って制作を続けていたのかもしれません。愛や死を通り越した万物全体の胎動、そして流転がここに示されているようでした。

知名度の高い画家を新たな切り口で提示する好企画です。来年6日まで開催されています。

「ムンク展」

2007/10/6-2008/1/6

ムンクと言えば条件反射的に「叫び」しか知らない私にとって、彼の画業を見る良い機会となりました。西洋美術館で開催中の「ムンク展」です。

一口に画業としても、この展覧会は彼のそれを回顧的に見るわけではありません。ムンク自身の「現代の装飾芸術をはじめたのは私である」(1938)という言葉にもあるように、あまり知られない「装飾画家としてのムンク」に着目した構成がとられています。そしてその核心が「生命のフリーズ」です。これはまた彼自身が「全体としての生命のありさまを示すような一連の装飾的絵画として考えられたものである。」とも述べた、言わば画業の中心の一つであるわけですが、展示ではそのようなムンクの構想した装飾を絵画、もしくは劇場や講堂などのプロジェクトで辿る内容になっていました。これを見ると、確かに「ムンク=叫びの画家」という固定観念は見事に打ち破れます。

このような切り口もあるせいか、この展示で見るムンクは『魂の叫び』というよりも、彼が後に影響を与えた表現主義的な志向を感じ取ることが出来ました。「絶望」(1893)では、辺りから疎外されて肩を降ろすような人物の孤独感よりも、背景の空における、赤や青の渦巻いた色のグラデーションにデザイン的な面白さが感じられ、また「生命のダンス」(1925-29)では、深く沈み込むように広がる海辺の緑や青の広がりと、月明かりをはじめとする女性の輝かしい白との対比が、画風に似合わず明快に表現されているようにも思えます。ムンクというと、毒々しいまでの悩ましさや、貪り合うような愛情表現の発露というような言葉も連想させますが、装飾という視点より浮かび上がるそのモチーフの色や形に注目すると、主題とかけ離れた部分での面白さが見て取れるのも事実のようです。試行錯誤を続けながら、例えば個人住宅の装飾から、より広く大きなもの、つまりは公共建築などを手がけていく過程と、表現の方向においても個の内面より、それこそ「永遠の力」や「いまや労働者の時代」という言葉に代表されるような、連帯的な一種のシンフォニーを目指していくのもどこか結びついているような気がします。オスロ大学講堂の壁画(習作のみ展示。)でのムンクは、言わば天地創造をする神のような視点にも立って制作を続けていたのかもしれません。愛や死を通り越した万物全体の胎動、そして流転がここに示されているようでした。

知名度の高い画家を新たな切り口で提示する好企画です。来年6日まで開催されています。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )