都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「鳥獣戯画がやってきた!」 サントリー美術館

サントリー美術館(港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン・ガーデンサイド)

「鳥獣戯画がやってきた! - 国宝『鳥獣人物戯画絵巻』の全貌 - 」

11/3-12/16(前期:11/3-26 後期:11/28-12/16)

前後期の両方とも見に行ってきました。鳥獣戯画をはじめ、それに関連する墨画や御伽草子などが公開されています。サントリー美術館の「鳥獣戯画がやってきた!」展です。

まず表題の鳥獣戯画をさて置き、今回、私が一番面白く思えたのは御伽草子の「鼠草子絵巻」(室町時代)でした。そもそもわざわざ二度、乃木坂まで行ったのも、この可愛らしくユーモアに溢れた鼠草子を全巻見たいがためとも言えるかもしれません。ともかくは鼠と人間が結婚して家庭を築くというストーリーからして惹き付けられるものがありますが、それがバレれて「破局」するのはまだしも、その後、失意で出家した鼠が途中に出会った猫と意気投合して、猫型の瓦のある社で祈るというくだりはもはや滑稽の極みです。また、絵巻のどこをとっても生き生きとした鼠の描写にも目が奪われましたが、権頭鼠が立派な衣装に身を纏い、何とも嬉しそうにニヤケタ顔で婚礼を挙げるシーンと、バレた後に見せる意気消沈する様子の落差には、どこか男の悲哀すら感じてしまいました。それに、人間の格好をした鼠からただの野鼠になってしまうというくだりも演出効果に長けています。結局、上辺だけ取り繕っても真を語らなければ何一つうまくいかない、と言う警句を見ているような気さえしました。

「鳥獣人物戯画画巻」は一度の展示替えを挟んでの全巻展示です。甲、乙、丙、丁と揃う中で、圧倒的に興味深いのはやはり甲巻でした。可愛らしいとするよりも「化け兎」とも称せるような不気味な動物人間たちが大はしゃぎする様子が描かれています。また「怪獣・珍獣系」の乙巻、動物から人間へと姿の変わる「変身系」の丙巻、そしてもはや「脱力系」の丁巻などもそれぞれに見所があります。ただ丁巻の描写だけは、他と全くと言って良いほど異なっています。展示では断簡等も示し、鳥獣戯画画巻の全体像を詳らかにする試みもなされていましたが、そもそも年代も作者も異なるであろう4つの画巻を、何故一つの作品として見ているのかは今ひとつ分かりませんでした。

「勝絵絵巻」や「放屁合戦絵巻」などを余すことなく展示していたのには好感が持てます。鳥獣戯画におけるパズルも、このショッキングな作品を前にしては影が薄いかもしれません。

画巻の展示ということで行列もつながっていましたが、それほどストレスなく楽しむことが出来ました。明日、16日まで開催されています。(11/17、12/8)

「鳥獣戯画がやってきた! - 国宝『鳥獣人物戯画絵巻』の全貌 - 」

11/3-12/16(前期:11/3-26 後期:11/28-12/16)

前後期の両方とも見に行ってきました。鳥獣戯画をはじめ、それに関連する墨画や御伽草子などが公開されています。サントリー美術館の「鳥獣戯画がやってきた!」展です。

まず表題の鳥獣戯画をさて置き、今回、私が一番面白く思えたのは御伽草子の「鼠草子絵巻」(室町時代)でした。そもそもわざわざ二度、乃木坂まで行ったのも、この可愛らしくユーモアに溢れた鼠草子を全巻見たいがためとも言えるかもしれません。ともかくは鼠と人間が結婚して家庭を築くというストーリーからして惹き付けられるものがありますが、それがバレれて「破局」するのはまだしも、その後、失意で出家した鼠が途中に出会った猫と意気投合して、猫型の瓦のある社で祈るというくだりはもはや滑稽の極みです。また、絵巻のどこをとっても生き生きとした鼠の描写にも目が奪われましたが、権頭鼠が立派な衣装に身を纏い、何とも嬉しそうにニヤケタ顔で婚礼を挙げるシーンと、バレた後に見せる意気消沈する様子の落差には、どこか男の悲哀すら感じてしまいました。それに、人間の格好をした鼠からただの野鼠になってしまうというくだりも演出効果に長けています。結局、上辺だけ取り繕っても真を語らなければ何一つうまくいかない、と言う警句を見ているような気さえしました。

「鳥獣人物戯画画巻」は一度の展示替えを挟んでの全巻展示です。甲、乙、丙、丁と揃う中で、圧倒的に興味深いのはやはり甲巻でした。可愛らしいとするよりも「化け兎」とも称せるような不気味な動物人間たちが大はしゃぎする様子が描かれています。また「怪獣・珍獣系」の乙巻、動物から人間へと姿の変わる「変身系」の丙巻、そしてもはや「脱力系」の丁巻などもそれぞれに見所があります。ただ丁巻の描写だけは、他と全くと言って良いほど異なっています。展示では断簡等も示し、鳥獣戯画画巻の全体像を詳らかにする試みもなされていましたが、そもそも年代も作者も異なるであろう4つの画巻を、何故一つの作品として見ているのかは今ひとつ分かりませんでした。

「勝絵絵巻」や「放屁合戦絵巻」などを余すことなく展示していたのには好感が持てます。鳥獣戯画におけるパズルも、このショッキングな作品を前にしては影が薄いかもしれません。

画巻の展示ということで行列もつながっていましたが、それほどストレスなく楽しむことが出来ました。明日、16日まで開催されています。(11/17、12/8)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

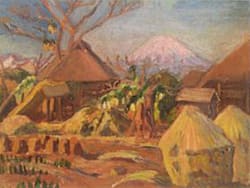

「田園讃歌 - 近代絵画に見る自然と人間 - 」 埼玉県立近代美術館

埼玉県立近代美術館(さいたま市浦和区常盤9-30-1)

「田園讃歌 - 近代絵画に見る自然と人間 - 」

10/27-12/16

山梨県美のミレー「落ち穂拾い、夏」(1853)と、埼玉県美のモネ「ジヴェルニーの積みわら、夕日」(1888)を二点を核に、主に西欧と日本の近代絵画にて田園風景、自然と人間の関係を辿ります。埼玉県立近代美術館の開館25周年を記念する展覧会です。

構成は以下の通りです。「田園」をモチーフとした作品、約140点が展示されています。

1「豊饒の大地と敬虔な農民たち」:バルビゾン派よりミレー、その周辺。

2「近代都市パリを離れて」:印象派と後期印象派。モネ、ピサロ、ゴーガン、ヴラマンクなど。

3「日本の原風景を求めて」:日本の近代洋画と日本画。浅井忠、萬鉄五郎、村上華岳。

4「何処から、そして何処へ」:19世紀以降のポスターや写真、コンテンポラリーなど。ベアト、木村伊兵衛、リキテンスタイン。

ミレーがそこそこ充実しています。さすがにオルセーの誇る「落ち穂拾い」の展示はありませんが、「落ち穂拾い、夏」(1853)と「一日の終わり」(1865)など油彩数点の他、耕作を主題としたエッチングなどもいくつか紹介されていました。特に興味深いのは、オルセーの作品の前に作られたという版画、「落ち穂拾い(第2版)」(1855)です。エッチングの特性もあるのか、油彩で見るよりも、例えば背景の積みわらで作業する人びとや、今女性たちが拾おうとしている落ち穂そのものなどの細部がとても精緻に表現されています。また落ち穂関連として、実際の作品を模写して描いた和田英作の「ミレー『落穂拾い』模写」(1903)も興味深い作品です。西欧の絵画を摂取して、自身の表現を高めようとした当時の日本人の制作意欲を感じます。秀作でした。

展示のハイライトは、やはり埼玉県美御自慢の作品、モネの「ジヴェルニーの積みわら、夕日」(1888)かもしれません。サーモンピンクに染まる夕景の中を、農業国フランスの富を象徴するという積みわらが微睡むかのように佇んでいます。またこの積みわら主題の作品としては、淡いタッチにて栗のような積みわらを示すピサロの「積みわらのある平原」(1873)も印象に残りました。それにピサロではセザンヌの影響を見る「エラニーの教会と農園」(1884)や、今度はスーラやシニャックの点描を思わせる「エラニーの牧場」(1885)などにも見応えがあります。そして忘れてはいけないのがシスレーの一点、「森のはずれ、6月」(1884)です。画面全体に木々が覆い被さり、後景の視界が狭められるというシスレーらしからぬ構図感がとても斬新に感じられました。また、うねるような幹と大胆なタッチの繁みはどこかゴッホをも連想させます。この展覧会で一番感じ入ったカリエールの「羊飼いと羊の群れ」(1877)と合わせて、ともに一推しにしたい作品です。

日本の近代絵画(日本画を含む)では、唯一、洋画、日本画の両方に展示のあった萬鉄五郎を挙げたいと思います。実際のところ私は彼の作品がかなり苦手ですが、作風の変遷(堅実な風景描写からゴッホ風の表現を経由し、彼に特徴的な輝かしい赤を用いた絵画へと変化していきます。)も面白い風景画の三点と、躍動感のある墨線にて田園を描いた「秋景農夫図」(1925)にはそれぞれ惹かれるものがありました。またかけがえのない画家の一人でもある、須田国太郎の「信楽」(1935)を見られたのも大きな収穫です。稜線の折重なる山々を背景に、連なる日本家屋と手前に広がる田園、そして小さな積みわら群が、実に重厚な感触にて描かれています。うっすらと桃色を帯びた深い須田カラーも冴えていました。

最後に見る「何処から、そして何処へ」は、その賛否も分かれそうな冒険的なセクションです。西欧の国民国家形成の過程で、ナショナリズム的なものに訴えかけるために作成されたポスター群(19世紀の西欧の食料節約運動のポスターなどが展示されています。大地を耕す逞しい女性の姿が描かれていました。)から、木村伊兵衛、濱谷浩の日本の農村を捉えた作品、さらには積みわらモチーフのリキテンスタインらの絵画までが一堂に紹介されています。そしてここで記憶に残ったのは、明治から昭和前期にかけての日本の農村を捉えた手彩色の観光写真絵葉書です。これらの風景写真は当時、外国人のみやげとして人気があったとのことで、葉書の表題も英語で書かれていました。一概に言えるものではありませんが、どこか西欧における巴水の受容を見る思いもします。

身近な田園風景をじっくりと見る機会などそうありませんが、帰路、武蔵野線の車窓より広がる見慣れた野原の景色がどこか新鮮にうつりました。これから残すべき価値のある風景とはまさにこのようなものを指すのかもしれません。

次の日曜日、16日までの開催です。なお埼玉展終了後、以下、北九州市立美術館(2008/1/2~2/17)、ひろしま美術館(2/23~4/6)、山梨県立美術館(4/19~6/1)へと巡回します。(12/8)

「田園讃歌 - 近代絵画に見る自然と人間 - 」

10/27-12/16

山梨県美のミレー「落ち穂拾い、夏」(1853)と、埼玉県美のモネ「ジヴェルニーの積みわら、夕日」(1888)を二点を核に、主に西欧と日本の近代絵画にて田園風景、自然と人間の関係を辿ります。埼玉県立近代美術館の開館25周年を記念する展覧会です。

構成は以下の通りです。「田園」をモチーフとした作品、約140点が展示されています。

1「豊饒の大地と敬虔な農民たち」:バルビゾン派よりミレー、その周辺。

2「近代都市パリを離れて」:印象派と後期印象派。モネ、ピサロ、ゴーガン、ヴラマンクなど。

3「日本の原風景を求めて」:日本の近代洋画と日本画。浅井忠、萬鉄五郎、村上華岳。

4「何処から、そして何処へ」:19世紀以降のポスターや写真、コンテンポラリーなど。ベアト、木村伊兵衛、リキテンスタイン。

ミレーがそこそこ充実しています。さすがにオルセーの誇る「落ち穂拾い」の展示はありませんが、「落ち穂拾い、夏」(1853)と「一日の終わり」(1865)など油彩数点の他、耕作を主題としたエッチングなどもいくつか紹介されていました。特に興味深いのは、オルセーの作品の前に作られたという版画、「落ち穂拾い(第2版)」(1855)です。エッチングの特性もあるのか、油彩で見るよりも、例えば背景の積みわらで作業する人びとや、今女性たちが拾おうとしている落ち穂そのものなどの細部がとても精緻に表現されています。また落ち穂関連として、実際の作品を模写して描いた和田英作の「ミレー『落穂拾い』模写」(1903)も興味深い作品です。西欧の絵画を摂取して、自身の表現を高めようとした当時の日本人の制作意欲を感じます。秀作でした。

展示のハイライトは、やはり埼玉県美御自慢の作品、モネの「ジヴェルニーの積みわら、夕日」(1888)かもしれません。サーモンピンクに染まる夕景の中を、農業国フランスの富を象徴するという積みわらが微睡むかのように佇んでいます。またこの積みわら主題の作品としては、淡いタッチにて栗のような積みわらを示すピサロの「積みわらのある平原」(1873)も印象に残りました。それにピサロではセザンヌの影響を見る「エラニーの教会と農園」(1884)や、今度はスーラやシニャックの点描を思わせる「エラニーの牧場」(1885)などにも見応えがあります。そして忘れてはいけないのがシスレーの一点、「森のはずれ、6月」(1884)です。画面全体に木々が覆い被さり、後景の視界が狭められるというシスレーらしからぬ構図感がとても斬新に感じられました。また、うねるような幹と大胆なタッチの繁みはどこかゴッホをも連想させます。この展覧会で一番感じ入ったカリエールの「羊飼いと羊の群れ」(1877)と合わせて、ともに一推しにしたい作品です。

日本の近代絵画(日本画を含む)では、唯一、洋画、日本画の両方に展示のあった萬鉄五郎を挙げたいと思います。実際のところ私は彼の作品がかなり苦手ですが、作風の変遷(堅実な風景描写からゴッホ風の表現を経由し、彼に特徴的な輝かしい赤を用いた絵画へと変化していきます。)も面白い風景画の三点と、躍動感のある墨線にて田園を描いた「秋景農夫図」(1925)にはそれぞれ惹かれるものがありました。またかけがえのない画家の一人でもある、須田国太郎の「信楽」(1935)を見られたのも大きな収穫です。稜線の折重なる山々を背景に、連なる日本家屋と手前に広がる田園、そして小さな積みわら群が、実に重厚な感触にて描かれています。うっすらと桃色を帯びた深い須田カラーも冴えていました。

最後に見る「何処から、そして何処へ」は、その賛否も分かれそうな冒険的なセクションです。西欧の国民国家形成の過程で、ナショナリズム的なものに訴えかけるために作成されたポスター群(19世紀の西欧の食料節約運動のポスターなどが展示されています。大地を耕す逞しい女性の姿が描かれていました。)から、木村伊兵衛、濱谷浩の日本の農村を捉えた作品、さらには積みわらモチーフのリキテンスタインらの絵画までが一堂に紹介されています。そしてここで記憶に残ったのは、明治から昭和前期にかけての日本の農村を捉えた手彩色の観光写真絵葉書です。これらの風景写真は当時、外国人のみやげとして人気があったとのことで、葉書の表題も英語で書かれていました。一概に言えるものではありませんが、どこか西欧における巴水の受容を見る思いもします。

身近な田園風景をじっくりと見る機会などそうありませんが、帰路、武蔵野線の車窓より広がる見慣れた野原の景色がどこか新鮮にうつりました。これから残すべき価値のある風景とはまさにこのようなものを指すのかもしれません。

次の日曜日、16日までの開催です。なお埼玉展終了後、以下、北九州市立美術館(2008/1/2~2/17)、ひろしま美術館(2/23~4/6)、山梨県立美術館(4/19~6/1)へと巡回します。(12/8)

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

「杉本博司 漏光」 ギャラリー小柳

ギャラリー小柳(中央区銀座1-7-5 小柳ビル8階)

「杉本博司 漏光」

2007/12/6-2008/1/12

昨年もちょうどこの時期に杉本の個展が開催されていました。ギャラリー小柳での「漏光」と名付けられた展覧会です。

正面奥の小部屋とメインのスペースに展示されているのは、杉本の写真よりお馴染みでもあるTheatersシリーズ計4点ですが、今回はそれとも関連する、一種のインスタレーションともいえる光を用いた作品が「漏光」の意味するところを明らかにしています。その場所は仕切り壁の向こうの暗室です。約30センチ四方の白い板状の物体が全91点、それこそ映画館のスクリーンの如く長方形にズラリと並んでいます。それが点滅する鋭い光を浴びながら、仄かな色と光の残像を残して美しく佇んでいるのです。

上にて板状とも記した個々のオブジェは、実際は杉本のTheatersシリーズの写真集の一冊でした。これらはかの森美術展での大個展の際にも出ていた作品そのものですが、それが特殊な印刷技術によって一般には不可能な「闇の中の淡い染み」のような色と光を表現しています。(また本には夜光塗料が塗り込まれています。)パッと明るくなった時はまさに映画館のスクリーンの何も映らない状態、つまり例えば上映後の現実に戻る、「社会的な意識に目覚める」(*)ような感触を、そして光の残像が滲み、また漏れている時にはその映画にのめり込んで「参加」(*)しているような状態を呼び覚ましてもきます。Theatersシリーズにおける白銀のスクリーンの意味が、そのままの静謐さを保ちながら時間を短縮させて動的に示されている作品なのかもしれません。

ちなみにこのインスタレーションを構成する各写真集は、それぞれエディションをつけられて販売されています。もちろんそれなりの価格がついているわけですが、私が出向いた際には既に結構な数にシールが貼られていました。この展示を終えてしまえば、もう二度とこのスクリーンを構成することはないという、まさしく一期一会の作品ということのようです。

年明けの12日まで開催されています。(12/8)

*展覧会リーフレットより。「苔のむすまで」から。

「杉本博司 漏光」

2007/12/6-2008/1/12

昨年もちょうどこの時期に杉本の個展が開催されていました。ギャラリー小柳での「漏光」と名付けられた展覧会です。

正面奥の小部屋とメインのスペースに展示されているのは、杉本の写真よりお馴染みでもあるTheatersシリーズ計4点ですが、今回はそれとも関連する、一種のインスタレーションともいえる光を用いた作品が「漏光」の意味するところを明らかにしています。その場所は仕切り壁の向こうの暗室です。約30センチ四方の白い板状の物体が全91点、それこそ映画館のスクリーンの如く長方形にズラリと並んでいます。それが点滅する鋭い光を浴びながら、仄かな色と光の残像を残して美しく佇んでいるのです。

上にて板状とも記した個々のオブジェは、実際は杉本のTheatersシリーズの写真集の一冊でした。これらはかの森美術展での大個展の際にも出ていた作品そのものですが、それが特殊な印刷技術によって一般には不可能な「闇の中の淡い染み」のような色と光を表現しています。(また本には夜光塗料が塗り込まれています。)パッと明るくなった時はまさに映画館のスクリーンの何も映らない状態、つまり例えば上映後の現実に戻る、「社会的な意識に目覚める」(*)ような感触を、そして光の残像が滲み、また漏れている時にはその映画にのめり込んで「参加」(*)しているような状態を呼び覚ましてもきます。Theatersシリーズにおける白銀のスクリーンの意味が、そのままの静謐さを保ちながら時間を短縮させて動的に示されている作品なのかもしれません。

ちなみにこのインスタレーションを構成する各写真集は、それぞれエディションをつけられて販売されています。もちろんそれなりの価格がついているわけですが、私が出向いた際には既に結構な数にシールが貼られていました。この展示を終えてしまえば、もう二度とこのスクリーンを構成することはないという、まさしく一期一会の作品ということのようです。

年明けの12日まで開催されています。(12/8)

*展覧会リーフレットより。「苔のむすまで」から。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「富岡鉄斎展」 大倉集古館

大倉集古館(港区虎ノ門2-10-3 ホテルオークラ東京本館正門前)

「大和文華館所蔵 富岡鉄斎展 - 躍動する形と色 - 」

10/6-12/16

幕末生まれで、最後の文人画家ともいわれる富岡鉄斎(1836-1924)の画業を紹介します。大倉集古館での回顧展です。

今回展示されている大和文華館の富岡鉄斎のコレクションの元を辿ると、実際に当時、鉄斎と交流のあった松山の近藤文太郎氏の所蔵品に行き着きます。近藤は鉄斎がそれほど有名でない頃からの友人で、例えば鉄斎の制作料の取り立てなどを行うほど面倒見の良い人物でもありました。それに鉄斎の妻が近藤と同じく松山出身であるという縁もあったようです。展示でも両者の間柄を示す書簡が多く出品されています。また、近藤から贈られた海老をスケッチした「伊勢海老図」(明治37年)なども紹介されていました。朱色の瑞々しい点描が海老を象っています。活きの良い海老を見て喜んだ鉄斎の姿が目に浮かぶかのようでした。

一般的に鉄斎は文人画家とされていますが、その作風はかなり多彩です。もちろん制作の中心は南画だったようですが、その他にも精緻な大和絵や、極めて即興的な、例えば仙がいの水墨のような作品もたくさん手がけていました。中でも、特にオリジナリティと魅力を感じるのは水墨画です。私淑していた牧渓の画を模した「魚藻図」(大正3年)に見る躍動感や、墨の濃淡だけで夜の寒梅を叙情的に画いた「寒月照梅華図」(明治44年)などには惹かれるものがありました。また彩色ですが、伏見人形を可愛らしく描いた「天神土人形図」(明治35年)も一推しの作品です。桃色の衣を纏う人形がヘタウマのような味わいにて表されています。心が和みました。

幕末期に勤皇思想を奉じ、自身も神官をつとめていたという鉄斎は、いわゆる神国日本を賛美するような作品もいくつか描いていました。そして、その手の主題としてはお馴染みの富士山の画も当然登場しています。ここでは巨大な画面を埋め尽くすかのような富士山が圧倒的な迫力にて描かれていますが、目を凝らすと山頂へ向う人たちが砂糖に群がる蟻のように点々と連なって描かれていることが分かりました。また妙にリアルな岩肌の描写なども気になるところですが、これは鉄斎が実際に登って見た景色が反映されているからなのだそうです。この辺は、大観の描くシンボリックな富士山と一線を画しています。

鉄斎の他、大和文華館より特別出品として、若冲の鶏、松村景文の花鳥、そして抱一の「瓶花図」(1815)が展示されていました。残念ながら抱一の画にはあまり筆の冴えがありませんが、これは彼が執り行った光琳百回忌の折、その協力者へのいわばお礼という形で配布された作品のうちの一つなのだそうです。ちなみに抱一はこの「お礼」を何と100幅制作したと考えられています。粉本も確認されているそうなので、ここに見る類型化された表現は致し方ないのかもしれません。

12月16日までの開催です。(12/8)

「大和文華館所蔵 富岡鉄斎展 - 躍動する形と色 - 」

10/6-12/16

幕末生まれで、最後の文人画家ともいわれる富岡鉄斎(1836-1924)の画業を紹介します。大倉集古館での回顧展です。

今回展示されている大和文華館の富岡鉄斎のコレクションの元を辿ると、実際に当時、鉄斎と交流のあった松山の近藤文太郎氏の所蔵品に行き着きます。近藤は鉄斎がそれほど有名でない頃からの友人で、例えば鉄斎の制作料の取り立てなどを行うほど面倒見の良い人物でもありました。それに鉄斎の妻が近藤と同じく松山出身であるという縁もあったようです。展示でも両者の間柄を示す書簡が多く出品されています。また、近藤から贈られた海老をスケッチした「伊勢海老図」(明治37年)なども紹介されていました。朱色の瑞々しい点描が海老を象っています。活きの良い海老を見て喜んだ鉄斎の姿が目に浮かぶかのようでした。

一般的に鉄斎は文人画家とされていますが、その作風はかなり多彩です。もちろん制作の中心は南画だったようですが、その他にも精緻な大和絵や、極めて即興的な、例えば仙がいの水墨のような作品もたくさん手がけていました。中でも、特にオリジナリティと魅力を感じるのは水墨画です。私淑していた牧渓の画を模した「魚藻図」(大正3年)に見る躍動感や、墨の濃淡だけで夜の寒梅を叙情的に画いた「寒月照梅華図」(明治44年)などには惹かれるものがありました。また彩色ですが、伏見人形を可愛らしく描いた「天神土人形図」(明治35年)も一推しの作品です。桃色の衣を纏う人形がヘタウマのような味わいにて表されています。心が和みました。

幕末期に勤皇思想を奉じ、自身も神官をつとめていたという鉄斎は、いわゆる神国日本を賛美するような作品もいくつか描いていました。そして、その手の主題としてはお馴染みの富士山の画も当然登場しています。ここでは巨大な画面を埋め尽くすかのような富士山が圧倒的な迫力にて描かれていますが、目を凝らすと山頂へ向う人たちが砂糖に群がる蟻のように点々と連なって描かれていることが分かりました。また妙にリアルな岩肌の描写なども気になるところですが、これは鉄斎が実際に登って見た景色が反映されているからなのだそうです。この辺は、大観の描くシンボリックな富士山と一線を画しています。

鉄斎の他、大和文華館より特別出品として、若冲の鶏、松村景文の花鳥、そして抱一の「瓶花図」(1815)が展示されていました。残念ながら抱一の画にはあまり筆の冴えがありませんが、これは彼が執り行った光琳百回忌の折、その協力者へのいわばお礼という形で配布された作品のうちの一つなのだそうです。ちなみに抱一はこの「お礼」を何と100幅制作したと考えられています。粉本も確認されているそうなので、ここに見る類型化された表現は致し方ないのかもしれません。

12月16日までの開催です。(12/8)

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト2007 「交響曲第8番、15番」 井上道義

ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト2007(Concert 8)

ショスタコーヴィチ 交響曲第8番、第15番

指揮 井上道義

管弦楽 新日本フィルハーモニー交響楽団

2007/12/9 15:00~ 日比谷公会堂 階下

日比谷公会堂をショスタコーヴィチ一色に染めたビックイベントも、とうとう千秋楽を迎えてしまいました。井上道義によるショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクトです。最終日は第8番と第15番のプログラムでした。

井上と新日フィルと言えば相思相愛ならぬ、意思疎通も密な関係にあるのかと思いますが、大変失礼ながらもこの日の演奏自体の精度はそれほど高いものではなかったように感じます。ヴァイオリンをはじめとする新日フィルの弦セクションはいつもながらの温かみと厚みのある音色でホールを満たしてくれましたが、如何せんトロンボーンをはじめとする金管のセクションがかなり不安定です。井上の解釈は8番でも15番でも、各フレーズをやや遅めのテンポでじっくり歌い上げるものでしたが、終始、言わばオーケストラとの噛み合ない部分があるように思えてなりませんでした。もちろん、井上のこの企画にかける類い稀な努力にはただただ頭が下がるばかりですが、最終日と言うことでどこか力んでしまった感もある、あまり突き抜けない演奏になってしまったのかもしれません。私はこの日の演奏であるならば、技術的にはもう一段難も多かったものの力強かった名フィルとの特に11番や、名演とも言って良い水準にあった広響との14番に軍配を挙げたいと思います。

第15番をホールで聴くのは初めてでしたが、どこをとっても非常に興味深いフレーズのオンパレードで楽しめました。ロッシーニ畢竟の名作「ウィリアム・テル」の序曲が殆ど茶化すかのようにして何度とも登場するかと思いきや、第二楽章では身の切れるほどに痛々しくまた美しい葬送曲が奏でられ、さらに第三楽章では一転して空元気などほどに高らかに鳴るファゴットや訥々と語るティンパニ、そして糸が絡むかのようにまとわりついて離れないヴァイオリンやトライアングル群が小刻みに動き回り、最終楽章では今度はトリスタン主題へと向かいながらもロマンス風の調べへと転化するという、少し追っかけるだけでも一として同じ表情をとらない目まぐるしさを見せています。まるでショスタコーヴィチが当時の体制と不思議な距離感を保ちながら、手を替え品を替え、全てに異なる表情を持った15曲の交響曲をつくってきた歴史を見るかのような印象さえ感じられました。彼は何故、ここに来て、かの侵略のエピソードの音楽を最後に挿入したのでしょうか。

終演後はミッチーに惜しみのない拍手が贈られて幕となりました。比較的マイナーとも言えるショスタコーヴィチの交響曲を、同一の会場で、しかもこれほど短いサイクルで演奏するというまさに金字塔をなし得た井上には心から感謝したいと思います。それこそショスタコーヴィチが一般化する(例えば、在京オケの定期でも頻繁に曲が演奏されることになるということですが。)契機にもなる演奏会だったかもしれません。終演後、井上によって掲げられ、そしてワインを振りかけられそうにもなったショスタコーヴィチの苦虫を噛み潰したような顔の写真も目に焼き付きました。

また僅か数回ではありますが、何度となく足を運んだ日比谷公会堂も名残惜しく感じられてなりません。音響面よりも設備的に色々難しい部分がありそうですが、是非この地で再度音楽を楽しみたいとも思いました。

ショスタコーヴィチ 交響曲第8番、第15番

指揮 井上道義

管弦楽 新日本フィルハーモニー交響楽団

2007/12/9 15:00~ 日比谷公会堂 階下

日比谷公会堂をショスタコーヴィチ一色に染めたビックイベントも、とうとう千秋楽を迎えてしまいました。井上道義によるショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクトです。最終日は第8番と第15番のプログラムでした。

井上と新日フィルと言えば相思相愛ならぬ、意思疎通も密な関係にあるのかと思いますが、大変失礼ながらもこの日の演奏自体の精度はそれほど高いものではなかったように感じます。ヴァイオリンをはじめとする新日フィルの弦セクションはいつもながらの温かみと厚みのある音色でホールを満たしてくれましたが、如何せんトロンボーンをはじめとする金管のセクションがかなり不安定です。井上の解釈は8番でも15番でも、各フレーズをやや遅めのテンポでじっくり歌い上げるものでしたが、終始、言わばオーケストラとの噛み合ない部分があるように思えてなりませんでした。もちろん、井上のこの企画にかける類い稀な努力にはただただ頭が下がるばかりですが、最終日と言うことでどこか力んでしまった感もある、あまり突き抜けない演奏になってしまったのかもしれません。私はこの日の演奏であるならば、技術的にはもう一段難も多かったものの力強かった名フィルとの特に11番や、名演とも言って良い水準にあった広響との14番に軍配を挙げたいと思います。

第15番をホールで聴くのは初めてでしたが、どこをとっても非常に興味深いフレーズのオンパレードで楽しめました。ロッシーニ畢竟の名作「ウィリアム・テル」の序曲が殆ど茶化すかのようにして何度とも登場するかと思いきや、第二楽章では身の切れるほどに痛々しくまた美しい葬送曲が奏でられ、さらに第三楽章では一転して空元気などほどに高らかに鳴るファゴットや訥々と語るティンパニ、そして糸が絡むかのようにまとわりついて離れないヴァイオリンやトライアングル群が小刻みに動き回り、最終楽章では今度はトリスタン主題へと向かいながらもロマンス風の調べへと転化するという、少し追っかけるだけでも一として同じ表情をとらない目まぐるしさを見せています。まるでショスタコーヴィチが当時の体制と不思議な距離感を保ちながら、手を替え品を替え、全てに異なる表情を持った15曲の交響曲をつくってきた歴史を見るかのような印象さえ感じられました。彼は何故、ここに来て、かの侵略のエピソードの音楽を最後に挿入したのでしょうか。

終演後はミッチーに惜しみのない拍手が贈られて幕となりました。比較的マイナーとも言えるショスタコーヴィチの交響曲を、同一の会場で、しかもこれほど短いサイクルで演奏するというまさに金字塔をなし得た井上には心から感謝したいと思います。それこそショスタコーヴィチが一般化する(例えば、在京オケの定期でも頻繁に曲が演奏されることになるということですが。)契機にもなる演奏会だったかもしれません。終演後、井上によって掲げられ、そしてワインを振りかけられそうにもなったショスタコーヴィチの苦虫を噛み潰したような顔の写真も目に焼き付きました。

また僅か数回ではありますが、何度となく足を運んだ日比谷公会堂も名残惜しく感じられてなりません。音響面よりも設備的に色々難しい部分がありそうですが、是非この地で再度音楽を楽しみたいとも思いました。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「Artistic Christmas」 新宿高島屋美術画廊

新宿高島屋美術画廊(渋谷区千駄ヶ谷5-24-2)

「Artistic Christmas」

11/28-12/11

年末商戦で賑わうデパートの贈るアートなクリスマスです。全13名の若手、中堅アーティストによる「Artistic Christmas」展へ行ってきました。

まずは既知の作家に見入るものがありましたが、六本木での個展の記憶も新しい阪本トクロウの一点、ズバリ、そのままクリスマスツリーをあしらったドローイング「12月の夜」が印象に残ります。真っ暗な闇に染まる画面の下半分より、まるでタケノコが生えるかのようにしてツリーが突き出していました。また、クリスマスマウンテンならぬツリーを描いた三瀬夏之介の「クリスマス考」も魅力ある作品です。一見、山の全体にデコレーションが施されているのかと思ってしまうほど大きなツリーですが、その傍に描かれた雪だるまの人形などが、どこか「らしからぬ」可愛らしさをも演出しています。と言っても、宙に浮かぶ飛行船など、いつもながらのシュールな感覚も健在です。胡粉の質感や、実はかなり激しい劇画調の墨線のタッチもまたインパクトがありました。

艶やかな赤色をした蝋燭のオブジェを手がけた大森暁生の「Blood candle」も、妖し気なクリスマスを演出するアイテムの一つとなりそうです。このキャンドルの似合う部屋はどんなものかという部分にも想像が働きます。さぞかし甘酸っぱい香りが漂っていそうです。

買い物のついでにはもちろんのこと、サザンテラスのイルミネーションと合わせて楽しまれるのも良いのではないでしょうか。11日まで開催されています。(12/8)

「Artistic Christmas」

11/28-12/11

年末商戦で賑わうデパートの贈るアートなクリスマスです。全13名の若手、中堅アーティストによる「Artistic Christmas」展へ行ってきました。

まずは既知の作家に見入るものがありましたが、六本木での個展の記憶も新しい阪本トクロウの一点、ズバリ、そのままクリスマスツリーをあしらったドローイング「12月の夜」が印象に残ります。真っ暗な闇に染まる画面の下半分より、まるでタケノコが生えるかのようにしてツリーが突き出していました。また、クリスマスマウンテンならぬツリーを描いた三瀬夏之介の「クリスマス考」も魅力ある作品です。一見、山の全体にデコレーションが施されているのかと思ってしまうほど大きなツリーですが、その傍に描かれた雪だるまの人形などが、どこか「らしからぬ」可愛らしさをも演出しています。と言っても、宙に浮かぶ飛行船など、いつもながらのシュールな感覚も健在です。胡粉の質感や、実はかなり激しい劇画調の墨線のタッチもまたインパクトがありました。

艶やかな赤色をした蝋燭のオブジェを手がけた大森暁生の「Blood candle」も、妖し気なクリスマスを演出するアイテムの一つとなりそうです。このキャンドルの似合う部屋はどんなものかという部分にも想像が働きます。さぞかし甘酸っぱい香りが漂っていそうです。

買い物のついでにはもちろんのこと、サザンテラスのイルミネーションと合わせて楽しまれるのも良いのではないでしょうか。11日まで開催されています。(12/8)

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「東京藝術大学大学院美術研究科博士審査展」 藝大美術館

東京藝術大学大学美術館(台東区上野公園12-8)

「東京藝術大学大学院美術研究科博士審査展」

12/4-16

アダム・ブース、田口和奈、石川直樹らの名前もラインナップに挙がっています。上記、表題の通り、その審査を一般公開する展覧会へ行ってきました。

展示は藝大美術館の3階、及び地下のスペースをフルに使っています。会場には、日本画、油画、版画、デザイン、陶芸、先端、それに保存修復などの各学科の学生、約40名もの多様な作品が一堂に会していました。また審査展ということで、彼らの研究の成果を述べる論文や、それを噛み砕いて紹介する解説パネルまでが展示されています。お馴染みの田口和奈の作品が計5点も出ていただけでも満足出来るというものでしたが、それを彼女の「見えていないことの見えていること」という論文と一緒に見られる機会などまずありません。ちなみに研究発表については、会期中を通して「論文発表会」という形式で公表されているようです。日程は展覧会のHPに掲載されています。

惹かれた作品を羅列していきます。まずは最近のギャラリーエフの展示で印象深かったアダム・ブースの日本画です。その際にも見た、若冲をメルヘン調に仕立てたようなシュールで軽やかな作品が数点展示されています。そして日本画ではもう一方、例えば先日の正倉院展で見た、ろうけつ染めの屏風(羊木臈纈屏風)を思わせる襖絵を描く四宮義俊にも見応えがありました。一概に学生と言えども、既に画廊や美術館などの第一線で活躍されている作家の方々ばかりです。見入るのも当たり前のことなのかもしれません。

先端表現ではアグネス・マーチンの抽象絵画を研究、解体し、自身の表現へと転化させた渡邉美香が印象に残りました。これは「静穏を聴く」という光を用いたインスタレーションですが、マーチンを思わせる格子状の三面の立体のオブジェより、微妙な変化を見せる光が緩やかに美しく点滅しています。絵画をそのままビジュアルに移したような作品です。

さて、最後にここに挙げた作品と並んで興味深いのは、保存修復の方々による研究発表の展示です。バーミヤン石窟や朝鮮時代の屏風、それに宋時代の茶碗や天平期の乾漆像を修復、復元するその技術の方法論が、非常に専門的な形で紹介されています。また徳川美術館所蔵の源氏物語絵巻の複製をつくるべく、どのようにしたらその劣化した金箔を再現出来るのかに取り組んだ中村英生の展示も感じ入るものがありました。普段、何気なく見ている仏像や古美術品が、こうした研究者の方々の日頃の努力の成果だと思うと本当に頭が下がります。もっと一般に紹介されるべきだとさえ感じました。

入場は無料です。今月16日まで開催されています。(12/8)

「東京藝術大学大学院美術研究科博士審査展」

12/4-16

アダム・ブース、田口和奈、石川直樹らの名前もラインナップに挙がっています。上記、表題の通り、その審査を一般公開する展覧会へ行ってきました。

展示は藝大美術館の3階、及び地下のスペースをフルに使っています。会場には、日本画、油画、版画、デザイン、陶芸、先端、それに保存修復などの各学科の学生、約40名もの多様な作品が一堂に会していました。また審査展ということで、彼らの研究の成果を述べる論文や、それを噛み砕いて紹介する解説パネルまでが展示されています。お馴染みの田口和奈の作品が計5点も出ていただけでも満足出来るというものでしたが、それを彼女の「見えていないことの見えていること」という論文と一緒に見られる機会などまずありません。ちなみに研究発表については、会期中を通して「論文発表会」という形式で公表されているようです。日程は展覧会のHPに掲載されています。

惹かれた作品を羅列していきます。まずは最近のギャラリーエフの展示で印象深かったアダム・ブースの日本画です。その際にも見た、若冲をメルヘン調に仕立てたようなシュールで軽やかな作品が数点展示されています。そして日本画ではもう一方、例えば先日の正倉院展で見た、ろうけつ染めの屏風(羊木臈纈屏風)を思わせる襖絵を描く四宮義俊にも見応えがありました。一概に学生と言えども、既に画廊や美術館などの第一線で活躍されている作家の方々ばかりです。見入るのも当たり前のことなのかもしれません。

先端表現ではアグネス・マーチンの抽象絵画を研究、解体し、自身の表現へと転化させた渡邉美香が印象に残りました。これは「静穏を聴く」という光を用いたインスタレーションですが、マーチンを思わせる格子状の三面の立体のオブジェより、微妙な変化を見せる光が緩やかに美しく点滅しています。絵画をそのままビジュアルに移したような作品です。

さて、最後にここに挙げた作品と並んで興味深いのは、保存修復の方々による研究発表の展示です。バーミヤン石窟や朝鮮時代の屏風、それに宋時代の茶碗や天平期の乾漆像を修復、復元するその技術の方法論が、非常に専門的な形で紹介されています。また徳川美術館所蔵の源氏物語絵巻の複製をつくるべく、どのようにしたらその劣化した金箔を再現出来るのかに取り組んだ中村英生の展示も感じ入るものがありました。普段、何気なく見ている仏像や古美術品が、こうした研究者の方々の日頃の努力の成果だと思うと本当に頭が下がります。もっと一般に紹介されるべきだとさえ感じました。

入場は無料です。今月16日まで開催されています。(12/8)

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

「池田光弘 - 宙を繋ぐ - 」 シュウゴアーツ

シュウゴアーツ(江東区清澄1-3-2 5階)

「池田光弘 - 宙を繋ぐ - 」

11/10-12/8

今年のVOCAでも印象深いものがあった池田光弘の個展です。その際に見せたような鋭く、またどこかシュールなモチーフは影を潜め、もっと雄大で静けさに満ちたまさに宇宙を思わせる世界が展開されています。

宇宙というイメージにぴったりなのが、奥の小部屋にて展示されている一枚のドローイングです。深淵に広がる闇を思わせる黒をベースに、紫や黄色の絵具が点々と、時にパッと散らされるようにして配されています。その一つ一つは光として浮かび上がる無数の星団なのかもしれません。微かに瞬く星たちが、膨張論さながらに外へ外へと向うかのようにしてうごめいています。また、粒のように群れる星にどこか儚さを感じるような作品でした。

その宇宙イメージを背景に、光の差し込む洞窟の入口で寄り添う二人の人間を描いた「untitled」(2007)も心にとまります。光が温かみをもって照る様子は、どこか夢の中で突如ぽっと映し出される懐かしい記憶の断片のようにも見えました。

明日までの開催です。(12/1)

「池田光弘 - 宙を繋ぐ - 」

11/10-12/8

今年のVOCAでも印象深いものがあった池田光弘の個展です。その際に見せたような鋭く、またどこかシュールなモチーフは影を潜め、もっと雄大で静けさに満ちたまさに宇宙を思わせる世界が展開されています。

宇宙というイメージにぴったりなのが、奥の小部屋にて展示されている一枚のドローイングです。深淵に広がる闇を思わせる黒をベースに、紫や黄色の絵具が点々と、時にパッと散らされるようにして配されています。その一つ一つは光として浮かび上がる無数の星団なのかもしれません。微かに瞬く星たちが、膨張論さながらに外へ外へと向うかのようにしてうごめいています。また、粒のように群れる星にどこか儚さを感じるような作品でした。

その宇宙イメージを背景に、光の差し込む洞窟の入口で寄り添う二人の人間を描いた「untitled」(2007)も心にとまります。光が温かみをもって照る様子は、どこか夢の中で突如ぽっと映し出される懐かしい記憶の断片のようにも見えました。

明日までの開催です。(12/1)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト 「交響曲第11、12番」 井上道義

ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト2007(Concert 7)

ショスタコーヴィチ 交響曲第11番、第12番

指揮 井上道義

管弦楽 名古屋フィルハーモニー交響楽団

2007/12/5 19:00~ 日比谷公会堂 階下

当日券で駆けつけました。ミッチー自身が「世界のどこでもやらない。」とも言う、第11番と第12番の超重量級プログラムです。そしてその大役をつとめるオーケストラは、これまたご本人曰く「これはかけである。」とも述べた名フィルでした。

結論から言ってしまうと、演奏の精度そのものはかなり荒々しい、むしろ粗の目立つ内容でありましたが、それこそまたまたミッチーの言う「ベルリンフィルでも名フィルでも得られる感動は関係ない。」の言葉の通り、非常に感動的なコンサートであったと思います。そしてさらにその感動という点においては、おそらくは第12番の方が演奏の完成度の点で上回るものの、井上の細部までに行き届いた解釈と曲本来の力も借りて、11番がより感銘を受ける演奏であったとも感じました。苦悩を示すように切々と、しかしそれでいながら打ち寄せる大波小波のように起伏も大きく歌う一楽章の冒頭や、今度は一転して奈落の底へ落とされるかのように激しく、また猛然とテンポをまくしあげるアレグロ楽章など、総じて緩急の差の大きい、非常にダイナミックな表現を聴かせてくれたと思います。全てアタッカで続く長大な交響曲ですが、一時の緊張感をそがれることがありませんでした。9、14、4と聴いて来て、一番ミッチーの良さが出ているとも感じたのが今回の11番です。

名フィルは初めてでしたが、あともう一歩、全体的に細やかな表現があればより良かったのではないでしょうか。イングリッシュホルンをはじめとする木管の厚みのある音や、もはや鳴らすというよりも壊さんとばかりに叩くティンパニの潔いほど強烈な演奏には感じるものがありましたが、弦セクション、特にヴァイオリンに音圧感が不足するのが残念に思えました。ただ「同志は倒れぬ」を歌うヴィオラのしっとりとした音色は秀逸です。ここは音に包み込まれるような気持ちで聴き入ることが出来ました。

後半の12番は、私の浅い耳ではまだ曲をどう捉えてよいのかがわかりません。殆ど唐突に登場してすぐさま消える歓喜の主題の調べだけが耳に残りました。歓喜でありながらも、どこかとってつけたかのように申し訳なく登場してきます。不気味です。

座って聴いているだけでも疲労感に襲われるようなプログラムでしたが、井上を含む演奏者の方々の熱意を目の前にすると、そのような悠長なことも言ってられません。次回の日曜日、8番と15番の演奏でこのプロジェクトが締めくくられます。もちろんそちらも聴いてくるつもりです。

ショスタコーヴィチ 交響曲第11番、第12番

指揮 井上道義

管弦楽 名古屋フィルハーモニー交響楽団

2007/12/5 19:00~ 日比谷公会堂 階下

当日券で駆けつけました。ミッチー自身が「世界のどこでもやらない。」とも言う、第11番と第12番の超重量級プログラムです。そしてその大役をつとめるオーケストラは、これまたご本人曰く「これはかけである。」とも述べた名フィルでした。

結論から言ってしまうと、演奏の精度そのものはかなり荒々しい、むしろ粗の目立つ内容でありましたが、それこそまたまたミッチーの言う「ベルリンフィルでも名フィルでも得られる感動は関係ない。」の言葉の通り、非常に感動的なコンサートであったと思います。そしてさらにその感動という点においては、おそらくは第12番の方が演奏の完成度の点で上回るものの、井上の細部までに行き届いた解釈と曲本来の力も借りて、11番がより感銘を受ける演奏であったとも感じました。苦悩を示すように切々と、しかしそれでいながら打ち寄せる大波小波のように起伏も大きく歌う一楽章の冒頭や、今度は一転して奈落の底へ落とされるかのように激しく、また猛然とテンポをまくしあげるアレグロ楽章など、総じて緩急の差の大きい、非常にダイナミックな表現を聴かせてくれたと思います。全てアタッカで続く長大な交響曲ですが、一時の緊張感をそがれることがありませんでした。9、14、4と聴いて来て、一番ミッチーの良さが出ているとも感じたのが今回の11番です。

名フィルは初めてでしたが、あともう一歩、全体的に細やかな表現があればより良かったのではないでしょうか。イングリッシュホルンをはじめとする木管の厚みのある音や、もはや鳴らすというよりも壊さんとばかりに叩くティンパニの潔いほど強烈な演奏には感じるものがありましたが、弦セクション、特にヴァイオリンに音圧感が不足するのが残念に思えました。ただ「同志は倒れぬ」を歌うヴィオラのしっとりとした音色は秀逸です。ここは音に包み込まれるような気持ちで聴き入ることが出来ました。

後半の12番は、私の浅い耳ではまだ曲をどう捉えてよいのかがわかりません。殆ど唐突に登場してすぐさま消える歓喜の主題の調べだけが耳に残りました。歓喜でありながらも、どこかとってつけたかのように申し訳なく登場してきます。不気味です。

座って聴いているだけでも疲労感に襲われるようなプログラムでしたが、井上を含む演奏者の方々の熱意を目の前にすると、そのような悠長なことも言ってられません。次回の日曜日、8番と15番の演奏でこのプロジェクトが締めくくられます。もちろんそちらも聴いてくるつもりです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「河口龍夫 - 見えないものと見えるもの - 」 兵庫県立美術館

兵庫県立美術館(神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1)

「河口龍夫 - 見えないものと見えるもの - 」

10/27-12/16

永徳展関連で関西へ行った際、最後に見たのがこの展覧会でした。神戸生まれの現代造形作家、河口龍夫の制作を紹介します。兵庫県立美術館で開催中の「河口龍夫 - 見えないものと見えるもの - 」へ行ってきました。

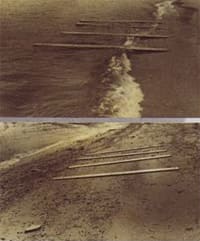

私自身、作家の意図への無知を棚に上げて、あくまでも作品を感覚的に捉えて言うとすれば、特に鉛という物質を用いて他にはない、非常に静謐かつ重々しい空気感を誘うインスタレーションを展開していたとしても間違いありません。初期の70年代、砂浜での潮の満ち引きを26点の写真で捉えた「陸と海」(1970)、また電線によって蛍光灯や電熱器などを繋ぐ「関係 - エネルギー」(1972)では、それぞれ月や地球の運動、また電気の道程の在り方を、半ば手元に引き寄せるかの如く簡潔に指し示しています。そして90年代以降、鉛を使った作品群は、まるで「もの派」の如く、それ自体の存在の重みの強く伝わる作品を生み出していました。もちろん鉛によってコーティングされた種子や、完全な暗室で描かれたというドローイング群はまさに「見えないもの」の意図するところではありますが、単に鈍く光る鉛の不思議な美感に見入っても素直に楽しめるかもしれません。鉛コーティングの種子を点々と配した「関係 - 種子・北斗七星」(1993)は、あたかも鉛が星となって夜空に瞬くかのような美しさをたたえていました。これには引き込まれます。

美感という点において私が一番感銘したのは、屋外の吹き抜け空間を使って展示された「関係 - 時の睡蓮の庭」(2007)でした。これは縦4メートル、横10メートルはあろうかという巨大な白いプールに、円形の黄色の容器に入った鉛コーティングの種子が浮いている作品ですが、容器や鉛などがプカプカと水面を漂う様子を見ていると、さながらモネの絵画を前にした時のような気持ちにさせられます。私がこの展示を見たのはちょうど夜でしたが、闇にぽっかりと浮き出す白(プール)と黄色いの花(容器)、そして鉛の質感は、それぞれが緩やかに関係を持ちつつ繋がり、何とも言えない独特に輝く光を放っていました。モネの蓮を見つめていると、いつしか時と場所を忘れてその色彩世界に没入してしまうことがありますが、ゆらゆらと浮く蓮仕立ての鉛を眺める感覚もそれに近いものがあるかもしれません。

蓮をモチーフにした作品としては、順路最後の「関係 - 浮遊する蓮の船」(2007)も圧巻の一言です。壁からいくつも突き出した鉛の蓮の花々の中を、上の図版画像のような巨大船が宙にぽっかりと浮かんでいます。また、展示室を出た回廊を鳥のように舞う「関係 - 鳥になった種子」(2007)も幻想的な詩情を誘っていました。鉛の種子に羽がささり、それがあたかも鳥が群れるように高度を上げながら外へと連なっています。そしてその先に見る方角には海が広がっているという仕掛けでした。

コンクリート打ちっぱなしの安藤建築が鉛の美感と共鳴しています。兵庫県立美術館という箱との相性はバッチリでした。

12月16日までの開催です。また名古屋市美術館でも、別コンセプトによる河口龍夫展が開催(12/24まで)されています。(10/27)

「河口龍夫 - 見えないものと見えるもの - 」

10/27-12/16

永徳展関連で関西へ行った際、最後に見たのがこの展覧会でした。神戸生まれの現代造形作家、河口龍夫の制作を紹介します。兵庫県立美術館で開催中の「河口龍夫 - 見えないものと見えるもの - 」へ行ってきました。

私自身、作家の意図への無知を棚に上げて、あくまでも作品を感覚的に捉えて言うとすれば、特に鉛という物質を用いて他にはない、非常に静謐かつ重々しい空気感を誘うインスタレーションを展開していたとしても間違いありません。初期の70年代、砂浜での潮の満ち引きを26点の写真で捉えた「陸と海」(1970)、また電線によって蛍光灯や電熱器などを繋ぐ「関係 - エネルギー」(1972)では、それぞれ月や地球の運動、また電気の道程の在り方を、半ば手元に引き寄せるかの如く簡潔に指し示しています。そして90年代以降、鉛を使った作品群は、まるで「もの派」の如く、それ自体の存在の重みの強く伝わる作品を生み出していました。もちろん鉛によってコーティングされた種子や、完全な暗室で描かれたというドローイング群はまさに「見えないもの」の意図するところではありますが、単に鈍く光る鉛の不思議な美感に見入っても素直に楽しめるかもしれません。鉛コーティングの種子を点々と配した「関係 - 種子・北斗七星」(1993)は、あたかも鉛が星となって夜空に瞬くかのような美しさをたたえていました。これには引き込まれます。

美感という点において私が一番感銘したのは、屋外の吹き抜け空間を使って展示された「関係 - 時の睡蓮の庭」(2007)でした。これは縦4メートル、横10メートルはあろうかという巨大な白いプールに、円形の黄色の容器に入った鉛コーティングの種子が浮いている作品ですが、容器や鉛などがプカプカと水面を漂う様子を見ていると、さながらモネの絵画を前にした時のような気持ちにさせられます。私がこの展示を見たのはちょうど夜でしたが、闇にぽっかりと浮き出す白(プール)と黄色いの花(容器)、そして鉛の質感は、それぞれが緩やかに関係を持ちつつ繋がり、何とも言えない独特に輝く光を放っていました。モネの蓮を見つめていると、いつしか時と場所を忘れてその色彩世界に没入してしまうことがありますが、ゆらゆらと浮く蓮仕立ての鉛を眺める感覚もそれに近いものがあるかもしれません。

蓮をモチーフにした作品としては、順路最後の「関係 - 浮遊する蓮の船」(2007)も圧巻の一言です。壁からいくつも突き出した鉛の蓮の花々の中を、上の図版画像のような巨大船が宙にぽっかりと浮かんでいます。また、展示室を出た回廊を鳥のように舞う「関係 - 鳥になった種子」(2007)も幻想的な詩情を誘っていました。鉛の種子に羽がささり、それがあたかも鳥が群れるように高度を上げながら外へと連なっています。そしてその先に見る方角には海が広がっているという仕掛けでした。

コンクリート打ちっぱなしの安藤建築が鉛の美感と共鳴しています。兵庫県立美術館という箱との相性はバッチリでした。

12月16日までの開催です。また名古屋市美術館でも、別コンセプトによる河口龍夫展が開催(12/24まで)されています。(10/27)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「児玉希望展」 泉屋博古館・分館

泉屋博古館・分館(港区六本木1-5-1)

「児玉希望 - 日本画と写生の世界 - 」

10/27-12/9

大正より昭和にかけて官展の中堅画家(ちらしより引用。)として活躍したという、児玉希望(1898-1971)の画業を紹介します。制作の中心を占める日本画と、主に戦後に描かれた風景油彩画などが一堂に紹介されていました。

日本画家としての児玉の魅力を知るには、やはりちらし表紙にも載った大作「飛泉淙々」(1931)を見るのが一番でしょう。精緻に描き込まれた木々の間を縫うようにして落ちるのは、一本一本の筋がまるで絹の糸のように描かれた清涼たる滝の姿でした。また透明感に溢れ、肌色の岩肌を削り取って進む水の飛沫と、木々の深い緑とのコントラストも鮮やかです。その他、日本画では「雨後」(1927)や「枯野」(1936)なども印象に残りました。後者では、木の這う荒涼とした草地にてキリリと睨みをきかす狐の姿が特徴的です。

ただ、私が児玉の作品で特に印象深く思えたのは、上に挙げた王道的な日本画よりも、主に画業の中盤以降において取り組まれた抽象表現の絵画群でした。油彩の「湖畔流水」では、黄緑色に渦巻く湖畔から山々の光景がまるでゴッホのタッチを思わせるようにうねり、同じく油彩の「錦秋」でも、今度は紅葉に染まる秋の景色が、さながらヒトデ型の木をいくつもはめ込んだような描写にて表現されています。そしてその抽象を突き進めたのが、日本画の「瀾」(1964)ではないでしょうか。波紋様をデザイン的に表した作品といえば福田平八郎の「漣」(1932)を思い出しますが、それより時代は大きく下るものの、水面より差し込む光や波の揺らめきが単純な線と面の動きだけに還元されて描かれています。また所々、波に掴まるようにして配されている赤や群青の色彩には独特のリズムも感じられました。クレーやミロのイメージもわいてくる作品です。

数点展示されていた水墨画群、「新水墨画十二題」(1959)にも感じるものがありました。これらの作品を児玉本人は「具象である。」と述べていたそうですが、墨の滲みだけで表されている世界は幽玄な抽象世界そのものです。

回顧展とするには少々点数が足りませんが、まずは知られざる児玉の画業を見る良い機会とも言えそうです。次の日曜日、9日まで開催されています。(12/1)

「児玉希望 - 日本画と写生の世界 - 」

10/27-12/9

大正より昭和にかけて官展の中堅画家(ちらしより引用。)として活躍したという、児玉希望(1898-1971)の画業を紹介します。制作の中心を占める日本画と、主に戦後に描かれた風景油彩画などが一堂に紹介されていました。

日本画家としての児玉の魅力を知るには、やはりちらし表紙にも載った大作「飛泉淙々」(1931)を見るのが一番でしょう。精緻に描き込まれた木々の間を縫うようにして落ちるのは、一本一本の筋がまるで絹の糸のように描かれた清涼たる滝の姿でした。また透明感に溢れ、肌色の岩肌を削り取って進む水の飛沫と、木々の深い緑とのコントラストも鮮やかです。その他、日本画では「雨後」(1927)や「枯野」(1936)なども印象に残りました。後者では、木の這う荒涼とした草地にてキリリと睨みをきかす狐の姿が特徴的です。

ただ、私が児玉の作品で特に印象深く思えたのは、上に挙げた王道的な日本画よりも、主に画業の中盤以降において取り組まれた抽象表現の絵画群でした。油彩の「湖畔流水」では、黄緑色に渦巻く湖畔から山々の光景がまるでゴッホのタッチを思わせるようにうねり、同じく油彩の「錦秋」でも、今度は紅葉に染まる秋の景色が、さながらヒトデ型の木をいくつもはめ込んだような描写にて表現されています。そしてその抽象を突き進めたのが、日本画の「瀾」(1964)ではないでしょうか。波紋様をデザイン的に表した作品といえば福田平八郎の「漣」(1932)を思い出しますが、それより時代は大きく下るものの、水面より差し込む光や波の揺らめきが単純な線と面の動きだけに還元されて描かれています。また所々、波に掴まるようにして配されている赤や群青の色彩には独特のリズムも感じられました。クレーやミロのイメージもわいてくる作品です。

数点展示されていた水墨画群、「新水墨画十二題」(1959)にも感じるものがありました。これらの作品を児玉本人は「具象である。」と述べていたそうですが、墨の滲みだけで表されている世界は幽玄な抽象世界そのものです。

回顧展とするには少々点数が足りませんが、まずは知られざる児玉の画業を見る良い機会とも言えそうです。次の日曜日、9日まで開催されています。(12/1)

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト 「交響曲第4番」 井上道義

ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト2007(Concert 6)

ショスタコーヴィチ 交響曲第4番

指揮 井上道義

管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団

2007/12/1 17:00~ 日比谷公会堂 階下

ミッチーこと指揮者の井上道義がヘビメタシンフォニーと呼ぶ、「交響曲第4番」一曲勝負のプログラムです。前回の広響より、オーケストラを東フィルに変えての「ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト」を聴いてきました。

私にはこの曲を咀嚼出来るほどの力は全くありませんが、一連のショスタコーヴィチの交響曲の中でどれが一番好きかと問われれば、現時点では多分これを挙げると思います。そしてこの日は、普段、どこか大人しい印象もある東フィルが一線を越えた、非常に充実した力演を披露してくれました。細かい粗などもろともしない、それこそ車が荒れ地を行くかの如くゴリゴリとうねる低弦、そしてまさにヘビメタのノリで抜群のリズム感を示すティンパニ、さらには美しくも安定感のあるファゴットをはじめとした管楽器群など、どれも力を出し切ったような演奏の様子がとても印象に残ります。またさながらショスタコーヴィチに心の全てを捧げているかのようなコンマス、荒井英治の熱演にも強く引き込まれるものがありました。いつも以上に体を揺らし、椅子からずれ落ちてしまわんというばかりに全身で音楽を表現する様子は、まさに何かが憑依しているかのような鬼気迫る凄みが感じられます。この日の主役を挙げるとすれば間違いなく彼ではないでしょうか。あとは全体にもう一歩、各パート毎の響きを越えるまとまりの意識があればとも思いましたが、それは無い物ねだりのことかもしれません。ここまで熱い東フィルに接したのは初めてだと言えるほどでした。新国ピットの時とはわけが違います。

この4番は私にとってヘビメタというよりも、どちらかと言うとブルックナーと特にマーラーの面白い部分を合わせてさらに高めたような印象を与えてきます。静かに進行するスケルツォや最終楽章で一時、高みへと進む階段はブルックナーのようであり、また目まぐるしく曲想の変化する様や最後のチェレスタなどはマーラーの調べを思い出させました。とは言え、第二楽章の無調の部分やあちこちの音楽からとられたパロディーは、まさに手品を繰り広げるように音楽を展開するショスタコーヴィチならではものです。4番が好きと言っておきながら、実はこの日初めて生に接したわけですが、改めてこれが大変に密度の濃い名曲であることを確認出来ました。

さて既に多くの方もご指摘されておられますが、演奏のラスト、つまりは第三楽章終結部でのチェレスタが鳴り渡る中を弦がピアニッシモで消え行く部分にて悲しい出来事が起りました。フライングの拍手やブラボーなどはこれまでにも何度と体験してきましたが、今回ほど暗澹たる気持ちにさせられたこともありません。背筋のゾクゾクするような彼岸の境地を思わせる、もしくは意味深に、まるで曲が終わらずに永遠に続いていくかのようなこの美しい部分で、それを完全に打ち破る邪魔とも言える行為が入ってしまったわけです。本当に残念でした。

次回は最終日のコンサートを予定していますが、出来れば水曜の公演にも行ってみたいと思います。

ショスタコーヴィチ 交響曲第4番

指揮 井上道義

管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団

2007/12/1 17:00~ 日比谷公会堂 階下

ミッチーこと指揮者の井上道義がヘビメタシンフォニーと呼ぶ、「交響曲第4番」一曲勝負のプログラムです。前回の広響より、オーケストラを東フィルに変えての「ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト」を聴いてきました。

私にはこの曲を咀嚼出来るほどの力は全くありませんが、一連のショスタコーヴィチの交響曲の中でどれが一番好きかと問われれば、現時点では多分これを挙げると思います。そしてこの日は、普段、どこか大人しい印象もある東フィルが一線を越えた、非常に充実した力演を披露してくれました。細かい粗などもろともしない、それこそ車が荒れ地を行くかの如くゴリゴリとうねる低弦、そしてまさにヘビメタのノリで抜群のリズム感を示すティンパニ、さらには美しくも安定感のあるファゴットをはじめとした管楽器群など、どれも力を出し切ったような演奏の様子がとても印象に残ります。またさながらショスタコーヴィチに心の全てを捧げているかのようなコンマス、荒井英治の熱演にも強く引き込まれるものがありました。いつも以上に体を揺らし、椅子からずれ落ちてしまわんというばかりに全身で音楽を表現する様子は、まさに何かが憑依しているかのような鬼気迫る凄みが感じられます。この日の主役を挙げるとすれば間違いなく彼ではないでしょうか。あとは全体にもう一歩、各パート毎の響きを越えるまとまりの意識があればとも思いましたが、それは無い物ねだりのことかもしれません。ここまで熱い東フィルに接したのは初めてだと言えるほどでした。新国ピットの時とはわけが違います。

この4番は私にとってヘビメタというよりも、どちらかと言うとブルックナーと特にマーラーの面白い部分を合わせてさらに高めたような印象を与えてきます。静かに進行するスケルツォや最終楽章で一時、高みへと進む階段はブルックナーのようであり、また目まぐるしく曲想の変化する様や最後のチェレスタなどはマーラーの調べを思い出させました。とは言え、第二楽章の無調の部分やあちこちの音楽からとられたパロディーは、まさに手品を繰り広げるように音楽を展開するショスタコーヴィチならではものです。4番が好きと言っておきながら、実はこの日初めて生に接したわけですが、改めてこれが大変に密度の濃い名曲であることを確認出来ました。

さて既に多くの方もご指摘されておられますが、演奏のラスト、つまりは第三楽章終結部でのチェレスタが鳴り渡る中を弦がピアニッシモで消え行く部分にて悲しい出来事が起りました。フライングの拍手やブラボーなどはこれまでにも何度と体験してきましたが、今回ほど暗澹たる気持ちにさせられたこともありません。背筋のゾクゾクするような彼岸の境地を思わせる、もしくは意味深に、まるで曲が終わらずに永遠に続いていくかのようなこの美しい部分で、それを完全に打ち破る邪魔とも言える行為が入ってしまったわけです。本当に残念でした。

次回は最終日のコンサートを予定していますが、出来れば水曜の公演にも行ってみたいと思います。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

12月の予定と11月の記録 2007

毎月恒例の私的スケジュール帳「予定と振り返り」です。年末ということで、今月は特に会期末の展示ばかりが並んでしまいました。月前半が勝負です。

12月の予定

展覧会

「児玉希望展」 泉屋博古館・分館( - 12/9)

「乾山の芸術と光琳」 出光美術館( - 12/16)

「田園讃歌 -近代絵画に見る自然と人間 - 」 埼玉県立近代美術館( - 12/16)

「鳥獣戯画がやってきた!」(後期展示) サントリー美術館( - 12/16)

「富岡鉄斎展」 大倉集古館( -12/16)

「フィラデルフィア美術館展」 東京都美術館( - 12/24)

「日本彫刻の近代」 東京国立近代美術館( - 12/24)

「秋の彩り」 山種美術館( - 12/24)

「カオスモス07 - さびしさと向きあって - 」 佐倉市立美術館( - 12/24)

「星をさがして - 宇宙とアートの意外な関係 - 」 千葉市美術館( - 2008/1/6)

「目黒の新進作家 - 七人の作家、7つの表現」 目黒区美術館(12/4 - 2008/1/13)

「六本木クロッシング2007:未来への脈動」 森美術館( - 2008/1/14)

「北斎 - ヨーロッパを魅了した江戸の絵師 - 」 江戸東京博物館(12/4 - 2008/1/27)

コンサート

「ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト」 「交響曲第4番」、「交響曲第15番」他 (1日、9日)

「東京都交響楽団第654回定期A」 マーラー「交響曲第7番」 (14日)

11月の記録

展覧会

「Great Ukiyoe Masters」(後期) 渋谷区立松濤美術館 (4日)

「ムンク展」 国立西洋美術館 (10日)

「キスリング展」 府中市美術館 (17日)

「大徳川展」(前期/後期) 東京国立博物館 (4、17日)

「上野タウンアートミュージアム - 水、墨、モノクロームの世界 - 」 旧坂本小学校 (18日)

「鳥獣戯画がやってきた!」(前期) サントリー美術館 (18日)

「シュルレアリスムと美術」 横浜美術館 (23日)

「ヴラマンク展」 鎌倉大谷記念美術館 (23日)

「シェル美術賞展 2007」 代官山ヒルサイドフォーラム (25日)

「川瀬巴水展 - 旅情詩人と呼ばれた版画絵師 - 」 大田区立郷土博物館 (25日)

「工芸館30年のあゆみ」 東京国立近代美術館・工芸館 (25日)

「フェルメール《牛乳を注ぐ女》とオランダ風俗画展」 国立新美術館 (25日)

ギャラリー

「小西真奈『どこでもない場所』」 ARATANIURANO (9日)

「マラブ・太陽 野口里佳」 ギャラリー小柳 (9日)

「畠山直哉 『Slow Glass』」 高橋コレクション (9日)

「三宅砂織 『CONSTELLATION』」 Yuka Sasahara Gallery (9日)

「石川直樹『POLAR』」 SCAI (17日)

「塩田千春展」 ケンジタキギャラリー東京 (17日)

「TWS-EMERGING - 平林幸壽/小松正朋/目黒礼子 - 」 トーキョーワンダーサイト本郷 (25日)

コンサート

「NHK交響楽団第1604回定期Aプロ」 プッチーニ「ボエーム」/サンティ他 (11日)

「ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト 「交響曲第9番、14番」/井上道義 (18日)

12月でまず挙げたいのは、佐倉市立美術館のカオスモスです。昨年の展示も非常に見応えがありましたが、今年は石田徹也や菊池伶司と、最近特に話題となった夭折の作家が登場しています。SCAIの個展が興味深かった石川直樹らの紹介される目黒の新進作家展と合わせて、今月見逃せないコンテンポラリーの展示の一つに位置付けられそうです。

11月はムンク、徳川、フェルメールと大型の展示が続きましたが、私が最も印象に残ったのは松濤の浮世絵展、及び大田区立郷土博物館での巴水展でした。またキスリングも回顧展という形でまとめて見たことで、どことなく彼にあったアレルギーが取れたような気もします。

日比谷公会堂でミッチーのショスタコフェスティバルが開催中です。昨日も4番を聴いてきましたが相当の力演でした。既にチケットをとったラストの15番も今から楽しみですが、出来れば何とか唯一の平日公演である今週水曜のプロにも行きたいと思います。都響はまだ未定です。

鳥獣戯画は一度、前期展示を拝見してきましたが、肝心の戯画よりも御伽草子の方が断然面白く感じられました。ただ現在、展示替えにて後半部が展示されています。滅多にない機会なので再度行ってくるつもりです。

それでは今月も宜しくお願いします。

12月の予定

展覧会

「児玉希望展」 泉屋博古館・分館( - 12/9)

「乾山の芸術と光琳」 出光美術館( - 12/16)

「田園讃歌 -近代絵画に見る自然と人間 - 」 埼玉県立近代美術館( - 12/16)

「鳥獣戯画がやってきた!」(後期展示) サントリー美術館( - 12/16)

「富岡鉄斎展」 大倉集古館( -12/16)

「フィラデルフィア美術館展」 東京都美術館( - 12/24)

「日本彫刻の近代」 東京国立近代美術館( - 12/24)

「秋の彩り」 山種美術館( - 12/24)

「カオスモス07 - さびしさと向きあって - 」 佐倉市立美術館( - 12/24)

「星をさがして - 宇宙とアートの意外な関係 - 」 千葉市美術館( - 2008/1/6)

「目黒の新進作家 - 七人の作家、7つの表現」 目黒区美術館(12/4 - 2008/1/13)

「六本木クロッシング2007:未来への脈動」 森美術館( - 2008/1/14)

「北斎 - ヨーロッパを魅了した江戸の絵師 - 」 江戸東京博物館(12/4 - 2008/1/27)

コンサート

「ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト」 「交響曲第4番」、「交響曲第15番」他 (1日、9日)

「東京都交響楽団第654回定期A」 マーラー「交響曲第7番」 (14日)

11月の記録

展覧会

「Great Ukiyoe Masters」(後期) 渋谷区立松濤美術館 (4日)

「ムンク展」 国立西洋美術館 (10日)

「キスリング展」 府中市美術館 (17日)

「大徳川展」(前期/後期) 東京国立博物館 (4、17日)

「上野タウンアートミュージアム - 水、墨、モノクロームの世界 - 」 旧坂本小学校 (18日)

「鳥獣戯画がやってきた!」(前期) サントリー美術館 (18日)

「シュルレアリスムと美術」 横浜美術館 (23日)

「ヴラマンク展」 鎌倉大谷記念美術館 (23日)

「シェル美術賞展 2007」 代官山ヒルサイドフォーラム (25日)

「川瀬巴水展 - 旅情詩人と呼ばれた版画絵師 - 」 大田区立郷土博物館 (25日)

「工芸館30年のあゆみ」 東京国立近代美術館・工芸館 (25日)

「フェルメール《牛乳を注ぐ女》とオランダ風俗画展」 国立新美術館 (25日)

ギャラリー

「小西真奈『どこでもない場所』」 ARATANIURANO (9日)

「マラブ・太陽 野口里佳」 ギャラリー小柳 (9日)

「畠山直哉 『Slow Glass』」 高橋コレクション (9日)

「三宅砂織 『CONSTELLATION』」 Yuka Sasahara Gallery (9日)

「石川直樹『POLAR』」 SCAI (17日)

「塩田千春展」 ケンジタキギャラリー東京 (17日)

「TWS-EMERGING - 平林幸壽/小松正朋/目黒礼子 - 」 トーキョーワンダーサイト本郷 (25日)

コンサート

「NHK交響楽団第1604回定期Aプロ」 プッチーニ「ボエーム」/サンティ他 (11日)

「ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト 「交響曲第9番、14番」/井上道義 (18日)

12月でまず挙げたいのは、佐倉市立美術館のカオスモスです。昨年の展示も非常に見応えがありましたが、今年は石田徹也や菊池伶司と、最近特に話題となった夭折の作家が登場しています。SCAIの個展が興味深かった石川直樹らの紹介される目黒の新進作家展と合わせて、今月見逃せないコンテンポラリーの展示の一つに位置付けられそうです。

11月はムンク、徳川、フェルメールと大型の展示が続きましたが、私が最も印象に残ったのは松濤の浮世絵展、及び大田区立郷土博物館での巴水展でした。またキスリングも回顧展という形でまとめて見たことで、どことなく彼にあったアレルギーが取れたような気もします。

日比谷公会堂でミッチーのショスタコフェスティバルが開催中です。昨日も4番を聴いてきましたが相当の力演でした。既にチケットをとったラストの15番も今から楽しみですが、出来れば何とか唯一の平日公演である今週水曜のプロにも行きたいと思います。都響はまだ未定です。

鳥獣戯画は一度、前期展示を拝見してきましたが、肝心の戯画よりも御伽草子の方が断然面白く感じられました。ただ現在、展示替えにて後半部が展示されています。滅多にない機会なので再度行ってくるつもりです。

それでは今月も宜しくお願いします。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「阪本トクロウ展 『呼吸』」 GALLERY MoMo

GALLERY MoMo(港区六本木6-2-6 サンビル第3 2階)

「阪本トクロウ展 『呼吸』」

11/3-12/1(会期終了)

ありふれた風景をモチーフに、自己と世界を透明感に満ちた色彩のアクリル画で描き出す(TABより引用。)という、阪本トクロウの個展です。独特の視点で切り取られた日常のシンプルな一コマが、寒色を基調とするタッチにて柔らかに表現されています。

ありふれた光景と言っても、そのトリミングされた構図はどこか抽象をイメージさせるものです。大きな芝生広場の向こうに連なるかのような家々の景色は、それこそ積み木細工のそれを並べたような味わいを醸し出し、バルコニー方向からアパートを鳥瞰した作品では、幾何学的な箱が単に集合しているだけのようにも見えてきます。簡素な線と、殆どモノクロに近いような落ち着いた色彩が、余計な付属物より除かれた対象そのものの持つ美感を浮き彫りにしているのかもしれません。研ぎすまされた純度の高い、それでいて控えめな美意識を見ることが出来ます。

特に印象深いのは、DMにも掲載された道路の白線だけが捉えられた作品です。横断歩道や右折、左折の指示記号が、グレーと白のソフトなコントラストを描き出しながら象られています。画面には車や人も登場せず、また余白も多く用いられているのに、不思議と孤独感をあまり意識させません。絵よりにじみ出る優し気な雰囲気がそれに優先しているようです。

最終日の駆け込みで観たのでオススメ出来ないのが残念ですが、次回のVOCAへの参加も予定しているのだそうです。またそちらでも楽しめればと思いました。(12/1)

「阪本トクロウ展 『呼吸』」

11/3-12/1(会期終了)

ありふれた風景をモチーフに、自己と世界を透明感に満ちた色彩のアクリル画で描き出す(TABより引用。)という、阪本トクロウの個展です。独特の視点で切り取られた日常のシンプルな一コマが、寒色を基調とするタッチにて柔らかに表現されています。

ありふれた光景と言っても、そのトリミングされた構図はどこか抽象をイメージさせるものです。大きな芝生広場の向こうに連なるかのような家々の景色は、それこそ積み木細工のそれを並べたような味わいを醸し出し、バルコニー方向からアパートを鳥瞰した作品では、幾何学的な箱が単に集合しているだけのようにも見えてきます。簡素な線と、殆どモノクロに近いような落ち着いた色彩が、余計な付属物より除かれた対象そのものの持つ美感を浮き彫りにしているのかもしれません。研ぎすまされた純度の高い、それでいて控えめな美意識を見ることが出来ます。

特に印象深いのは、DMにも掲載された道路の白線だけが捉えられた作品です。横断歩道や右折、左折の指示記号が、グレーと白のソフトなコントラストを描き出しながら象られています。画面には車や人も登場せず、また余白も多く用いられているのに、不思議と孤独感をあまり意識させません。絵よりにじみ出る優し気な雰囲気がそれに優先しているようです。

最終日の駆け込みで観たのでオススメ出来ないのが残念ですが、次回のVOCAへの参加も予定しているのだそうです。またそちらでも楽しめればと思いました。(12/1)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |