この3年程、県内の低山を中心に年間30~40山に登っていますが、時に道迷いしたり、危ない生き物に出会ったりした経験が少なからずあります。

この3年程、県内の低山を中心に年間30~40山に登っていますが、時に道迷いしたり、危ない生き物に出会ったりした経験が少なからずあります。遭難・滑落・野生動物など山の危険に注意せよ!とは言われても、どうしたらよいのかよく分からないのが山でのリスク。

そんなこともあって、山岳遭難や危険な生き物との遭遇などについて書かれた本を読むことが多くなってきています。

『「おかえり」と言える、その日まで-山岳遭難捜索の現場から』(中村富士美 著)は、民間の山岳遭難捜索チームLiSSによるサポートの記録です。

山のプロである山岳救助隊などが発見できなかった遭難者を遭難者の目線、行方不明者の登山の仕方や人柄など些細なことまで見落とさず痕跡を見つけていきます。

山岳救助隊の捜索が打ち切られた後、生存の可能性が著しく低くなった遭難者を探すのは、残された家族のために見つけ出して、お別れをさせてあげたいという強い想い。

プロファイリングで消えた足跡を辿る6つのエピソードは、推理小説を読むかのような錯覚を起こしそうになるノンフィクション作品です。

次の「山はおそろしい 必ず生きて帰る!事故から学ぶ山岳遭難」(羽根田治 著)は、山に潜む各リスクを紹介し、怖いけど面白い山の出来事を紹介しています。

落雷・クマの人身被害・スズメバチによるアナフィラキシー被害・厳冬期の富士山・沢登りでの滑落・救助のヘリコプターの墜落事故・バックカントリースキー遭難。

突然の急病・滑落者の激突による滑落、テント盗難などの事例が紹介されてあり、低山での普通の登山でもあり得る事故が紹介されています。

同じ作者の「人を襲うクマ 遭遇事例とその生態」(羽根田治 著)は、クマによる襲撃事故事例や最近のクマの行動の変化などが紹介されています。

有名な福岡大学ワンゲル部の日高・カムイエクウチカウシ山でのヒグマ襲撃事故のレポや近年発生したツキノワグマによる襲撃事故の事例など。

当方もクマと遭遇した経験があり、事故事例の中には実際に山行したことのある山系でのクマの事故が紹介されていて他人事には思えません。

クマとの遭遇がほんの数十秒違えば、事故になっていても不思議ではなかったと想像すると、その怖ろしさにゾッとします。

「生還 山岳遭難からの救助」(羽根田治 著)では山岳遭難から救助された七つのケースから生還するための教訓を紹介しています。

遭難に至る過程での“たら、れば”は事故が発生してからは取り戻すことが出来ず、本来は慎重な人がエアポケットのような落とし穴に落ちてしまうことがある。

教訓として紹介されているのは、①事前に計画書を提出する、②しっかりした装備で挑む(火・ストーブ・非常食・ツエルトは必携)、③救助が来るまでじっと待つ。

特に“③の冷静になって救助を待つ”ことで七つの遭難は救助されており、自力下山が不可能だと判断したら、救助を待つのが生還するためのカギだという。

ここまでは実際に発生した事故事例や探索事例ですが、「神々の山嶺」(夢枕獏 著)は、前人未到のエベレスト南西壁冬期無酸素単独登頂に挑むフィクションです。

1924年のエベレスト遠征隊で遭難したジョージ・マロリーの残したカメラを巡って様々な人間模様が描かれます。

ジョージ・マロリーという登山家は、“なぜ山に登るのか?”の質問に対し、“そこに山があるから”と答えたことで有名な人です。

小説中に登場する登山家・羽生丈二は、森田勝さんをモデルにしているといい、同じく長谷常雄は長谷川恒男さんがモデルだという。

滑落して宙ぶらりんになり、仲間を助けるため繋がれたザイルを自ら切って滑落していくエピソードは映画「バーティカル・リミット」を思い起こさせます。

以前に読んで手放してしまった沢木耕太郎の「凍」をもう一度読み返したくなって入手しました。

世界的なクライマーでピオレドール生涯功労賞を受賞されている山野井泰史さんが、妻の妙子さんとヒマラヤの難峰ギャチュンカンに登攀した時の話です。

7000m以上の高度の絶壁で何度も雪崩に襲われ、10cmもない絶壁に腰かけて夜を過ごしたり、氷壁でロープをブランコのようにしてビバークする絶望的状況になる。

目はほとんど見えなくなり、凍傷で泰史さんは手の指5本と足の指5本、妙子さんは手の指を付け根から10本を失いながらも奇跡の生還劇を果たす。

帰国して手術後により多数の指を失いクライミングが困難と思われる状況になっても、山野井夫妻は明るさを失わず新たな挑戦を続けます。

ギャチュンカンから持ち帰れなかった自分たちの荷物などを再び回収に向かうのですが、ヒマラヤに行く二人に同行するのは...。

ギャチュンカンでの壮絶な闘いをノンフィクションで描写したのが「凍」ならば、当事者である山野井泰史さんの視線から描いたのが「垂直の記憶」です。

山野井さんの挑戦を登攀・敗退を含めて「岩と雪の7章」にまとめて自らのクライミング半生を振り返りながら書かれた自伝です。

特に「第7章 生還」ではギャチュンカンからの生還について山野井さんと妙子さんの視線で書かれており、「凍」との読み比べてドキドキした臨場感に満たされます。

「第6章 夢の実現」で念願のK2登攀の文中に“西壁はアルパイン・スタイルではかなり難しく可能性はとても少ない”とありルート候補から外す場面があります。

未踏ルートであるK2西壁は、平出 和也さんと中島健郎さんが登攀中に滑落して帰らぬ人となったルートです。

未踏ルートへの強烈な衝動と激しい情熱は登山家(クライマー)にとっては永遠の挑戦でなおかつ夢なのかと思います。

「黒部の山賊 アルプスの怪」(伊藤正一著)は、1964年に発行され一度は再発行されたものの、絶版状態になっていたものが初版から50年後に2014年に復刊されたという。

終戦直後の混乱期、北アルプスの最奥地で山小屋経営に乗り出した著者が「山賊たち」と出会って奇妙な生活をしていきます。

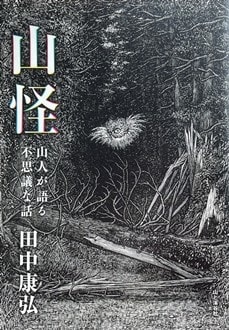

埋蔵金に憑かれた男たちや遭難事件、クマとの暮らしなどが綴られ、特に山のバケモノでは「山怪 山人が語る不思議な話」(田中康弘著)を思い起します。

「山賊たち」は山に逃げている追い剥ぎや盗人のような犯罪者集団ではなく、ヤマメやクマやカモシカの猟をして山に暮らす仲間たちのことで驚くような能力の持ち主です。

キツネやタヌキやカワウソの化かされる話や何度も現れる白骨などの山ならではの不思議譚も盛りだくさんで、当時まだ未開の黒部や北アルプス登山黎明期の話は新鮮です。

一言で「山の本」と言っても、遭難や危険や生還していく話、心身の限界を超えて挑戦する話、山の不思議譚など多岐に渡ります。

自分が登れるかも知れない山もあれば、近寄ることも出来ない山もありますが、登る側・救出する側の視線を感じ取ることは本からでも得ることが出来ると思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます