何年か前、心身共に行き詰っていた時に“なんでこんな状態なんだろう。”と思い調べてみたら「八方塞がり(陰陽道でどの方角に向かっても不吉な結果になる)」の年だったことがあります。

何年か前、心身共に行き詰っていた時に“なんでこんな状態なんだろう。”と思い調べてみたら「八方塞がり(陰陽道でどの方角に向かっても不吉な結果になる)」の年だったことがあります。余りに苦しかったので“方位除け(八方避け)”のご祈祷を受けて気持ちを楽にしたいと思い、方位除けの祈祷のある神社を探すと、それほど数はない中で候補にあがった神社の一つが「城南宮」でした。

結局、違う神社で八方避けのご祈祷を受けましたが、御利益があったかどうかはともかく、気持ちはとても楽になった記憶があります。

所用にて国道1号線を西向きに走行していたところ、「城南宮」の鳥居が見えてきて、これも縁かと思い参拝してきました。

車での移動ならとても利便性のある場所に位置していて、ちょうど七五三の季節だったこともあり、参拝する方の多い神社でした。

神社仏閣に入る時は大鳥居または山門から入ると意識していますので、境内にある駐車場に車を停めた後、改めて大鳥居から入らせて頂きます。

先の経緯により陰陽道の色濃い神社かと思い込んでいましたが、参拝してみると実際は平安色の色濃い離宮神社だったのは意外な印象。

参道を進と手水舎がありますので身を清めますが、ペットボトルに水を詰めている方もおられ、尺ですくった水で口をすすぐというよりゴクゴクと飲んでいる方がいるのに驚く。

看板を読んでみるとこの水は「菊水若水」という病気平癒の霊験あらたかな名水だといいます。

東大寺のお水取りの香水は、若狭国の遠敷川から城南宮の「菊水若水」の下を通り、二月堂の若狭井に達するとの伝承があり、水の流れは文化の流れを表しているのかもしれません。

伏見は良質で豊富な水に恵まれたこともあって酒蔵が多く酒作りが盛んに行われた地で、伏見の名水スタンプラリーと題して「菊水若水」を含む11ヶ所の名水巡りのイベントもあるようです。

城南宮は平安京遷都に際し、国の安泰と都の守護を願って国常立尊・八千矛神・息長帯日売尊を主祭神として創建されたといいます。

また、平安後期になると白河上皇や鳥羽上皇により、城南宮を取り囲むように城南離宮(鳥羽離宮)が造営され、院政の拠点となったともされています。

熊野詣に出かける際には方位の災いがないように方違(かたたがえ)の宿所として、7日ほど滞在して身を清めてから旅立ったというのは陰陽道の考え方なのでしょう。

城南宮の建造物は本殿・神楽殿・拝殿・摂社ともに新しい建築物が多く、やや古そうなのが「拝殿」でした。

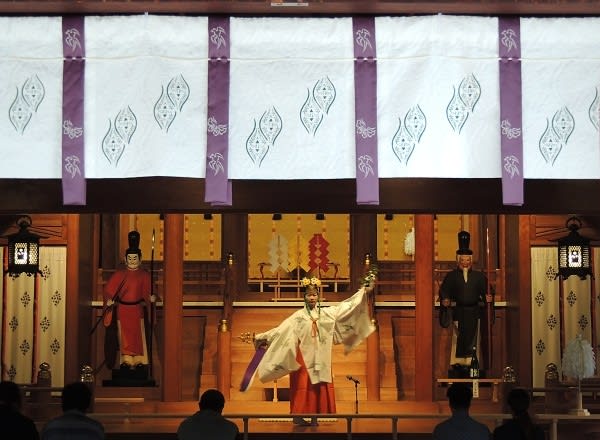

拝殿では春の方除大祭では芸能の奉納が行われるといい、「神楽殿」の表舞台では季節に合わせて「梅」「藤」「菊」の花を手にした巫女さんが巫女神楽を舞われるようです。

「本殿」は、1977年に焼失してしまったといい、1978年に再建された昭和の建造物。

平安後期の建築様式で建てられている本殿には、千木・鰹木はなく玉垣の内側に祀られた7社の末社には11神の御祭神が祀られている。

本殿では巫女神楽が舞われているのが向拝から垣間見える。

御祈祷を受ける前に舞われるのかと思いますが、何とも雅で優雅な雰囲気が伝わってきます。

城南宮には「神苑-源氏物語花の庭ー」と名付けられた庭園があり、それぞれ趣きの違う5つの庭園が鑑賞出来ます。

神苑には「源氏物語」に描かれた80種あまりの草木が植栽されているといいますが、こと花に関しては季節柄、花期を迎えているものはなかったのは残念。

上の「春の山」は椿や枝垂れ梅、三つ葉ツツジなどの春の花が美しい庭園だといい、枝垂れ梅が紅梅・白梅が入り混じるように咲くそうです。

下の「平安の庭」は平安貴族の邸宅に造られた庭を写したものだとされ、段落ちの滝から池に水が注ぎ込み、周囲を取り巻く木々は紅葉の頃はさぞや見応えがあることでしょう。

この平安の庭では春と秋に、色とりどりの平安時代の装束を身につけた7名の歌人が和歌を詠んで神様に奉納される「曲水の宴」という雅な儀式が行われるそうです。

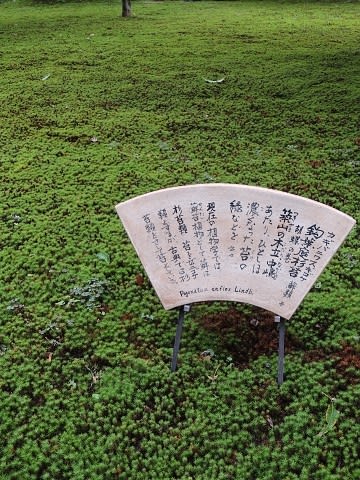

平安衣装の男女が座るのは苔の庭で、扇形の板に説明が書かれてあり、この扇の説明板は神苑の各所に設置されています。

趣きが全く違うのは、池泉回遊式庭園の「室町の庭」、枯山水様式の「桃山の庭」と「城南離宮の庭」。

庭園を見ていてふと感じたのは、京都妙心寺の塔頭寺院「退蔵院」にある庭園「余香苑」が思い起こされたこと。

後に知ったことですが、城南宮の神苑も退蔵院の余香苑も「昭和の小堀遠州」と呼ばれる中根金作の作庭によるものだとのことです。

時代ごとの様式を模しながらも完成度の高さから近代的な印象があったのは実はこれが理由だったのかもしれません。

城南宮の境内には天照大神を御祭神とする「三照宮社」、菅原道真公を御祭神とする「芹川天満宮」、真幡寸大神・応神天皇を御祭神とする「真幡寸神社」摂社として祀られています。

真幡寸神社には、稲荷山の山頂から麓へ伏見稲荷大社が遷座し、その地にあった藤森神社が藤森に遷座し、藤森にあった真幡寸神社が城南宮に遷座したという伝承があるようです。

城南宮は平安遷都の頃より都の南に祀られ、城南離宮(鳥羽離宮)が造営されてからは天皇や上皇の行幸が度々あったといいます。

また、幕末には官軍の勝利を決定づけた「鳥羽・伏見の戦い」の主戦場となったようであり、いろいろな歴史を持つ神社であると言えます。