ウチの3/11。

今回の地震で、ウチのあたりも大津波警報が出て、避難指示の対象地域になった。

地震発生は、3/11の14:46。

当地でまだ揺れが続いている最中にかーちゃんにメールを送っているのだが、俺のケータイの記録では14:50になっている。

当地に津波注意報が発令されたのは、14:49だった。

そのあたりから、ケータイはもちろん、メールすらつながりにくい状態になってきていた。

津波注意報が津波警報にレベルアップされたのが、15:14。報道等でそれを知ったのは1-2分後で、俺のケータイには15:17にかーちゃんに避難を促すメールを送った記録がある。

東北の津波の様子が生中継されたのがその直後だ。

一番近くの高台のあたりを指定して、逃げるようにかーちゃんにメールしたのが15:28。

調整池で作業していた連中に退避を伝えるために走った。川に津波が逆流してきたらアウトだ。

さらに、当地の津波警報が大津波警報にレベルアップされたのが、15:30。

15:33に、かーちゃんに「逃げれ」と一言メールしている。

メールは1回ではつながらず、何度も再送信して、やっと送れる状態だった。

10分ほどして、かーちゃんから、「大津波警報によるJR運行中止で函館で足止めになった次男から、迎えにこれるかというメールが来たけど」というノンキなメールが来た。

俺は次男は学校にいると思っていたので、「学校が安全だから保留 早く逃げれ」と返信したのが15:45。

あとでわかった、森港で津波の第一波が観測されたのが、15:56。

その頃には仕事場の安全確認はあらかたできていたので、残れるスタッフにあとをまかせて、帰路に着いたのが、16時ごろ。

16:00に、かーちゃんに「逃げた?」とメールしている。

16:02の返信では、まだ避難準備中。

いつもの通勤径路では海岸の低地を通ってしまうので、途中からバイクのテストランによく使う山道に入って、ウチを目指す。

老体サンバーに鞭打って爆走したおかげで、ありえないほどあっという間に、指定していた高台に、裏から回って到着。

家族は見当たらなかった。

坂を下り、ウチを見に行くと、まだ避難準備していた。

準備を適当に切り上げ、避難したのは、たぶん16:20あたりだったと思う。

埼玉の弟からの安否確認メールに「避難した」と返信したのが、16:22になっている。

3/11 17:23 ウチから一番近い高台。

大津波警報で避難してきた車輌が路肩に停まり、海を見ている。

クルマは、警報発令直後よりも少し少なくなっている。

同、17:58。

日が暮れて、海も見えなくなってきた。

クルマはほとんど残っていない。

このあたりで女子のトイレのために一度家に戻り、食料を持って再びこの高台に戻っている。

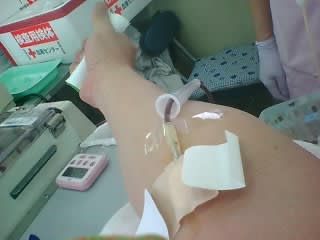

情報取得に役立ったのは、カーラジオと、ケータイのワンセグ、そして、このポケットテレビ。

こいつがまた役に立つ機会があるとは思いもしなかった。まだアナログ停波前だったからな。

寒さもきつくなってきたので、ウチもこの後、19:00ごろに指定避難所に移動したが、指定避難所はウチと変わらない低地の公民館だ。

避難した公民館のロビーで、ニュースに見入る避難民。19:31。

そして、実際の森港の津波のピークはこの後、19:37だった。

観測波高は1.8mだったので、海岸や漁港の一部を除き、陸上の被害はほとんどなかった。

しかし、海上の、特産品のホタテの養殖施設や、コンブの養殖施設には、甚大な被害が出ている。

もっと波高が高かったら、ウチがいた避難所だってどうだったかわかったもんでない。

函館で避難中の次男には、かーちゃんを通じて、そこはウチより安全なのだから、JRなり市役所なりの指示に従って、避難所に留まるようにメールで指示させた。

次男が避難していた函館港の津波のピークは、さらにこの後、23:35だった。

駅前のホテルに避難していた次男によれば、駅前で腰の辺りまで水が上がったという。

駅の近くでは、亡くなった方もいた。

翌3/12朝、函館駅に次男を迎えに行く途中の、R5函館市内、通称ガス会社前の交差点。

右に曲がればフェリーターミナル方面、直進は函館駅方面。

海沿いは通行止めが掛かっていて、入ることはできなかった。

駅方面に行くには、裏道を抜けていく必要があった。

次男を駅前で無事収容し、帰宅したのが10:30ころ。

今回の津波は、波の周期がかなり長かったのと、津波を引き起こした地震の大きかったことで、大津波警報が津波警報にレベルダウンしたのは翌12日の13:50、さらにそれが津波注意報に下がったのは同20:20、最終的に注意報が解除されたのは、さらに翌日の13日、17:58だった。

実に、丸二日以上にわたって、津波によって潮位が変動していたことになる。

今回、ウチは高台に避難はしたものの、安易に低地の避難所に移る判断をしたのは、反省すべき点だろう。

なんともなかった、というのは、結果論だ。

夜の津波のピークがもっと高かったら、と思うと、ぞっとする。

避難準備にしても、普段から非常持ち出しの準備はある程度してはいたが、いざとなると、ペットのネコやハトもいるし、貴重品とはいえ普段使うものは出してしまっていたり、子供たちが各自の準備をしていなかったこともあったりして、なかなか手間取ってしまっていたのだ。

これでは、もし震源が北海道に近かったら、逃げ遅れてしまっていた可能性もあるだろう。

警報を自己判断で過小評価してはいけないのだ。ウチでもそれを家族全員に徹底する必要がある。

最悪、何も持ち出せなくてもいい。逃げ切ることさえできれば、なんとかなるのだ。

今回、当地で避難したのは、町の公式発表で1000人足らず、避難所に入らなかった人数を入れても、山にいた人数の感じからして、トータル2000人には達しまい。

当地は漁業のマチで、住民の多くが海の近くに住んでいる。避難すらしなかった大多数の町民のうちの多くは、津波がもっと大きければ、流されていたのだ。

漁師だから海の様子はわかる、などというのは笑止だ。数世代に一度あるかないかの大津波など、たとえ漁師だろうと、経験したものもいなければ、伝承もない。

要するに、どうなるかなんて、誰にもわからなかったのだ。

防災のみならず、減災ということについても、大いに考えさせられた、今回の地震だった。

地震発生は、3/11の14:46。

当地でまだ揺れが続いている最中にかーちゃんにメールを送っているのだが、俺のケータイの記録では14:50になっている。

当地に津波注意報が発令されたのは、14:49だった。

そのあたりから、ケータイはもちろん、メールすらつながりにくい状態になってきていた。

津波注意報が津波警報にレベルアップされたのが、15:14。報道等でそれを知ったのは1-2分後で、俺のケータイには15:17にかーちゃんに避難を促すメールを送った記録がある。

東北の津波の様子が生中継されたのがその直後だ。

一番近くの高台のあたりを指定して、逃げるようにかーちゃんにメールしたのが15:28。

調整池で作業していた連中に退避を伝えるために走った。川に津波が逆流してきたらアウトだ。

さらに、当地の津波警報が大津波警報にレベルアップされたのが、15:30。

15:33に、かーちゃんに「逃げれ」と一言メールしている。

メールは1回ではつながらず、何度も再送信して、やっと送れる状態だった。

10分ほどして、かーちゃんから、「大津波警報によるJR運行中止で函館で足止めになった次男から、迎えにこれるかというメールが来たけど」というノンキなメールが来た。

俺は次男は学校にいると思っていたので、「学校が安全だから保留 早く逃げれ」と返信したのが15:45。

あとでわかった、森港で津波の第一波が観測されたのが、15:56。

その頃には仕事場の安全確認はあらかたできていたので、残れるスタッフにあとをまかせて、帰路に着いたのが、16時ごろ。

16:00に、かーちゃんに「逃げた?」とメールしている。

16:02の返信では、まだ避難準備中。

いつもの通勤径路では海岸の低地を通ってしまうので、途中からバイクのテストランによく使う山道に入って、ウチを目指す。

老体サンバーに鞭打って爆走したおかげで、ありえないほどあっという間に、指定していた高台に、裏から回って到着。

家族は見当たらなかった。

坂を下り、ウチを見に行くと、まだ避難準備していた。

準備を適当に切り上げ、避難したのは、たぶん16:20あたりだったと思う。

埼玉の弟からの安否確認メールに「避難した」と返信したのが、16:22になっている。

3/11 17:23 ウチから一番近い高台。

大津波警報で避難してきた車輌が路肩に停まり、海を見ている。

クルマは、警報発令直後よりも少し少なくなっている。

同、17:58。

日が暮れて、海も見えなくなってきた。

クルマはほとんど残っていない。

このあたりで女子のトイレのために一度家に戻り、食料を持って再びこの高台に戻っている。

情報取得に役立ったのは、カーラジオと、ケータイのワンセグ、そして、このポケットテレビ。

こいつがまた役に立つ機会があるとは思いもしなかった。まだアナログ停波前だったからな。

寒さもきつくなってきたので、ウチもこの後、19:00ごろに指定避難所に移動したが、指定避難所はウチと変わらない低地の公民館だ。

避難した公民館のロビーで、ニュースに見入る避難民。19:31。

そして、実際の森港の津波のピークはこの後、19:37だった。

観測波高は1.8mだったので、海岸や漁港の一部を除き、陸上の被害はほとんどなかった。

しかし、海上の、特産品のホタテの養殖施設や、コンブの養殖施設には、甚大な被害が出ている。

もっと波高が高かったら、ウチがいた避難所だってどうだったかわかったもんでない。

函館で避難中の次男には、かーちゃんを通じて、そこはウチより安全なのだから、JRなり市役所なりの指示に従って、避難所に留まるようにメールで指示させた。

次男が避難していた函館港の津波のピークは、さらにこの後、23:35だった。

駅前のホテルに避難していた次男によれば、駅前で腰の辺りまで水が上がったという。

駅の近くでは、亡くなった方もいた。

翌3/12朝、函館駅に次男を迎えに行く途中の、R5函館市内、通称ガス会社前の交差点。

右に曲がればフェリーターミナル方面、直進は函館駅方面。

海沿いは通行止めが掛かっていて、入ることはできなかった。

駅方面に行くには、裏道を抜けていく必要があった。

次男を駅前で無事収容し、帰宅したのが10:30ころ。

今回の津波は、波の周期がかなり長かったのと、津波を引き起こした地震の大きかったことで、大津波警報が津波警報にレベルダウンしたのは翌12日の13:50、さらにそれが津波注意報に下がったのは同20:20、最終的に注意報が解除されたのは、さらに翌日の13日、17:58だった。

実に、丸二日以上にわたって、津波によって潮位が変動していたことになる。

今回、ウチは高台に避難はしたものの、安易に低地の避難所に移る判断をしたのは、反省すべき点だろう。

なんともなかった、というのは、結果論だ。

夜の津波のピークがもっと高かったら、と思うと、ぞっとする。

避難準備にしても、普段から非常持ち出しの準備はある程度してはいたが、いざとなると、ペットのネコやハトもいるし、貴重品とはいえ普段使うものは出してしまっていたり、子供たちが各自の準備をしていなかったこともあったりして、なかなか手間取ってしまっていたのだ。

これでは、もし震源が北海道に近かったら、逃げ遅れてしまっていた可能性もあるだろう。

警報を自己判断で過小評価してはいけないのだ。ウチでもそれを家族全員に徹底する必要がある。

最悪、何も持ち出せなくてもいい。逃げ切ることさえできれば、なんとかなるのだ。

今回、当地で避難したのは、町の公式発表で1000人足らず、避難所に入らなかった人数を入れても、山にいた人数の感じからして、トータル2000人には達しまい。

当地は漁業のマチで、住民の多くが海の近くに住んでいる。避難すらしなかった大多数の町民のうちの多くは、津波がもっと大きければ、流されていたのだ。

漁師だから海の様子はわかる、などというのは笑止だ。数世代に一度あるかないかの大津波など、たとえ漁師だろうと、経験したものもいなければ、伝承もない。

要するに、どうなるかなんて、誰にもわからなかったのだ。

防災のみならず、減災ということについても、大いに考えさせられた、今回の地震だった。