駆除。

当地も秋が深まりつつある。

武装を調えて、特定外来生物の、ニセアカシアの駆除。

これは受け口を深く切りすぎに見える。

でも、木がクネクネ曲がって重心がずれていると、このくらい切り込んで、やっと狙った方に倒せたりするのだ。

アカシアだけを選択的に伐っているので、ターゲットは都合よく道路際にあるわけではない。

林の奥で倒したやつは、トラックに積めるとこまで運び出して、積んでおく。

生のアカシアだから、まあ重い。

山の中から運び出すのは人力だから、ナカナカ大仕事だ。

倒れやすいアカシアは、あちこちで倒木になって、枯れている。

作業の邪魔だし危ないので、枯倒木も運び出す。

これはよく乾いているから、アカシアでもかなり軽い。

ニセアカシアの実。

アカシアの花は房になって咲き、それがこんな豆になって房になる。

どんだけ増えまくるようにできてんだよ。

サンバーで搬出の図。

アオリまで積んで、これでほぼ最大積載量くらいのはずなので、このまま公道に出れる。

ブレーキもまあ普通の範囲で効くし、カーブでも不安はない。

このくらいだと、倍くらいの過積載と思われる。測ったわけでないから推測だけどな。

ブレーキは明らかに能力不足になるし、クルマの挙動もおかしくなってくる。ご覧のとおりのシャコタンなので、オイルパンをヒットしないように、凸は跨がずに乗り越え、凹は入らずに跨ぐよう、運転に気を使わねばならない。

ただ、乗り心地は昔のアメ車みたいにいい。

私設作業道路限定。

倒したアカシアに絡んでいた、ヤマブドウ。

ひと房に数粒しか、実がついてなかった。

目に付いた房を集めても、この程度。

天候不順の夏だったからかな。

オオウバユリの実は、普通についているようだ。

アカシアの樹皮についていた、青いワラジムシ。

イリドウィルスとやらに感染しているための変色らしい。

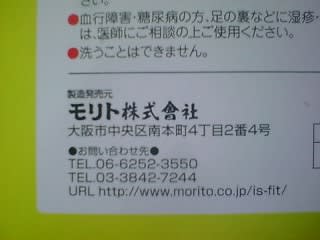

2‐3日使っただけで、早くもいい貫禄がついてきた、防振カワテ。

濡れた時も豚革のようにヌルついて滑ることもなく、今のところ快適に使えている。