皇居三の丸尚蔵館を観たあと、東京駅丸の内北口ドームの改札口を見て左手から東京ステーションギャラリーに入り、エレベーターで3階に登る。

ここでは、「空想旅行案内人 ジャン=ミッシェル・フォロン」展が開催されている。

当日券が1500円、前売りは1300円

ジャン= ミッシェル・フォロン (Jean-Michel Folon, 1934-2005)

20世紀後半のベルギーを代表するアーティストのひとり。

1960年代初頭、アメリカの『ザ・ニューヨーカー』や『タイム』などの有力誌の表紙を飾るようになり、その後、各国で高く評価され、世界中の美術館で個展が開催される。

色彩豊かで詩情あふれ、一見美しく爽やかな作品だが、環境破壊や人権問題など厳しい現実への告発が隠れていると同時に、孤独や不安の感情が通奏低音のように流れている。

展覧会は撮影禁止のため、撮った写真はこの1枚だけ。

その他の絵は、例えば「東京ステーションギャラリー開催案内」を見ていただく方がきれいな絵なのだが、そこまでするほどでもないという方は、以下のパンフレットから私が撮影した以下の絵をご覧あれ。

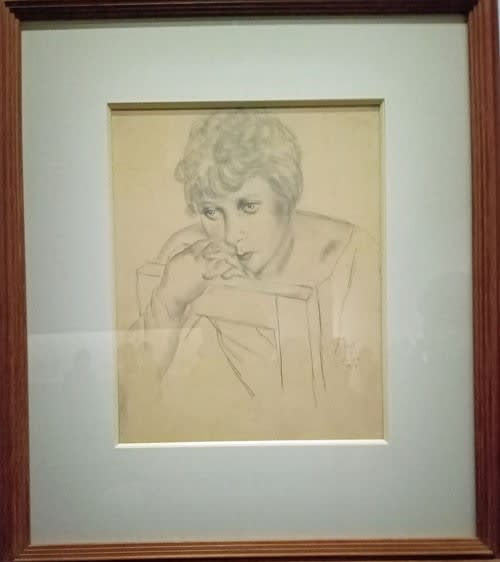

フォロンさんの顔

当初の色なしの、お得意のドローイング作品(入場券より)

同上

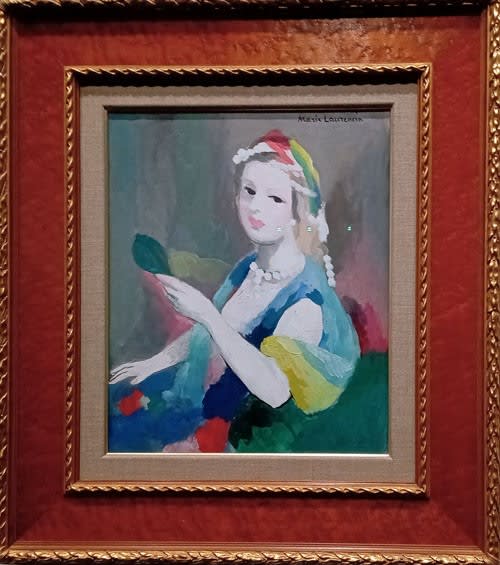

奥さんの影響で、色が登場。3点だけご紹介。

青い帽子が鏡の中では赤い帽子に変わっている。

矢印シリーズ

『世界人権宣言』表紙 原画

なるほど、なるほどと思ったのは、「世界人権宣言」のいくつかの条文についてその心や、皮肉な現実を描いた作品の数々。(人権パスポート)

フォロンの絵は、シンプルなホルム、淡い、夢見るような色彩と、ボ~~と見ているだけでゆったりできる。

しかし、残念なことに東京ステーションギャラリーは狭いうえに、人が多く、しかも休むところが少なく、たいてい先人がいる。その上、これでもかと、同じような作品が続き、集中力もなくなり、くたびれてしまった。夢見がちな作品は、ゆったり観たかった。

最期にもう一枚だけ。

「上昇」2004年 水彩

本展巡回最後の来年4月の大阪展が行われるあべのハルカス美術館の浅川真紀・上席学芸員による記事「私たちのフォロン」を読んで、是非このブログに追加したくなった。(上記の絵は記事にあったものを無断借用しました)

余命宣告もされていたが、それでも前向きに仕事に取り組んでいたフォロンが71歳で亡くなる前年に描いた絵だ。

「上昇」の仏語原題は“ASCENSION”。キリスト教では、主の昇天を意味する言葉でもある。浅川さんは、「世を去る前のフォロンの思いは想像しかできませんが、切なさや希望も含めて、みなさんと共有したかった」と書いていました。