和食用小物の「久世福商店」、

買ったものを食べるコーナーもある「明治屋」、

天然酵母の食パン専門店「クリスベーカリー」、

「菓子工房 ビルドルセ」を眺め、

ミラノの老舗ジェラート専門店「ジェラテリア マルゲラ」、

コッペパンの「ボンジュールボン・コッペ」と、

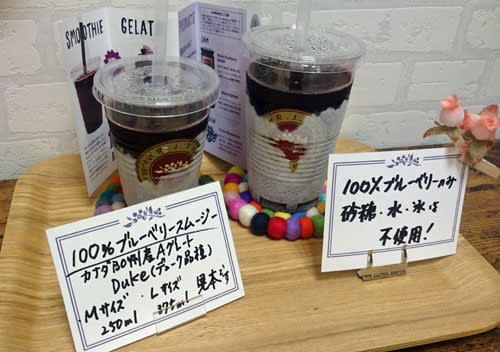

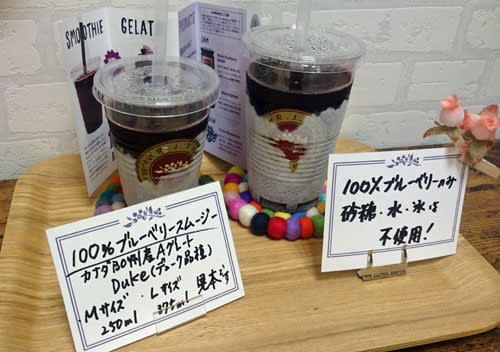

カナダBC州のブルーベリーをジェラート、お菓子、スムージーにした「べりーべりー屋さん Very Berry!」に寄った。

浅田次郎著『おもかげ』(2017年11月21日毎日新聞出版発行)を読んだ。

主人公の竹脇正一(まさかず)は、関連会社の社長として5年務め、退任した。送別会から帰宅途中の地下鉄丸ノ内線車内で倒れ、病院へ緊急搬送される。意識がないまま集中治療室のベッドに眠る。

竹脇は昭和26(1951)年生まれの捨て子で、養護施設で育つ。成績はよく、一流企業に就職。両親が離婚・再婚し、祖母に育てられた節子と結婚する。

妻の節子が見守る中に、今や本社の社長で同期の堀田憲雄が訪れる。

正一の施設からの親友で、土木関連の親方の永山徹のところで働く大野武志(タケシ)は正一の娘・茜(あかね)と結婚し、二人の娘がいる。シングルマザーの母親はタケシの面倒をみずに男のところで好き勝手し、タケシは少年院入りするが、親方のお陰で、まっとうな生活ができるようになった。

美人だが独身の看護師・児島直子は、竹脇と通勤電車で20年来の顔なじみでもあった。

正一と節子の長男・春哉は交通事故後肺炎を起こし4歳で死んだ。茜は乳飲み子だった。火葬場で骨を拾ってくれたのは堀田夫婦だけだった。堀田は危うくなった竹脇夫婦につらい説諭をしてくれた。

「なかったことにしろ。忘れたふりでいいんだ。茜ちゃんを片親にするつもりか」

竹脇はベッドに横たわる自分を見ながら、マダム・ネージュ(雪)と名乗る老女と食事に行き、静と名付けた女性と夏の入り江で語り、集中治療室の隣のベッドの患者・榊原勝男と銭湯に行き、屋台で酒を飲み、東京大空襲後、戦災孤児グループのリーダー格だった峰子が初恋の人だったと語る。さらに、大学で1年だけ恋人だった古賀文月と語り、竹脇の15歳年上の峰子と歩き回る。

以下、過去出会った人など色々な人が竹脇の分身を連れだし、昔に帰って語り合い、おもかげで胸いっぱいにする。

初出:『毎日新聞』2016年12月13日~2017年7月31日

私の評価としては、★★★★★(五つ星:是非読みたい)(最大は五つ星)

相変わらず、しみじみとした話が続き、同じ東京育ちで十年ほど先輩の私の育った時代と重なることもあり、手練れの著者に乗せられるのは幾分くやしさもあるが、思わず自らを振り返ってしまう。

地下鉄銀座線内で母に捨てられ、捨て子というもっとも悲惨な人生のスタートを切った竹脇が、息子を亡くすという不幸を乗り越え、そんなことをまったく思わせないように、爽やかな様子で、誠実な人生を送る。しかし、これから妻と旅行でも楽しもうかというときに丸の内線内で突然倒れる。

寝たきりの彼の分身が走馬燈のように、過去縁のあった人々に会い、しみじみとおもかげを訪ね、自らの人生を振り返り、最後に自分を捨てた母と、亡くなった息子と語る。

主人公が波乱の生い立ちにもかかわらず、その後は破綻がなく、性格も〇〇まじめで温厚過ぎて、話が淡々と進み過ぎるので、幾分物足りなくはある。

親方のお言葉

「いいか、タケシ。義理は義務だぞ」・・・血の繋がった親子ならテキトーにやったって許されるけど、義理の仲なら何だって義務だ、・・・。

いいか、タケシ。一人の女を幸せにするのは、世界中から戦争をなくすのと同じぐれぇ難しいんだぞ。

漢字の勉強!

振り仮名がふってあるのだが、なんとなく意味は分かるが、読めない難しい漢字がよく出てくる。

諾(うべな)う、怯懦(きょうだ)、矍鑠(かくしゃく)、交誼(こうぎ)、帳(とばり)、斑(まだら)、汀(みぎわ)、瞭(あきら)か、鶴嘴(つるはし)、棕櫚(しゅろ)、琺瑯(ほうろう)、分を弁(わきまえ)て、梳(くしけず)って、眦(まなじり)

以下、ネタバレで白字。

ふいに視界が暗くなって、命を繋ぐ機械が不穏な警報を鳴らし始めた。ドクターは家族にご連絡くださいという。

彼は地下鉄の車内にいた。・・・彼は捨てられたが、乗客など多くの人の祝福を一身に享けて、地下鉄で生まれたのだと思った。地下鉄のホームにいた息子の春哉は、迎えに来たのかと聞く竹脇に、「おかあさんと茜のそばにいてやってよ。」と言い、丸の内線に乗って去っていった。竹脇は、よし。生きるぞ。苦労の釣銭はまだ残っている。節子をみなし子にはさせない。誰も泣かせはしないと思う。

取り扱っているのが、全国でも4か所だけという谷川茸(たにがわたけ)を、吉祥寺マルシェで買った。

バカでかいとはいえ、キノコで400円。珍しもの好きな私は、例によってこっそりかごの下に隠し、レジで相方は一瞬ギョッとしたが、そのまま購入に成功。

説明にはこうある。

「谷川茸 ~農学博士 生涯の最高傑作~ ★最強レシピ★①油で炒めて 塩・醤油、②フライ・天プラ、③お好みでどんな料理にも」

これでは買わざるを得ないでしょう! 値段の400円は見なければよい。

大きさがわかる写真

裏側はキノコそのもの

半分に切った写真。食べでがたっぷり。

油で炒めて食べたが、エリンギに似た味でずっしりとした質感だった。

小さく切って食べても、大きく厚く切って食べてもおいしい。

月夜野きのこ園のHPを見ると、

エリンギとパイリングを掛け合わせて、川合源四郎キノコ博士が開発したという。

村山由佳著『風は西から』(2018年3月30日幻冬舎発行)を読んだ。

宣伝文句は以下。

大手居酒屋チェーン『山背』に就職し、繁盛店の店長となって張り切っていたはずの健介が突然、自ら命を絶った。なぜ彼の辛さをわかってあげられなかったのか―恋人の千秋は悲しみにくれながらも、同じく息子の死の真相を知りたいと願う健介の両親と協力し、「労災」の認定を得るべく力を尽くす。だが『山背』側は、都合の悪い事実をことごとく隠し、証拠隠滅を図ろうとするのだった。千秋たちはついに、大企業を相手にとことん闘い抜くことを誓う。

居酒屋チェーン『山背』に勤める藤井健介はデートに1時間も遅刻してきた。しかし、伊藤千秋は責めることなく楽しくデートを続ける。健介は本社勤務5年で、繁盛店の店長となり、以来、地獄が始まった。

店舗の売上に対する人件費があらかじめ決められたラインをオーバーすることを<テンプク>といい、店長は<ドック入り>となり本社に呼びつけられて、人格を傷つける激しい吊し上げをくらう。

宮下麻紀は長く店で働くアルバイト。喜多野雅彦は健介と同期の退職者。

山岡誠一郎は、『山背』のカリスマ創業者で理想を熱弁する。斉木は営業本部長。波多野は副社長。

千秋は大手食品メーカ『銀のさじ』の営業。中村さと美は同期入社で5年同じ部署の親友。鷹田弘之は理解ある課長。田丸恵美子は千秋の納入先スーパーの売り場責任者で、有益なヒントをくれる。

健介の父・藤井武雄は広島で小さな居酒屋を妻・比佐子と経営。

佐久間孝彦は千秋たちが依頼した初老の弁護士。

タイトルの「風は西から」は奥田民生のヒット曲から。広島では春に吹く西風を「岩おこし」と呼ぶ。作中で健介が好きな曲として何度も登場する。「・・・明日はきっといいぜ 未来はきっといいぜ 魂でいこうぜ・・・」

本作品は、上毛新聞など13紙に2016年4月~2018年2月まで掲載されたものに加筆修正。

私の評価としては、★★★(三つ星:お好みで)(最大は五つ星)

始めの部分で、『山背』での激しい勤務ぶりが続き、読んでいてうんざり。社長の山岡誠一郎に魅せられて信者のようにメチャ働く健介に、やる気のない私は「馬鹿かお前」と言いたくなる。

千秋、武雄、比佐子で山背に戦いを挑んでからは快調なペースで読み進められる。ただ、比較的容易に過労死の証拠データが得られ、山背側はただ逃げ回るだけなので、実際の戦いとは違いが大きいのではと思ってしまう。おそらく今も困難な戦いを続けている過労死の家族は多いのではないだろうか。

村山由佳(むらやま・ゆか)

1964年東京都生まれ。立教大学文学部卒後、会社勤務、塾講師。

1993年「天使の卵~エンジェルス・エッグ」で第6回小説すばる新人賞受賞。

2003年『星々の舟』で第129回直木賞受賞。

2009年『ダブル・ファンタジー』で中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、島清恋愛文学賞受賞

その他、『放蕩記』『花酔い』『天翔る』『天使の柩』『ありふれた愛じゃない』『La Vie en Rose ラヴィアンローズ』『嘘 Love Lies』

参考文献は、『検証 ワタミ過労自殺』などブラック企業関連の書籍が6冊並ぶ。

藤崎彩織著『ふたご』(2017年10月30日文藝春秋発行)を読んだ。

大切な人を大切にすることが、こんなに苦しいなんて──。

いつも一人ぼっちでピアノだけが友達だった夏子と、不良っぽく見えるけれども人一倍感受性の強い、月島。彼は自分たちのことを「ふたごのようだと思っている」と言いますが、いつも滅茶苦茶な行動で夏子を困惑させ、夏子の友達と恋愛関係になり、夏子を苦しめます。

それでも月島に惹かれる夏子は、誘われるままにバンドに入り、彼の仲間と共同生活を行うことになるのですが……。

ひとりでは何もできなかった少女が、型破りの感性を持った少年に導かれるままに成長し、自らの力で居場所を見つけようとする姿を描いた、感動の青春小説です

4人組バンドSEKAI NO OWARI(セカオワ)のsaoriの初小説。第158回直木賞候補作。

第一部

主人公・西山夏子=なっちゃん(= saori)と月島悠介(=セカオワの深瀬)との出会いから、バンドを始めるまで。

夏子は中2の時に1年先輩の月島と知りあう。友だちの作り方がわからないと泣く夏子に、月島は「お前の居場所は、俺が作るから」といってくれた。彼は彼女を「ふたご」のように思っていると話す。

ピアノだけはやる気が出る夏子は音楽大学に入学する。何事にもやる気が出ないという月島は高校を退学し、米国留学するが、パニック障害になり帰国し、入院する。月島の親から会わないでくれと告げられるが、それでも本人は会いに来て、夏子はふり回される。

ウィキペディアのSEKAI NO OWARIのFukaseにも本書とほぼ同じことが記されている。(ウィキペディアのSEKAI NO OWARIより)

高校中退後にアメリカンスクールに通い、アメリカに2年留学する予定だったが、言語や生活習慣などの違いからパニック障害に陥り、2週間で帰国した。帰国後、日本で精神病院に入院。現在は完治

第二部

彼はバンド結成を決め、メンバーが足りないのに拠点となる地下室を借りる。そんな本末転倒の行動に夏子も巻きこまれ、地下室の改装に参加する。山口凛太郎・ぐちりん(=Nakajin)がギター、矢部チャンがベース、月島がボーカルで、ドラマ―はいない。何人か来て、去って、結局、月島は言った。「お前だけは嫌だったけど、バンドメンバー、もうお前でいいや」彼女は断れなかった。その後、矢部が去り、楽器のできないラジオ(=DJ LOVE)が参加した。

本書は書き下ろし。

私の評価としては、★★★(三つ星:お好みで)(最大は五つ星)

セカオワの成立前夜と、saoriと深瀬の交流の話がメインのこの本を、ファンでもなく、メンバーも知らない私が面白いわけがない。ただ、二人の単純な恋愛ではなく、双子と表現した関係はなんとなく、わかるような、分からないような。

なぜ、読んだのかと問われれば、惰性に流れる読書傾向(生活全般)を、わずかでも変化させる手がかりがないかと思ったのだ。無理だった!

藤崎彩織(ふじさき・さおり)

1988年大阪府生まれ。

2010年デビューの4人組バンド「SEKAI NO OWARI」でピアノ演奏とライブ演出を担当。

雑誌「文學界」でエッセイ「読書間奏文」を連載。

2017年俳優・池田大と結婚し、年末に第一子を出産。

メモ

誰かの特別になりたくて、けれども誰の特別にもなれない自分の惨めさを、「悲しい」と呼んでいた。

・・・気まぐれに私のことを「恋人」と呼んだり、「友達」と呼んだりして、いつも少し笑って、かと思えば突然落ち込んで、嵐のように生活ごと巻き込んでいったかと思えば、ある日ひょろっと私の所からすり抜けているのだ。まるで抱っこされるのが嫌いな猫みたいだ。

道尾秀介著『透明カメレオン』(角川文庫 み39-3、2018年1月25日KADOKAWA発行)を読んだ。

裏表紙にはこうある。

ラジオパーソナリティの恭太郎は、素敵な声と冴えない容姿の持ち主。バー「if」に集まる仲間たちの話を面白おかしくつくり変え、リスナーに届けていた。大雨の夜、びしょ濡れの美女がバーに迷い込み、彼らは「ある殺害計画」を手伝わされることに。意図不明の指示に振り回され、一緒の時間を過ごすうち、恭太郎は彼女に心惹かれていく。「僕はこの人が大好きなのだ」。秘められた想いが胸を打つ、感涙必至のエンタメ小説。

桐畑恭太郎(キョウちゃん)は中学生の頃、美声と外見のギャップを笑われ、人と話せなくなりひきこもりになった。母が買ってきたラジオに救われ、ラジオパーソナリティとなった。

放送後いつものようにバー「if」に行くと、輝美ママ、常連のキャバクラ嬢の百花さんがいて、外で「ドン」という何か重い音が聞こえた。害虫駆除会社社長の石之崎さんが入って来て、さっきビルの入り口でヤクザみたいな男に絡まれた話をしていると、びしょ濡れの女の子(三梶恵)が迷い込んできて、「コースター」とつぶやいてママが渡したコースターを掴み、落として、すぐ店を出ていった。百花は「あの娘・・・、殺した、って言ったんじゃないのかな」。翌日入ってきた彼女は「あたしコースターが好きで、知らないバーに入っていろんなコースターを見て回って・・・」という。

ラジオの恭太郎の大ファンだという三梶恵は、美声に似合うイケメンのレイカを恭太郎だと思い込む。そこで、恭太郎はマネージャーになりすましレイカの背後から声だけ出して、三梶恵をだまさざるを得なくなる。

彼女の方にも嘘があって、恭太郎と常連5名は、彼女の考えたいい加減な殺人計画に協力してしまう羽目に陥る。

バー『if』での常連との会話の次に、ラジオ番組『1upライフ』での恭太郎の語り、最後に“実在の曲”紹介が続くという形を繰り返して話は進む。

KADOKAWA発の文芸情報サイト「カドブン」のインタビューに道尾さんが題名の由来を語っている。(本文にも143ページに同様な記述がある)

小学校の友だちで、カメレオンを飼ってるってウソをついてた友だちがいたんです。・・・そいつのうちに遊びに行った。そうしたら、玄関にあった造花のところにカメレオンがいるって言い張るんですよ。「茎に見えるけど、よく見ると尻尾でしょ」って。で、そう思って見ていたら、だんだん本当にカメレオンが見えてきた。いまにも動き出しそうな気がする。信じればそこにいるんだ、と思った・・・。そこから、誰もが胸に大事に抱えている、手放したいんだけど、手放せないものがあるんじゃないか、それが透明カメレオンなんじゃないか、と考えていきました。

本書は2015年1月にKADOKAWAが刊行した単行本を加筆・修正し文庫化したもの。

私の評価としては、★★★(三つ星:お好みで)(最大は五つ星)

話の構成はよくできていて、面白く読める。しかし、三梶恵がどう見ても信頼できず、策略がずさんで、これに乗って危険を冒すとはとても思えない。美人だとついついとなるのだろうか。コメディなんだからとして読むこともできるのだが。

最後の方の後藤との対決もドタバタで現実味がなく、ファンタジー風だ。

登場人物

桐畑恭太郎:ラジオ番組『1 upライフ』のパーソナリティ。ラジオではかっこいいふりをしているが、見た目は野暮ったい34歳。ラジオとバー『if』以外ではまともにしゃべれない。

三梶恵:ラジオの恭太郎の大ファン。24歳。嘘ついて、だまして彼らを利用し、・・・。

百花:キャバクラ嬢で、既婚者のオキタさんと結婚したいと妊娠する。

輝美ママ:バー『if』のオーナーママ。娘がいる。

石之崎:小さな害獣害虫駆除の会社を経営。体格は良いが、痔持ち。

重松:『仏壇の重』の七代目店主。

レイカ:本名は智行。ゲイバーで働くホステス。

餅岡(もちおか):ディレクター。恭太郎の声の魅力に気づき、パーソナリティに推薦。

後藤:悪徳産業廃棄物処理会社の社長。

メモ

恭太郎の部屋で、彼女が「しようか」という。彼は、困惑、狂喜、・・・。しかし、彼女は、長谷寺の写真に印刷された「紫陽花」を眺めていたのだった。

恭太郎は常連の5名の過去の話を面白おかしく、明るい話に脚色してラジオで語っていたが、実は5名はつらい過去を抱えてバー『if』に集まっていたのだった。そして、そんな中、恭太郎も・・・。

サクラ・ヒロ著『タンゴ・インザ・ダーク』(2017年11月25日筑摩書房発行)を読んだ。

筑摩書房による第33回太宰治賞受賞作発表でのあらすじは以下。

N市役所のこども課で働く三川ハジメが、ある日目を覚ますと、妻のKの姿がない。Kは地下室にこもり、火傷をしたので顔を見せたくないという。不思議に思いながらもハジメはいつも通り日々を送るのだが、Kが出てくる気配はない。そのうちハジメはKの顔を思い出せなくなっていることに気づく。地下室から出てきてほしいハジメは、あの手この手で交渉するが、Kは『オルフェウス』なる自作のアプリゲームで高得点を取ることや、暗闇の中での合奏を求める。結婚当初はよくやったタンゴのセッションで盛り上がる中、ハジメはKとの失われた絆を思い出すのだが――。

35歳で市役所勤めの三川ハジメはプログラマーのK(34歳、戸籍上は恵、双子の妹もK(惠))と3年前に結婚した。Kは、理屈っぽく風変わりな女性で、贈り物を嫌う。共通の趣味は音楽で、アルゼンチンタンゴの巨匠ピアソラの熱烈なファン。Kはクラシック・ギター、三川はフルートで、自宅の地下の防音室で合奏を楽しむ。

とくにケンカもなく過ごすうちに、三川が目を覚ますと、妻がいなくて、メモ用紙にあった。

「しばらく地下室にいます。何かあったら電話かLINEください。 K」

遅くまで働き、家ではKが作っておいてくれた夕飯を食べて寝るだけなので、とくに不便もせず過ごしていた。しかし、いつまでもKは地下室から出てこず、Kの顔を思い出せないことに気付いて、なんとかKの顔を見ようと種々画策する。地下室の電気を消した暗闇の中なら会っても良いといわれ、・・・。暗闇の中でタンゴを合奏すると、・・・。

表題作に登場する脇役が主人公の「火野の優雅なる一日」という短編がこの本には追加されている(が、どうでもいい作品)。

「タンゴ・インザ・ダーク」は太宰治賞受賞作品で、「火野の優雅なる一日」は書き下ろし。

サクラ・ヒロ(本名・桜木裕人)

1979年大阪府出身。川崎市在住。立命館大学文学部卒業。

本書『タンゴ・インザ・ダーク』で第33回太宰治賞受賞。

私の評価としては、★★★(三つ星:お好みで)(最大は五つ星)

Kの存在、キャラクターには興味が湧き、前半部はどんどん読み進められた。しかし、後半の妄想、絵空事(?)になると、私には面白味が感じられなくなった。金を払って買う本ではなく(私は図書館利用だが)、まだ実験小説としか読めない。ただし、著者の才能は感じられる。

Kの作ったゲームソフトのプレイ、演奏しながら蛇(K)に絡まれる妄想や、ピアソラとかいう人の曲の演奏の長い記述は冗長。

太宰賞贈呈式で荒川洋治氏は、(週刊読書人ウェブより)

「・・・最終選考の3篇に特徴的だったのは、アニメやゲーム、ライトノベルから吹いて来る風が環境として作品を創るときの周囲に立ちこめていること。全体に「お話」の世界でどんどん物事が展開していく。非常に洗練されていて上手なんだけれど曖昧さ、暗示性、象徴性そういった不思議な、昔漂っていたある人たちにとっては忌み嫌う文学的な雰囲気、情趣、そういったものがない。

・・・いわば文学というものを踏まえない文学の中で優れた作品があってサクラ・ヒロさんの作品はそういう素晴らしい作品だった。新しい風景に文学が突入した・・・」と会場に語りかけた。

村上春樹の作品もそうだが、現実に足が付いていないで(リアリズム小説ではない)、空想で話が進み、ドロドロがなく、人間の内部感情には立ち入らない小説だ。この種の小説は、一部のジャンルとして、もちろんあって良いのだが、今後の主流になったら困る。一種の逃げじゃないかと私には思えるので、歓迎しない。

メモ

記憶心理学の現在の主流は、人は何かを思い出すたびに物語を創作するように記憶を再構築するという「再構築理論」だ。したがって、記憶は思い出すたびに変形されることになる。記憶がある程度整合性を保つことができているのは、必ずしもそのものが正確だからではなく、論理的思考能力が不自然な部分を補正し、体裁を整えているからに過ぎない。

伊坂幸太郎著『サブマリン』(2016年6月30日講談社発行)を読んだ。

家庭裁判所の調査官で強い癖のある陣内と、後輩の武藤が活躍する2004年発行の『チルドレン』の12年ぶりの続編。

あの破天荒な陣内が、現在は家庭裁判所少年事件担当の調査官で、主任になっている。武藤は、幸運(?)にも異動で上司となった陣内の助けや、じゃま?を受けながら仕事する。同じ組には、後輩で感情が表に出ず、なにかと「そこまでする必要がありますか?」という木更津安奈(きさらず・あんな)がいる。

相変わらず、盲目の永瀬は冷静に分析し、二人を助ける。

武藤は、無免許運転のあげく歩行者をはねて死なせた19歳の棚岡佑真(たなおか・ゆうま)と面談するが、なかなか話に応じてくれない。棚岡は交通事故で両親を失い、さらに小学生の時に歩道に並んでいた友達が暴走した車にはねられて死んだことが分かった。その加害者の少年・若林を担当したのが陣内だった。

パソコン少年・小山田俊は、ネット上で暗躍する脅迫文投稿者に対して、ネット技術を駆使して匿名の投稿者を見つけ出し、逆に脅迫状を送り付けていた。結局自首した時の担当が陣内で、その後の「試験観察」は武藤の担当になった。俊がネットで殺人予告を繰り返す者が実際に犯行に移そうとしていると武藤に伝えてくる。

かっての交通事故被害者である棚岡がなぜ無免許運転で事故を起こしたかという謎が筋書の軸だ。そこに、俊が探し出した情報が加わる。

強弁が多い陣内の会話は例えばこんな具合だ。

「・・・あのな、自分のことは全部、みんなに理解してもらって当然とか思ってるんじゃねえだろうな。中学生じゃねえんだから」

「陣内さん、彼も当時は中学生だったんです」

「俺だって昔は中学生だったっての」

「それは関係ないです」

本書は書き下ろし。

私の評価としては、★★★★☆(四つ星:お勧め)

軽い罰しか受けない少年犯罪について、家庭裁判所少年事件担当の調査官としての悩みが語られるが、もちろんこの小説にその答えが出てくるわけではない。ただ、被害を受けた少年の消えない想いと、罪を犯した少年の長く続く心の負い目が語られる。

読みどころは謎の解明ではなく、やはり陣内の相変わらずの変人ぶりだ。なんでもかんでも強引に決め付け、唯我独尊で無茶苦茶な論理を振りかざし、周囲にウンザリされるが、結局自分のペースに引き込む。言うことは滅茶苦茶で、ツッコミ役の武藤が矛盾をついても、あっさり流されて、全然こたえていない。形式にとらわれないので、一見見当違いな行動をとるが、結果的に本質に迫っている。

メモ

陣内は、トノサマバッタと名付けたのは平賀源内で、「細君」を「ほぞぎみ」と読むと思い込んでいた。担当した少年に馬鹿にされたので、その思い込みを事実と言い張れるように陣内は、小山田俊に依頼した。俊は、トノサマバッタと名付けたのは平賀源内とか、「細君」は「ほぞぎみ」とも読むとか、検索すれば出てくるように、ネット上に偽情報をさも本当であるかのように、アップさせた。

「罅」という漢字がでてくる。ふりがなが付いていないので読めなかった。調べると、「ひび」と読み、小さな割れ目のこと。

最後のページで、陣内は若林に言う。

「・・・俺たち調査官の仕事なんて細かくやったって意味はねえんだよ。事件起こした奴らはみんな、厳しく罰しておしまいにすりゃいい。そうだろ」

・・・

「でもな、そういうわけにもいかねぇんだ」陣内さんは溜め息をつく。・・・

すると陣内さんは少し不本意そうに、言った。「おまえみたいなのもいるからだよ」陣内さんはいつもの億劫そうな言い方をした。「俺たちはちゃんとやらないといけねえんだよ」・・・

僕は、「あの、陣内さんはちゃんとやってないですからね」ということだけは絶対的な使命として指摘したのだが、・・・。

西荻南口を出て、西荻南通り(乙女ロード?)を数分、ちょっと雰囲気のある店 「カフェ オーケストラ」でランチした。

店内にはインドの品がいろいろ。

メニューはカレー 4種。

骨付きチキン入りのチキンカリー、

黄色のライスに深緑色のほうれん草のルーの鶏肉のサグチキン、

鶏肉とグリーンピースのキーママタル、

ひよこ豆のカリー

注文したのはチキンカリー、980円。

まず出てきたサラダ(写真撮るの忘れた)には、細いニンジンが混じったレタスで、上にパラパラとムングタール(揚げた緑豆)乗っていた。

登場したチキンカレー。カレーとごはんの真ん中にはパリパリの薄いせんべい状のものが。

黄色いごはんは、米粒が長い米。

昔人の私には外米のパサパサのまずい記憶があるので、恐る恐る食べたが、カレーにはいいじゃない!

カレーには、少々苦手のコリアンダー(パクチー)の香りがあるが、あまり気にならない。

骨付きの鶏肉が二つ入っていて、ホークとスプーンで食べられるのかなと心配したが、しっかり煮込まれていて、ポロポロとばらして食べられる。美味しい。

酒井順子著『下に見る人』(角川文庫さ15-17、2016年1月25日KADOKAWA発行)を読んだ。

裏表紙にはこうある。

人が集えば必ず生まれる序列に区別、差別にいじめ。そして我々の心に芽生えるのは「上から目線」ではなく、「人を下に見たい」という欲求! 誰もが無意識に持つその心理と社会の闇を、自らの体験と差別的感情を露わにし、酒井順子が徹底的に掘り下げる。小学校時代に級友につけたあだ名の話、学歴、センス、容姿、仕事、収入、モテ度、結婚――今まで誰も気がつかなかった人間の本音の本音に斬り込む意欲作。 解説・寄藤文平

「甘い誘惑」

昔は「弱いものいじめ」だったが、「今ネット上でのいじめを見ると、何らかのプラスのポイントを持っている子がいじめられていることが多いのです。」「ネットは、弱者にとって恰好のいじめ手段となりました。」

「エンガチョ」

誰かが何か汚いものに触れたりすると、

「わぁ、汚い。エンガチョ!」と人差し指と中指をクロスさせるのです。

(こんな言葉、すっかり忘れていましたが、遠い昔を思い出すと、ただ、「エンガチョ、エンガチョ~」とはやし立てただけだったような気がします)

身に浴びてしまった穢れは、他人に移さないかぎり、不浄の身になってしまうという恐ろしい遊び、いじめだった。

「素人・玄人」

しかし昨今、素人女と玄人女の境目が、はっきりしなくなってきました。・・・玄人女はプロとしての女性性を売るのではなく、「素人っぽい」部分を売り物にするようになってきたのです。

素人女の方は、・・・玄人女のようなファッションやメイクをしてみたり、やたら手練手管に長けていたり。

「ブス」

私を含め、中途半端な容姿の人がブスを嫌うのは、「自分とブスの間に、きっちりと一線を引いておきたい」と強く思っているからです。

「下種(げす)」

世の中をざくりと上と下に分けるとしたら、その境界線に近いところにいる人ほど、他者をしたに見たい、という欲求は強くなるのです。それは自らのポジションを死守するための自衛手段ということができるでしょう。

「あとがき」

人を上とか下に分けずにいられない病が不治のものであるならば、その病の存在を自覚し、表には出さないということが必要なのではないかと、私はおもっております。それがせめてものマナーだろう、と。」

その他、ニックネーム/ドリフ/第二次性徴/偏差値/センス/女子高生/地方出身者/男尊女卑/就職活動/得意先/組織/結婚/身長/敬語/つらい経験/おばさん/お金/上から目線/世代/解説

本書は2012年11月角川書店より刊行の単行本に加筆・修正。

私の評価としては、★★★★(四つ星:お勧め)(最大は五つ星)

相変わらず、「そうだよな」と相槌打ちながら、スイスイ読める。なんとなくそう思っていたことを、明快に、えげつなく書いていて、なっとくできることが多い。

酒井順子さんは、文章が上手い。わかりやすく、的確に分析して、明快に表現する。

色々な雑誌に書き散らかしたエッセイを集めて、無理に分類したエッセイが多いが、酒井さんのエッセイは、本全体を一貫したテーマで貫いたものが多く、わかりやすい。

湊かなえ著『リバース』(2015年5月19日講談社発行)を読んだ。

初出:「小説現代」2013年11月号~2014年12月号。

2017年に講談社文庫刊行、TBSでTVドラマ化。

「深瀬和久は人殺しだ」で始まる。

事務務機器メーカー・ニシダの営業・深瀬和久は、運動神経が悪く、人付き合いが得意でなく劣等感が強かった。大学のゼミで出会った広沢由樹(よしき)が初めての親友。趣味はコーヒーを楽しむこと。

ゼミ仲間5人、深瀬・浅見・村井・谷原・広沢は長野県斑尾高原の別荘へ車で出かけた。

遅れて駅に着いた村井からの要請で、皆は飲めない酒を飲まされ、免許をとって間もない広沢に車で迎えに行かせた。広沢は山道で事故を起こし死亡した。4人は飲酒運転の事実を隠した。

深瀬はクローバーコーヒーで出会った美穂子と付き合うようになった。美穂子の職場に「深瀬和久は人殺しだ」という手紙が届き、3年前ゼミ仲間5人で行った旅行で広沢が飲酒運転で死んだことを告白し、美穂子が深瀬と別れた。一方、浅見らゼミ仲間にも「〇〇は人殺しだ」という告発文が届き、谷原が駅のホームから突き落とされた。深瀬は広沢の死に恨みを持つ人物を調べ始める。

深瀬は広沢の両親、高校の同級生らに話を聞き、広沢は自分と違って多くの人に好かれていたと知る。

私の評価としては、★★★★(四つ星:お勧め)(最大は五つ星)

別荘に到着するまでの前半部はたんたんと進む。しかし、このあたりから、不安をあおる伏線がちらほら。

嵐の夜を、笑いながら過ごすはずだった。(81ページ)

「晴れ間をぬってここまで来れたんだから、逆にラッキーだったかも」

深瀬の言葉に三人が頷いた。

後に深瀬は後悔する。運の強い谷原が口にしたことは現実となり、運のない深瀬が口にしたよいことは反転するのだと。(79ページ)

このあたりが題名「リバース」の由来か?

湊かなえ(みなと・かなえ)

1973年広島県生まれ。

2005年、BS‐i新人脚本賞に佳作入選し、07年には第35回創作ラジオドラマ大賞を受賞する。

2007年、短編「聖職者」で第29回小説推理新人賞を受賞。

2009年、短編「聖職者」を第一話とした連作長編『告白』で本屋大賞を受賞。

2012年「望郷、海の星」で日本推理作家協会賞短編部門受賞。

2016年『ユートピア』で山本周五郎賞受賞。

他の著書に『少女』『贖罪』『Nのために』『夜行観覧車』『往復書簡』『花の鎖』『境遇』『サファイア』『白ゆき姫殺人事件』『母性』『望郷』『高校入試』『豆の上で眠る』『山女日記』『物語のおわり』『絶唱』『リバース』『ポイズンドーター・ホーリーマザー』。

エッセイ集『山猫珈琲』など。

以下、ネタバレで白字。

自分以前にコンプレックスを抱えて広沢と親友だったが、後絶縁した古川の話から、広沢が美穂子と付き合っていたことを知る。

深瀬は美穂子と再会し、広沢について調べたノートを見せる。美穂子はゼミ仲間を許せず告発文を送りつけたことと、飲酒運転に懲りていない谷原を思わず突き飛ばしてしまったと語る。深瀬の広沢のことをもっとノートに書こうと提案し、美穂子は広沢が蕎麦アレルギーと書く。マスターの妻が蕎麦の蜂蜜を入れたコーヒーを持って来た。それは広沢を送り出す前に深瀬が渡したコーヒーと同じものだった。「広沢を殺したのは、……俺だったのか。」

ウィキペディアによれば、

編集者にお題を出されて結末を書いた初めての作品。そのお題とは、物語の最後の場面で主人公自身が犯人だったことに気づく、というもの。

今日、4月3日(火)、井之頭公園を通り抜けた。

桜はほぼ散り、葉桜も通りすぎた。

一本だけ多少白く見える木も、近づくと、もうあでやかさはない。

火曜日なのにかなりな人出。暖かな陽ざしに誘い出されたのか?

伊藤詩織著『Black Boxブラックボックス』(2017年10月25日文藝春秋発行)を読んだ。

表紙裏にはこうある。

信頼していた人物からの、思いもよらない行為。しかし、その事実を証明するには―密室、社会の受け入れ態勢、差し止められた逮捕状。あらゆるところに“ブラックボックス”があった。司法がこの事件を裁けないのなら、何かを変えなければならない。レイプ被害に遭ったジャーナリストが、自ら被害者を取り巻く現状に迫る、圧倒的ノンフィクション。

2015年4月3日夜、『Black Box』の著者であるジャーナリストの伊藤詩織さん(以下著者)は、以前から就職の相談をしていた当時TBSワシントン支局長と会食し、泥酔した著者が気づくと、彼が滞在しているホテルの部屋で、犯されていた。

引き続く恐怖と痛みで混乱し、閉じこもり、迷って、友人達に相談し、警察に相談し、最終的にレイプの被害届と告訴状を提出した。しかし、準強姦罪の逮捕状が出たが、逮捕当日に警視庁刑事部長の判断で逮捕見送りになり、さらに不起訴処分となった。

著者は覚悟を決め、「週刊新潮」の取材を受け、検察審査会への申し立てを機に実名と顔を出して記者会見を開いた。審査会の「不起訴相当」の議決後は、日本外国特派員協会でも会見した。

マスコミの反応は鈍く、ネットでの誹謗中傷は続く。そんななか、著者はこの本を上梓した。

まだまだ、レイプに関する法や被害者支援体制は不備で、立証しづらい密室─ブラックボックス─の闇は深い。

参考:「あの人のことば」

事件後、すぐ着ているものはすべて洗濯し、シャワーを浴びた。近くの産婦人科で、緊急で次の朝までに飲むモーニングアフターピルをもらった。しかし、レイプ事件に必要な検査が受けられる証拠採取の道具一式、レイプキットがあれば、ブラックボックスは少し明るくなり、話は違っていただろう。

伊藤詩織(いとう・しおり)

1989年生まれ。ジャーナリスト。フリーランスで、エコノミスト、アルジャジーラ、ロイターなど、主に海外メディアで映像ニュースやドキュメンタリーを発信する

私の評価としては、★★★★(四つ星:お勧め)(最大は五つ星)

知人、親しい人からレイプを受ける場合が多いという。女性はそんな場合、どうするのか、一度でも考えておくために読むべきだ。米国で育ち、国際的に活躍する著者でも、レイプのショックで混乱し、訴えることを躊躇し、訴訟の途中でも迷うほど、レイプは心身を傷つけるものなのだと思う。おとなしい女性でも混乱する状況の中でも、証拠保全に必要な血液検査、DNA採取が行える支援体制を整えるべきだ。

また、男性も、この本を読んで、いかに暴力が心の傷を与えるかに心すべきだ。レイプ被害者の70%が被害にあっている最中、体を動かせなくなる、拒否できなくなる「擬死」状態になるという。著者に就職をせわしてもらおうという下心があったからといって、許されるレベルの話ではけしてない。ましてや、記者会見で胸のボタンを留めてなかったなどと非難するのは卑怯者の言うことだ。プンプン!

ドキメンタリー事件後の彼(犯罪者)とのメールのやりとりが20ページに渡り続く。リアル感はあるが、冗長。